下背酸痛是現代人常會遇到的一種傷病。

一項調查顯示,超過80%的人存在下背痛的困擾,其中男女性的比例分別為51%與58%,發生的年齡層集中在35-45歲之間,這也顯示出下背部痛的問題普遍好發於已在職場打拚一段時間的人,也就意味著這種病痛與工作習慣有著擺脫不了的關係。

易忽略的習慣

要知道,下背酸痛跟脊椎問題有著強關聯性。通常,大部分人的下背痛都是因為用力不當或長時間姿勢不良,造成脊椎的壓力過大所導致,其中又以下列這四個常見而又容易被忽略的生活習慣為主,千萬不能輕視:

習慣1、90度的坐姿好不好?

一般來說,我們都認為最好的坐姿是背部與腿部呈90度,並將背部貼緊椅背的直角坐姿,但英國與加拿大科學家於2007年聯合發表的一項研究推翻了傳統理論,他們指出:90度坐直並非最健康的姿勢。

他們將坐姿分為脊椎與大腿呈90 度的挺直、低於90 度的前俯以及高於90度的後仰三種,並通過新型可移動式核磁共振造影機測量22個實驗者的脊椎角度及椎間盤活動。測量結果發現,挺直坐姿造成的脊椎壓力最多,前俯坐姿次之,而壓力最輕的是後仰坐姿。

研究人員表示,壓力會擠歪脊椎,久而久之造成肌肉與韌帶疼痛、變形、甚至慢性病,而後傾135度是最符合生物力學的坐姿。雖說135度的坐姿對椎間盤的壓力最小,但也有人質疑,近似躺著的坐姿因無配套的桌子,同樣會使頸部拉伸過度,這樣的角度對頸椎和頸部肌肉都不利。因此,目前都以100-110度傾斜角度為主。

習慣2、久坐不動

這是個現代都市人常見的毛病,認真想想,你是否每天超過8小時坐在辦公桌前?回到家還會繼續窩在沙發上、床上玩手機?這樣的工作生活習慣,勢必會造成支持和保護脊柱的肌肉失去力量,並引發很多莫名其妙的下背疼痛問題。相關研究表明,主要支撐脊椎的肌肉長期得不到訓練時,肌肉的萎縮程度有時就和受到外傷接近。

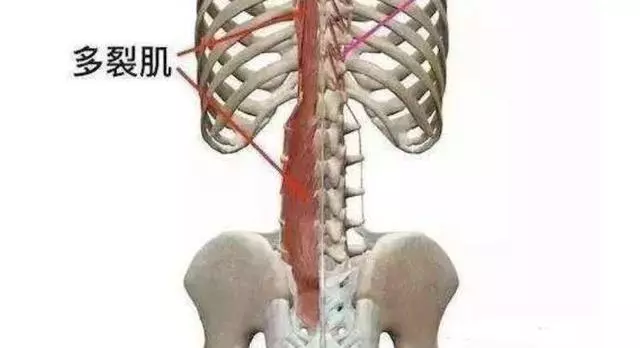

超聲波研究表明,大多數的下背痛患者,要麼是腰部多裂肌失去肌力;要麼是核心肌群失去肌力,甚至於二者兼而有之。在正常情況下,身體軀幹的這些肌肉需要時常活動來支持和保護脊椎與下背部。如果每天連續久坐,保護脊椎的肌肉在長期得不到訓練的情形下,就會引發肌力不足與衰退的現象,進而引發腰酸背痛。

習慣3、運動姿勢錯誤

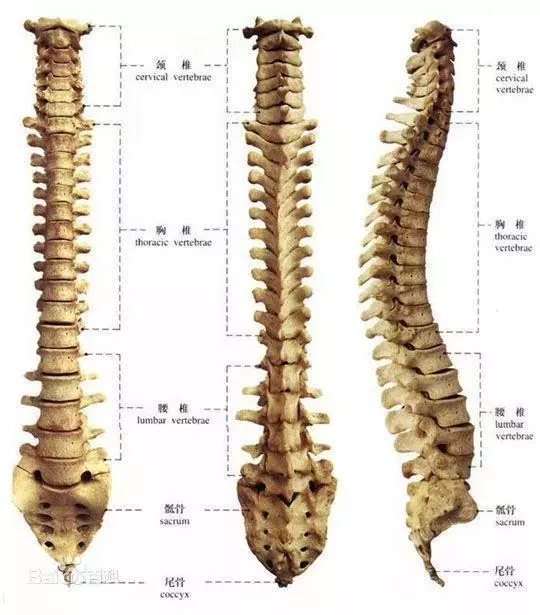

如今,越來越多的人開始運動,但如果運動前沒有充分熱身,重量訓練時負荷過重施壓在脊椎上,就會產生背部疼痛問題。脊柱是由7塊頸椎、12塊胸椎、5塊腰椎、薦椎(薦椎也稱骶骨,是一個堅強的三角契形結構,它的上部與腰椎底部相接,兩側與髖骨相接,下部連著尾骨,它是人體唯一連結脊柱和骨盆的骨頭)和尾椎所形成。

從側面看,脊椎是一條和緩的S形曲線(有兩處S型)。當我們在運動負重時,姿勢不正確、負重過大或用力過猛,就可能導致一個或多個胸椎的受力不均,導致小關節發生借位或半錯位的情形,進而刺激很多部位的神經感覺纖維,進而引起慢性背部疼痛。

習慣4、常穿高跟鞋

很多愛美女性都喜歡穿高跟鞋,長時間穿著站立或走路後,都會發生腰酸背痛的情形。這是因為穿高跟鞋時,腳跟和腳尖不在一個水平面上,於是不可避免地導致身體的重心前移。

為了保持身體平衡,我們就會自然而然地讓身體往後傾,這就會增加後背肌肉的張力,使得脊椎長時間處於過伸的狀態,進而導致腰酸背疼,甚至嚴重到造成脊椎前突。

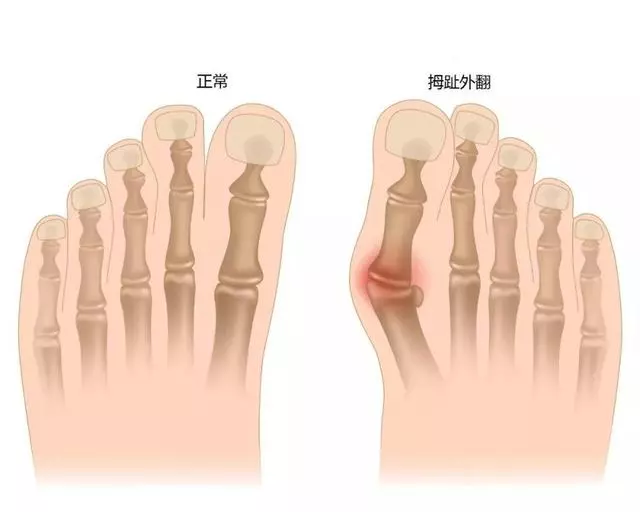

此外,穿高跟鞋也會因為身體重心前移,從1英寸(2.54cm)的鞋跟開始就會讓腳部額外增加22%的壓力,2英寸(5.1cm)會增加57%的壓力,而3英寸(7.6cm)時則會增加高達76%的壓力,這麼大的壓力足以讓腳尖負重增大進而誘發拇趾外翻、拇囊炎、睡狀趾與跖骨頭缺血性壞死等疾病。這些病變除了引起足部疼痛、麻木等不適外,也會通過神經反射機制牽涉到下背部引起酸痛。

人體腰椎位於身體中段,上連頸椎、胸椎,下連薦椎、尾椎。腰椎一共有五塊,脊柱越靠近基部,負荷的重量就越大,因此位於下背部的腰椎也就相應更為粗大強壯。腰椎的連結和支持除了椎間盤外,周圍的韌帶、肌肉、髖部、胸腹部的肌肉也發揮著重要作用,再加上主要的韌帶有前縱韌帶、後縱韌帶、黃韌帶、脊間韌帶與及脊上韌帶,因此,一旦腰椎韌帶發生損傷,也會造成腰部不同程度疼痛。

此外,腰椎的活動範圍與年齡成反比,即隨著年齡增長,腰椎各個方向的活動範圍逐漸減少,而另一個方面,腰椎的活動範圍大小也與平時的鍛鍊密切相關。

文章來源: https://www.twgreatdaily.com/cat57/node2043564轉載請註明來源:今天頭條