伴隨著淅淅瀝瀝的春雨,驚蟄來了~

在此之前,動物冬藏蟄伏於土中;冬去春來,一聲春雷驚醒了蟄居的動物,萬物復甦,故稱「驚蟄」。

「春夏養陽,秋冬養陰。」驚蟄一到,意味著進入了仲春時節,養生的重點,就在於養陽。

但是,陽氣要怎麼養,很多人不知道。小編今天教大家一個不花錢的養陽方:按摩「生陽穴」!

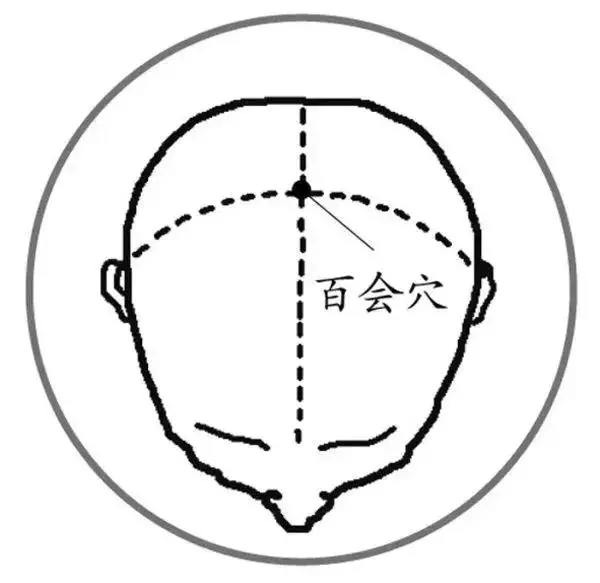

百會穴——「頭之陽」

頭部為諸陽所會。五臟精華之血、六腑清陽之氣,皆上注於頭部。如果頭陽虧虛,可能會出現頭痛、眩暈、精神不振、多夢易醒等症狀。

百會穴位於頭頂正中,刺激此穴,可以通暢百脈、調補陽氣。

取穴:頭頂正中線與兩耳尖連線的交點處。

方法:食、中二指併攏按住百會穴,順時針按摩約3分鐘,之後作點按約2分鐘。

至陽穴——「背之陽」

中醫認為「背為陽,腹為陰」。背部的脊柱是督脈的所在,督脈主一身陽氣,被稱為「陽經之海」。所以,想養陽,可以從後背開始。

後背有一個穴位叫至陽穴,是補陽氣的最佳穴位。按揉至陽穴,有振奮全身陽氣、疏通經絡的作用。

取穴:至陽穴位於背部中央,肩胛骨連線的中點。

方法:用指腹按揉中脘穴1~2分鐘,並配合點按。平時也可以多曬曬後背,對補陽氣很有幫助。

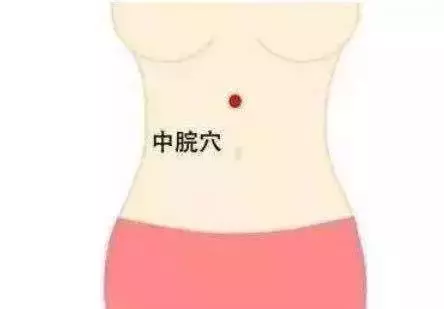

中脘穴——「胃之陽」

胃陽不足,表現為胃脘冷痛,時發時止,喜溫喜按,伴有泛吐清水,或不消化食物、食少脘痞、口淡不渴等症狀。

中脘穴位於肚臍與胸骨連線下端的中點。按揉中脘穴,能補充胃中陽氣,助消化。遇上胃脹、胃痛、食欲不振等情況,揉按中脘穴能起到應急的作用。

取穴:仰臥時胸劍聯合處(胸部和腹部交界處)與肚臍連線的中點。

方法:四指併攏,用指腹以順時針方向點揉該穴。按壓時間以胃痛緩解為度;日常保健每次持續3~5分鐘,每日3次。

足三里穴——「脾之陽」

脾胃乃後天之本,人體的一切生命活動,都有賴脾胃攝入營養、供給能量。

足三里穴是足陽明胃經的要穴。常按此穴,可溫補脾陽,增強體力。

取穴:小腿外側,外膝眼下3寸,距脛骨前緣一橫指(中指)。

方法:雙手掌心分別搭在對應的膝蓋上,食中二指併攏下垂可觸及足三里穴,作環形按摩,並配合點按。

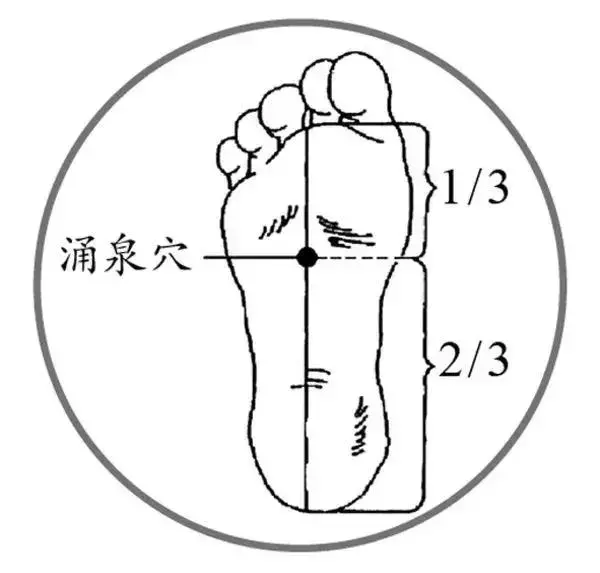

湧泉穴——「腎之陽」

腎陽虧,表現為腰酸、畏寒、手腳冰涼,伴有浮腫、尿急、夜尿頻多等症。

腳心上的湧泉穴,被認為是腎經經脈的第一穴。按揉此穴,可激發腎經氣血,補充腎陽,使人精力旺盛、體質增強,還能改善睡眠。

取穴:在足底部,卷足時足前部凹陷處。

方法:點按湧泉穴,每次3分鐘,可以在洗腳時順便按一按。

轉載請註明來源:今天頭條