其實我們對於「馬來西亞華人」一點都不陌生,從演員楊紫瓊、歌手梁靜茹,到在羽毛球場上跟林丹做了一世瑜亮的李宗偉,再到這些年在《奇葩說》舞台上大放異彩的胡建彪、顏如晶,他們都是馬來西亞華人的傑出代表。

很多人不知道其實李宗偉也是華人說來有趣,很多中國人都叫他們「馬來人」,但是說他們是「馬來的」就沒有問題。因為現在的馬來西亞華人大多數都是第二、第三代移民,他們生於斯,長於斯,都是地地道道的馬來西亞人。他們的祖先大都在十九、二十世紀,這動盪的兩百年間離開中國去到馬來西亞——在那場「下南洋」的浪潮里,大量居住在東南沿海的中國人,有的因為躲避戰亂主動離開,到海外尋覓新的家園。有的則是被賣到國外做苦力的契約勞工,也就是俗稱的豬仔,因為不識字被騙跟蛇頭簽下契約,從此終生回國無望。

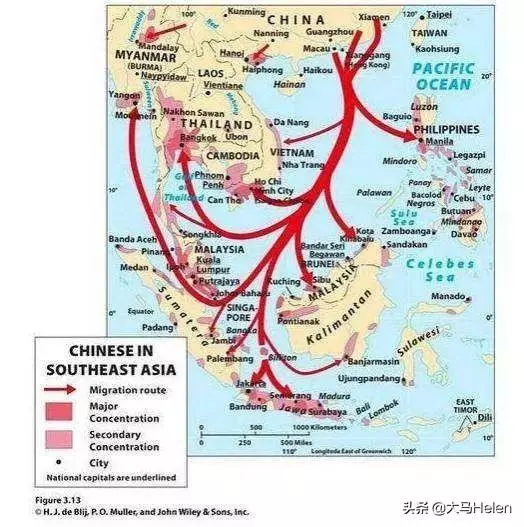

在那段時間,每天都有成百上千的華人擠在大大小小破陋不堪的船隻里,漂泊到包括印尼、馬來西亞、泰國(現在這三個國家的華人數量大約有兩千多萬,占到海外華人總數的一半)等東南亞的群島之上,在這片炎熱而陌生的土地上安營紮寨,建立起新的家園。

晚清年間華人「下南洋」路線圖其中相當的一部分,到了馬來西亞。故國的日子水深火熱,在他鄉討生活也並不容易,初到馬來西亞的華人通過割膠、採礦、跑碼頭可以勉強維持生計,條件好一些的開家餐館或者做點小買賣,同鄉鄰里之間相互扶持,日子也能過得不錯。就這樣,他們不僅在馬來生存了下來,還建立起龐大的華人社區,華人也漸漸成長為馬來西亞僅次於馬來族的第二大種族並且一直延續至今。華人是一個無論漂泊到哪裡,都能在當地建立起「China Town」的民族。那些下了南洋的華人並沒有移風易俗成為一個」本地人」,他們反而很大程度地保留了華人文化傳統。而如果論及海華華人對中華文化的保留程度的話,第一名可能不是這些年移民火熱的美國或澳大利亞,也不會是華僑人數最多的印尼,甚至不是華人占總人口比例最高的新加坡。而很可能,是馬來西亞。

在印尼,由於政府的強烈打壓,當地華僑沒有組成統一的陣線,他們無法保留自己的中文名,也禁止慶祝中國新年。在泰國,政府系統地接納華人融入泰國社會,建立了和諧的社會族群關係。至於新加坡,雖然華人比例高達90%,但總理李光耀出於「國運」的考慮,主動消滅了中文教育,甚至關閉了唯一以中文為教學媒介的南洋大學,舉國學習英語和馬來語。而只有馬來西亞的華人,幾乎完整地傳承和保留了中國的文化和教育體系。正如他們在稱謂上所堅持的那樣,他們對「華人」的身份很在意,這份認同感並不因為一兩百年的時間或是幾千公里的距離就有所削減。

談到宗教,我們這代國人可能大都會頗為自豪地說自己是無神論者,信的是「德先生」和「賽先生」。但馬來西亞的華人中,除了常見的信佛、信耶穌的,還很多人因為祖籍是中國南海,信奉的是觀音或者媽祖。而很多「跑江湖」的,每天必拜的是關羽關二爺和財神。除此之外,齊天大聖、活佛濟公、甚至是「身份卑微」的土地公,也常常毫無違和感地出現在他們的神龕之中,每日祭拜從不間斷。這些並不是馬來華人的「創造」,而是我們曾經也是這麼做的。只不過我們在某個動盪年代遺失了的東西,身在海外的馬來西亞華人們都替我們完整地保存

通常都供奉著三個以上不同的神

華人聚集的地方隨處可見的神龕除此之外,他們還把閩粵華人的「宗族」文化帶到了馬來西亞。走在檳城的街頭,隨處可見一些掛著 「陳家會館」、「周氏宗祠」牌匾的深宅大院。也正是這種強大的以血親為紐帶的家族文化,維繫了宗族內部巨大的凝聚力,讓他們能夠在異國生存和延續下來。時至今日,他們中的很多家族依然保留著家族大事由族長主持,在宗祠商討和決定的習慣。

而這一切中華傳統文化在馬來西亞得以延續的根本,是語言的傳承。我所認識的馬來西亞華人朋友們,熟練掌握四種語言幾乎是他們最基礎的「標配」:國語(普通話)、粵語、英語、馬來語。更多的人因為家族傳承的緣故能說多達五六種的語言,除了前面四種必備語言之外,還有閩南語、客家話等。他們中的絕大部分,都能用中文和我流利沒有障礙地。

在馬來西亞這樣一個以馬來語為主要語言的國家,學習中文既不「經濟」,也不「實用」。但遷居馬來的華人們,從一開始就十分重視中文的教育。儘管他們很多人自己文化水平並不高,一方面自己還要艱難地學習馬來語以融入當地的社會,但是一旦回到家裡,關起門來跟孩子交流都堅持只說中文。隨著時代的進步和電視的普及,華人們還通過各種方法引進了香港的電視台(大陸的當時無法引進),為的是讓子女從小看中文媒體的節目。所以這一代馬來西亞華人,也是跟我們一樣從小看著《射鵰英雄傳》、《上海灘》這些經典的港片港劇長大的,很多人一口流利的粵語,也都是在看電視的過程中習得的。

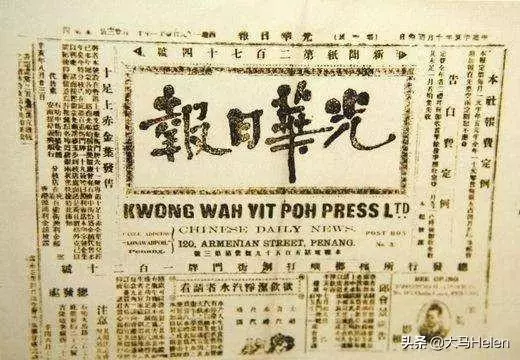

「浪奔浪流」也同樣是馬來華人的珍貴記憶順帶一提,世界上最長壽的中文報紙不在中國,而是馬來西亞的《光華日報》。這份報紙1910年由國父孫中山在馬來西亞檳榔嶼聯合當地華僑所創立,比《人民日報》還早38年創刊,一百多年來作為馬來華人了解國內新聞時事的重要渠道。而「光華」的意思其實就是,光復華夏。

目前最長壽的中文報紙,1910年創刊的《光華日報》

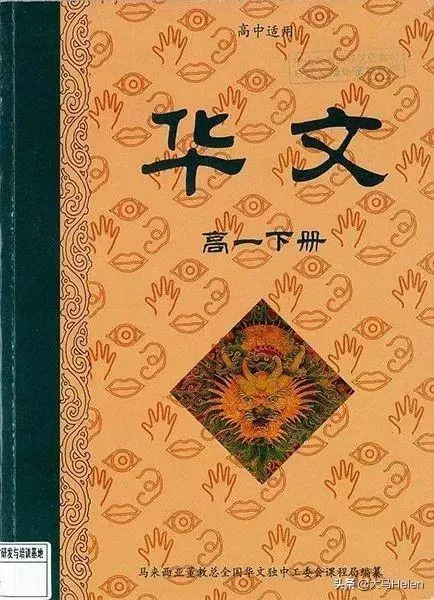

在檳城時我還特意找到這家報社的舊址可惜已經人去樓口,不知道搬去了哪裡而馬來華人對於華文學校的投入和建設,更是不遺餘力的。他們把私塾教學的傳統一直延續到今天,過去教授的是三字經,四書五經等傳統教材,後來開始跟隨中國教育體制的改革而改革,逐漸形成華文小學、華文中學,包括華文大學(學院),形成完整的中文教學體系。

馬來西亞華文獨中所用的教材在馬來,絕大部分的華人都會把自己的孩子送去上以中文為教學媒介的華文小學。很難想像,在國土面積並不大的馬來半島,竟然星羅棋布著一千多所華文小學。華人子弟們在這裡接受嚴格的中文教學,一般情況下只准說中文,如果被發現說方言(粵語、客家話等),是要被記過處罰的。

馬來西亞的華文學校,很多也擁有近百年的歷史華人們還集資在馬來西亞建華文大學,除了富商大賈的慷慨捐贈外,更多的是底層馬來華人奔走忙碌地辛苦集資。其中包括那些三輪車夫們,他們曾共同約定,把一天拉車賺到的所有血汗錢都捐給華文大學的建設。現在馬來西亞作為全球除了中國以外唯一一個保留完整華文教育體系的國家,擁有目前東南亞唯一一所以中文教學的大學——南方大學學院。

然而可能只有馬來西亞華人們自己知道,這一切來的有多不容易。馬來西亞是一個多民族的國家,卻很難說是一個開放包容的國家。由馬來族獨攬大權的馬來政府這些年強行推進馬來文的教育,使得華人的中文教育在馬來西亞一直舉步維艱。

更讓人無法接受的是,馬來華人在馬來西亞建立的完整的中文教育體系在世界範圍內廣泛被認可和接受,唯獨遭到馬來西亞本國政府的拒絕——政府至今不承認華文中學的高考成績,也就是說,只要是華文中學的畢業生就無法進入到本國的所有公立大學學習。

馬來首富郭鶴年,也是香格里拉酒店和金龍魚油的創辦者更多的普通人不能像首富那樣瀟灑,但是也竭盡所能地「用腳投票」。大部分人通過找工作移民到一衣帶水的新加坡,那裡更健全的社會制度,更高的薪資,以及平等的公民待遇。SS就是這麼打算的。「我回去之後就想辦法去新加坡找工,一直工作到我死為止。」 和他告別前我問起他之後的打算,他非常堅定地這麼說。

現在馬來西亞的大型商場裡,隨處可見 「Alipay 」的標誌當今的馬來西亞已經很難忽視中國的巨大影響力,許多的馬來西亞華人一方面為自己的「祖國」感到高興的同時,也在謀求「回北洋」發展。很多的華人子弟中學畢業之後都申請去中國留學然後留在中國工作,再者如顏如晶、胡建彪另闢蹊徑,靠一檔綜藝節目也殺進了浩浩蕩蕩的「北漂」隊伍。但更多的馬來西亞華人,依然站在十字路口觀望。他們既沒有經濟能力舉家移民去已開發國家,也並不想回到早已沒有親人在的中國。他們也早已習慣了馬來西亞的生活,雖然時時遭受不公,但也還沒有到「難民」的程度,只要忍氣吞聲,眼下的日子也還能過下去。

但不知道他們的未來,何去,何從?

文章來源: https://www.twgreatdaily.com/cat98/node2163285轉載請註明來源:今天頭條