一條條曾經烙下華人先賢開埠歷史的街道,如今已因排山倒海的外勞魚貫進駐,進而改寫了這些街道的命運。

哈山以2萬令吉本錢在沙亞南太子園廣場經營雜貨小檔口,每個月的盈利達數千令吉,足以讓他與他所組織的家庭過著安逸的生活。

馬來西亞工業、建築業、服務業的奶水哺育著千千萬萬的外勞,可謂有低級勞動工作之處就有外勞,而有外勞密集之處,就有人搖身一變成為外勞之中高階級的商人。

外勞大舉進入我國大展拳腳,應付外勞日常需求的雜貨店以及滿足他們對故鄉記憶味道的小販攤位也應運而生。

而在本地待久了的外勞,也在此安家樂業,在商界闖出一片天空。

吉隆坡市中心的Kotaraya是外勞淘寶添購日用品的集中地,每逢假日都有各地的外勞湧來,擠得水泄不通。

從掌店者、員工清一色是孟加拉外勞,他們有的是替人打工,有的則當起老闆或小販。

華裔先賢街無華商

店主到員工全是外勞

在吉隆坡市中心,這個曾經是華人開闢疆土的一方,多個街道以華裔先賢命名,紀念他們在這片土地上立下的汗馬功勞,包括敦陳禎祿路、敦李孝式路、葉亞來路及敦陳修信路,這也反映了國家獨立前後,當地都是華裔的聚集之地。

一條條曾經烙下華人先賢開埠歷史的街道,如今已因排山倒海的外勞魚貫進駐,進而改寫了這些街道的命運。

走進敦陳修信路,中文廣告牌或是刻在柱子的店名漆色斑駁脫落,昔日華裔營商的畫面已不復再。比肩接踵,擦身而過的皆是一張張異國的臉孔,其中孟加拉人占了大多數。店鋪掛著一幅幅孟加拉文的廣告牌,又或是印著各個外勞輸出國的國旗,如尼泊爾、緬甸、孟加拉、泰國、印度、越南等。

一家家店鋪售賣著琳琅滿目的舶來品,從日常用品、名牌贗品、乾糧食品、菸草等,對飄洋過海前來淘金的外勞來說,這是最接近,也是熟悉的家鄉味道。

從掌店者、員工清一色是孟加拉外勞,他們有的是替人打工,有的則當起老闆或小販。這些人來時身無分文,不稍數年就在商場上紮上一角,蓄勢待發。

孟律師領學生證做小生意

「總有一天會回家」

在一家外勞雜貨店當店長的尼哈是領著學生證前來大馬的,他在孟加拉擔任律師,來到這裡因文憑不受承認,被迫從事低級的勞動工作。

有別於一般想要逃離孟拉加的貧困,尼哈原是計劃與女友一起移民至美國或英國等先進國家,然而多次申請卻沒有下文,於是只好退而求其次,申請就讀大馬的學院,以獲得學生准證。

沒想到二人來到這裡後,感情生變,女友卷完他的存款,一貧如洗的他只能拿著學生准證在這裡半工讀。

尼哈白天在一家外勞用品零售店當店長;下班後則趕到自己與合伙人的店鋪打點一切。

與馬來婦女合資

尼哈白天打工上課,下班後則到自己的小店張羅。

這家店是他和一名馬來婦女合資開的,尼哈說,他和生意夥伴的認識是偶然的,有次這名馬來婦女在首都大家購物中心(Kotaraya)附近問路,看著對方帶著一名患病的女兒六神無主,他主動協助對方,就這樣和對方成了朋友。

這名來自霹靂州的馬來婦女,為了方便照顧需要進行手術的女兒,必須留在吉隆坡一段時間。由於需要應付女兒的醫藥費,她亟需找一份工作。

在這之前,尼哈原本有意頂下一間雜貨店,但是價錢過高,於是只好打消念頭。當這名馬來婦女請尼哈代為留意是否有工作招聘時,尼哈突發其想,反邀對方一起合夥生意。

完全沒有做生意經驗的馬來婦女聽了尼哈的建議,思前想後,願意放手一博。尼哈向在孟加拉的弟弟借錢作為投資這盤生意的資本,他持有38%的股份,其夥伴則持有62%的股份。

生意完全交由其夥伴打理,而他繼續留在雜貨店打工。每天晚上9時下班後,他就去到自己的店協助夥伴,包括聯絡批發商、網上尋找外勞所需要的貨品,並通過在孟加拉的表弟代他訂貨運來這裡。

每月入息超過3000

尼哈指出,這名婦女心地很善良,也因缺乏工作經驗,不擅於管理員工,店內發生過數次員工偷竊,因此他必須出手解決員工的問題。

他說,店鋪生意門庭若市,尤其是假日,許多休假的外勞都會出來逛街,購買必需品。不過,近幾個月來,大馬政府多番掃蕩非法外勞的行動,市場上一片草木皆兵,生意慘澹。

尼哈儘管已在這裡經營小生意一年余,每個月的入息也有超過3000令吉,過著相當舒適的生活,然而大馬並不是他最後的落腳處。

「終有一天,當我準備好,我就會回家了。」

異國婚姻改變命運

租檔賣雜貨落地生根

雪蘭莪沙亞南以工業區多著稱,當地太子園廣場(PlazaSri Muda),幾乎成了孟加拉人的大本營。

其中一個攤位的業者哈山(35歲)笑言,一段異國婚姻改變了他外勞的命運。

10年前初抵大馬,哈山從未曾想過在大馬落地生根。他和大部分的孟加拉外勞一樣,通過代理來到沙亞南一家汽車配件製造廠工作。

這份工作在扣除人頭稅後,每月僅有600至700令吉。事實上,僱主並沒有為他申請合法證件,這等同於變相壓榨薪水和欺詐。

儘管如此,他還是樂得在這裡當非法外勞。在這之前,他曾在祖國孟加拉擔任軍人,每月工資約250令吉。而來馬短短3年,他已存了近2萬令吉。

3年後,他向僱主請辭,輾轉之下到同一區的另一家麵包廠工作。麵包廠提供外勞的待遇優渥,不但為他申請合法准證,每月工資加津貼有1800令吉。

在這之前,馬來西亞對他來說,只是個賺錢的地方,從未想過留在這裡度過餘生。

麵包廠工作2年余後,在緣分的牽引下,哈山邂逅了來自東馬的太太諾阿茲瑪,當時他是負責麵包材料,而她則是包裝部門的員工。

向友人借錢籌募資本

「我們相戀一年後,於2015年分別在大馬和孟加拉辦了婚姻手續,舉行簡單而溫馨的婚禮,並獲得雙方家人的祝福。」

愛情把原是過客的哈山留在大馬,哈山認為,這裡是安居樂業的好地方,他與妻子在沙亞南租了一間小房子,建立他們的愛巢。如今他們已育有一個孩子。

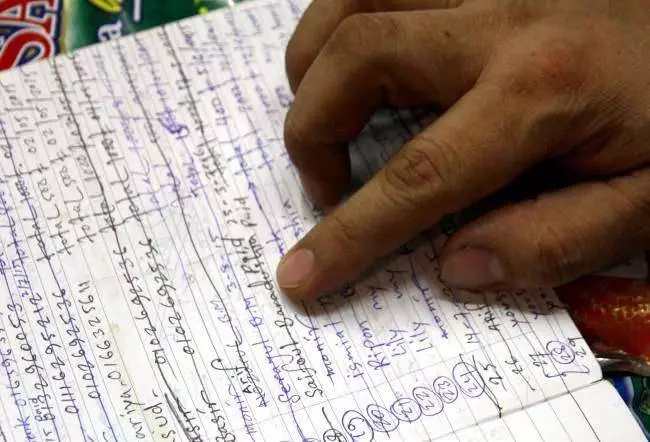

哈山婚後有感打工難以維持一個家庭的開銷,毅然決定辭工,並向友人借錢籌募生意的資本。哈山攤開一本簿子,其中2頁密密麻麻寫著借貸者的名字和所借的款項,而他的妻子也借了他500令吉。

哈山說,麵包廠的工友都是他的恩人,他們在他有需要時,願意慷慨解囊借錢給他,為他籌足了2萬餘令吉。

他以太太的名義申請所有的准證,在太子園廣場以1000令吉租了個小檔口,另也支付了抵押金,其餘則作為進貨的資金,經營雜貨生意,有乾糧、日常用品、蔬菜、外勞原鄉的各種零食或欽料等。

哈山從來沒有貨物買賣的經驗,一開始他觀察別人怎樣訂貨,慢慢接觸不同的供應商。在短短2年時間內,哈山不但把每月的盈利逐一攤還給朋友,還開了一家健身房。

「這裡大部分的顧客都是孟加拉與尼泊爾外勞,可能大家都是勞動階級的關係,放工後也沒有閒情來做運動,這家健身房維持了一年,最終因客源少而被迫關閉。」

已在這裡落地生根的他目前計劃考取駕車執照,那麼他就可以載著妻小走透透這片在往後日子與他密不可分的國土。

哈山對於麵包廠同事們的恩情銘記於心,他說,他們知道他想做生意,每人皆大方地掏出血汗錢為他的生意集資。

理髮師當「半個老闆」

每月盈利五五分帳

在哈山的攤位對面,有一間店分割一半為理髮店,另一半則是裁縫店。這2間小店的東主是一名巫裔女裁縫師,她聘請了一名來自孟加拉的理髮師莫納(26歲)打理另一間理髮店。

莫納曾到沙烏地阿拉伯工作7年,每月薪水有1700令吉,然而合法工作期限已屆滿,他只好打道回府。回孟加拉休息一段時日後,他在朋友的介紹下,來到馬來西亞打工。

3年前,他初到這家理髮店,每月工資只有1200令吉。

一年後,他覺得薪水太少,繼續留在這裡也挺沒意思的,於是就向東主請辭回鄉。

此時,這名女東主卻挽留她,提出讓他當半個老闆的建議。這間理髮店的每月盈利2人五五分帳,他負責添購理髮店每月所需的護髮產品,而女東主則負責水電費與租金。

莫納接受了女東主的獻議,在這裡當了半個老闆。這裡的顧客清一色是外勞,印尼、孟加拉和尼泊爾人居多。其服務包括染髮、理髮、洗髮和剃鬍子,收費相對較低廉,比如說,染髮只需20令吉。

莫納是半個老闆,理髮店的每月盈利與女東主均分,每月收入約1500令吉以上。

指治安問題令人困擾

他說,大馬對外勞而言是個相當友善的國家,但治安問題著實很困擾。「尤其是晚上,放工我就直接回家,不敢在路上蹓躂。我曾經走在上班的途中被人搶走手機,另一次則是住家遭到爆竊。」

他笑言,他對大馬的印象僅是太子園廣場和他回宿舍的路上,他幾乎從未見過大馬的其他面貌。

自他全權打理理髮店,平均每個月的盈利至少有3千令吉,而他可分得1500令吉或以上。扣除房租和生活開銷,他每個月可存800令吉。

「不過,這裡終究不是我生長於廝的國土。等我存夠3萬令吉,我要離開這裡,回到自己的國家,開一間真正屬於我的理髮店。」

文章來源: https://www.twgreatdaily.com/cat98/node2161136轉載請註明來源:今天頭條