中華文化博大精深、源遠流長,在各個方面,中華民族都形成了獨特的文化,今天我們來講講古人留下來的一種喪事風俗,和封棺用的釘子和去世女性有關。人們去世後會將屍體放在靈床上,但是屍體在靈床上並不會放太長時間,過上兩三天,就會將屍體放到棺材裡,這也就是大家熟知的入殮。

入殮有很多種叫法,入殮又叫含殮,民間還有一種叫法是上材,入殮的時候也有諸多講究,有些地方,如果已故之人有直系親屬,或者女性娘家人沒能夠及時參加葬禮,棺材是不能夠封住的,一般等到親人歸來看了最後一眼才能夠封棺。

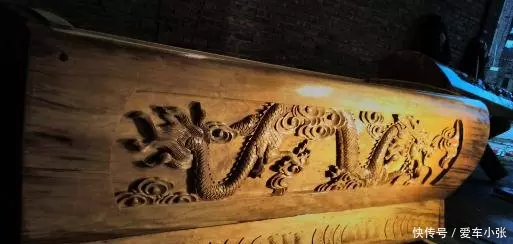

另外,入殮也有大殮、小殮之分,南方有些地區,大殮的時候會用石灰在棺材的內壁上搪一下,另外,還用石灰包將屍體鑲嵌在棺材之中,封棺後再用石灰將棺材縫隙抿住,這樣能夠起到保護屍體的作用。

有些地方是不分大殮、小殮的。不過有一點是通行的,那就是入殮的時候,所有的親人必須在場,如果已故之人是女性,娘家人一定要見她最後一面,否則棺材是不能夠封住的。

這其中有一個說法,主要也是出於親情,封建社會男女不平等,很多女性在婆家遭到欺負,娘家人之所以見女性最後一面,主要就是為了防止女性在婆家遭受虐待,而婆家又隱瞞真相。

古代這樣的事情非常多,很多女性在娘家遭到非人的待遇,最後都是草草下葬的,有的媳婦甚至被婆家人謀害致死,因此,這一程式在古代是非常有必要的。

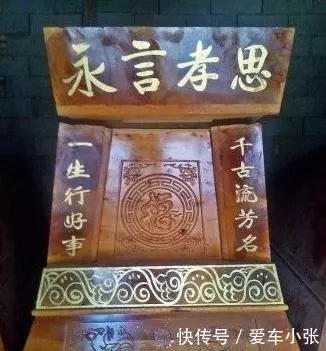

另外,入殮也是一個非常嚴肅、莊重的儀式,比如放置屍體的時候,屍體一定要在棺材的中心線上,這在一些地方叫「天落向」,預示後代能夠升官發財。

在所有的程式完成後,最後就是封棺材了,這也意味著已故之人和人世永遠分開。很多地方封棺材的時候用鐵釘,這種釘子又叫「元寶釘」,一般情況下只需要四根元寶釘,但大多數人都準備五根,這是為什麼呢?

原來多準備出來的那根釘子是儀式的需要,這一根釘子有一個特殊的名字叫「子孫釘」,在封棺材之前,兒孫們需要在子孫釘上分別扣白線和藍線三根,之後將子孫釘放在棺材上。

這時候執行封棺者需要喊孝子護釘的話,然後執行封棺者在子孫釘上象徵性的打幾下,這寓意著元寶釘被孝子護住了,傷害不到棺內的人。

因此,在有些地方,就有「護釘」和「躲釘」的說法,雖然是一個小小的儀式,但這是出於對死者的關愛,也是中國人倫孝道文化的組成部分。等一切入殮儀式完成後,接下來就是下葬了。

轉載請註明來源:今天頭條