1.《流浪地球》--和地球來一場說走就走的流浪

三體人:兄dei你們去哪兒啊?

地球人:太陽要炸了,我們帶著地球去比鄰星重建家園。

三體人:比鄰星三星系統崩壞了,我們要去地球重建家園。

地球人:......

三體人:......

劉慈欣的流浪地球出版於2018年11月,2019年大年初一,電影《流浪地球》上映。故事假設在未來的某一天,太陽急速衰老膨脹,地球即將被吞沒,人類面臨滅頂之災,我們會怎麼辦?

看多了美國大片裡面拯救世界的酷炫特效和超級英雄,如今坐在電影院以我們中國人角度審視末日大片,內心多少會有些不自信,但迅速竄到榜首的票房說明了觀眾的反響。

大開腦洞的科幻劇情,令人稱讚的特效技能,聞者落淚的情感細節。拋去這些因素,從《流浪地球》中我們到底可以看出科技對未來多重要。

人工智慧MOSS

很多觀眾出了影廳都在討論領航員空間站的人工智慧MOSS,聲音好聽又有趣。MOSS很容易讓我們想到家裡的小愛同學、天貓精靈。

MOSS不僅代替聯合政府發言,還服務於領航員,替他們和地球進行聯絡,對領航員的日常生活也會進行管理。

吳京飾演的角色劉培強從出場到最後爆炸,大部分對話都是和人工智慧之間展開的。

「莫斯,幫我聯繫.....」「莫斯,告訴我地面受災情況」「莫斯,......」與其說MOSS在電影中是一個人工智慧機器人,它更像是我們對人工智慧的一種接近完美的想像。

無人偵察機

劇情的一個小高潮是救援隊進入上海,在這一節的劇情中一些輔助人物的犧牲推動了故事和主角人物情感的快速前進。

剛進入上海,救援隊派出了一隻小巧靈活的無人機進行勘察,無論是被冰封的上海是否可以通行,還是臨時躲避的大樓內設備是否完整程,無人機都給出了準確的勘察結果。

當地球面臨重創,人類在災難面前變得弱小無助,人工智慧科技產品無疑是我們最好的一個助力。

影片中,整個上海如同冰封峽谷,是否可以冒險從中通過?突發變故,想去隔壁大樓借道運送火石,大樓被破壞到什麼程度?如果沒有無人機代替人力去勘察,則意味著更多的犧牲和時間的無限耽誤。

運載車

作為電影中一個重要的交通工具,運載車反而有點不起眼。球形方向盤、極強的雪地適應能力、面對突髮狀況的分節自救機制、耐冷耐熱的高適應度,說是運載車,但在觀眾看來主角們在車廂里更像是身處在一個飛船的太空艙里。

當然,除了上述提到的之外,影片中出現的地下城科技系統、一系列複雜的程序、至關重要推動地球「流浪」的發動機,這些讓人驚嘆的科技因素都為這部電影增色不少。

片子尾聲,人工智慧MOSS在報廢前吐槽說:「讓人類永遠保持理智,的確是一種奢求。」對於人工智慧科技,人類之所以總是抱著一種防備、警惕的態度,很大一部分原因就是人類遠遠比冰冷的科技具備更多的情感和人性。

也許科技可以用最理性的思路去做正確的抉擇,但是同時也會失去人類的親情和溫暖。

不過不用擔心,畢竟科技是人類發明推動,只要我們不停歇的進步就永遠不用擔心被其反殺,科技就永遠會是我們最得心應手的左膀右臂。

2. 「黑科技」重塑餐飲業 智能餐廳引顧客「嘗鮮」

邊玩遊戲邊等位、機械手臂配菜、「千人千味」自動配鍋底、機器人上菜……這是記者在北京海底撈智慧餐廳看到的場景。如今,「黑科技」正在重塑餐飲業,不少顧客在春節期間選擇赴智能餐廳「嘗鮮」。

海底撈智能餐廳的服務員告訴記者,座位預訂已排到今年5月。餐廳還保留了一部分座位給現場排隊的顧客,上午10:30開始放號,顧客一般需要等兩個小時。

等位區域類似小型電影院,顧客坐在「觀眾席」,通過掃描大螢幕的二維碼參與遊戲。等位區域的旁邊,顧客可以透過玻璃牆看到配菜的18隻機械手臂忙碌工作。

在0-4攝氏度的環境里,機械手臂在60秒內就可以配好顧客點的菜。在後廚入口,記者看到牆上的螢幕里顯示著後廚各類菜品的庫存總量以及保質期。

在就餐區域,顧客點餐通過桌上的iPad自助完成,後廚機械臂通過顧客的指令配菜,之後菜品被放到傳菜機器人的托盤上,機器人自動把菜送到指定座位。

如果有人擋了傳菜機器人的路,它會發出萌萌的聲音「請讓一下好嗎?」「等我幹完活再和你合影」。

服務員告訴記者,一般從點菜到菜品送達,不超過10分鐘。餐廳一共有6台傳菜機器人,夜裡充電後,白天可以工作一整天。

吃火鍋,鍋底的重要性不言而喻。服務員告訴記者,鍋底由「自動配鍋機」配置,6檔辣味可供挑選,還有不少其他口味,可以實現「千人千味」。

「餐廳的智能化是由兩大系統支撐。」餐廳的技術培訓師張金山告訴記者:

一是訂單生產管理系統,可以精確跟蹤用戶的訂單狀況,分析相關數據,監控設備狀況,進行軟體維護,並隨時查看菜品是否過期;二是能源管理系統,分析水、電、燃氣等能源消耗情況。

智慧餐廳正在成為餐飲行業的布局熱點。不只是海底撈,京東集團也在發力。去年11月,「京東X未來餐廳」在天津開業。

京東X未來餐廳項目負責人唐思宇介紹,餐廳可容納100人就餐,從點餐、配菜、炒菜、傳菜到用餐、結算,智能機器人和人工智慧後台貫穿餐廳運營全過程。

消費者點餐後,後台將任務分配給烹飪機器人,機器人通過精準的智能化操作,實現了用油、用時、用料標準化。後廚一名工作人員可以同時管理5台機器人。

炒菜完成後的傳菜工作同樣由機器人來完成,傳菜機器人可以輕鬆實現智能避障,自動優化傳菜路徑。

「作為智能科技與餐飲場景相融合的創新嘗試,我們正在通過人工智慧、機器人、大數據等技術對傳統行業進行改造升級,讓無人科技擁有更廣闊的應用空間。」京東集團副總裁、X事業部總裁肖軍表示。

「餐飲行業工作主要分體力勞動、技術勞動、情感勞動三類,前兩類工作易被替代,如廚師、傳菜員,而情感類工作不易被替代,如服務非常全面的領位員。」馮俊說。

餐廳工作的可替代程度,還要看定位。快餐行業,全面的自動化指日可待;但高檔餐廳對人性化的服務要求高,較難實現全面自動化。

國內餐飲媒體「餐飲老闆內參」創始人、CEO秦朝表示,實際上,國內餐廳的智能化早已啟動。

2012年,隨著移動網際網路的發展滲入餐飲業,餐廳後台管理、客戶分析、選址、菜單設計、菜品供應鏈等都已經用到了大數據和人工智慧技術。

雖然全面的智能化、自動化,短期內在全行業實現非常困難,但可以肯定的是,未來中餐必然會從手工業時代邁入智能時代。

3. 中國移動採購5G基站,華為高居第一名

中國移動已公布了2019年5G規模組網建設的首批5G基站採購結果,其共採購500個5G基站,華為以250個5G基站的份額高居第一名,這顯示出華為在5G技術上的領先性。

據中國移動公布的數據,除了華為之外,還有愛立信、中興、諾基亞和大唐獲得了訂單,它們分別向其供應110個、80個、30個、30個5G基站,就數量來說,華為無疑已取得絕對的優勢。

對於華為來說,中國移動的首批5G基站訂單將最大份額交給它,無疑是對它的技術能力給予了最高的認可,對於它當下所遭遇的眾所周知的問題之下給予了有力的支持。

上月,華為公布它已獲得30個訂單,5G基站發貨量超過1萬個,在全球通信設備商當中高居第一名,凸顯出它在5G商用前夕已取得絕對的優勢。

華為同時強調它的5G設備在技術上領先對手1-2年,其創始人兼總裁任正非表示自己的通信設備在技術上足夠先進,有信心憑藉技術優勢獲得海外運營商的訂單。

在專利上,有統計數據顯示,華為在5G技術上的專利數量位居全球前三名,與高通不相上下,凸顯出它在5G技術上所擁有的強大競爭力。

華為之所以能在5G技術上取得如此優勢,與它多年來持續投入巨資進行技術研發分不開,截止2018年其技術研發投入累計超過4000億,而在5G技術上更是早在數年前就開始投入巨資,這讓它在5G技術上最終取得了如今的碩果。

除了持續增強技術研發實力,華為也高度關注國際標準的制定,積極派出技術人員參與國際標準的制定,這幫助它快速跟進全球最新的技術發展方向,也正因此它迅速抓住了土耳其科學家提出的polar碼並最終在該項技術上取得了領導優勢。

並成功推動polar碼成為5G eMBB(增強移動寬頻)場景控制信道編碼方案,這也是中國企業提出的編碼方案首次成為國際標準的編碼方案,代表了中國企業在國際標準中取得了一大成就。

目前華為已推出了支持5G標準的巴龍5000 5G基帶,並推出了全球首款商用的5G終端CPE,成為全球第一家推出從通信設備、晶片到終端一整套解決方案的企業,據悉本次中國移動的採購訂單中就包括了華為的5G CPE。

中國移動作為全球最大的運營商,華為獲得了其首筆最大的5G訂單,這將有利於華為向全球運營商樹立其技術領先的典範,幫助它在全球市場取得更多的5G設備訂單。

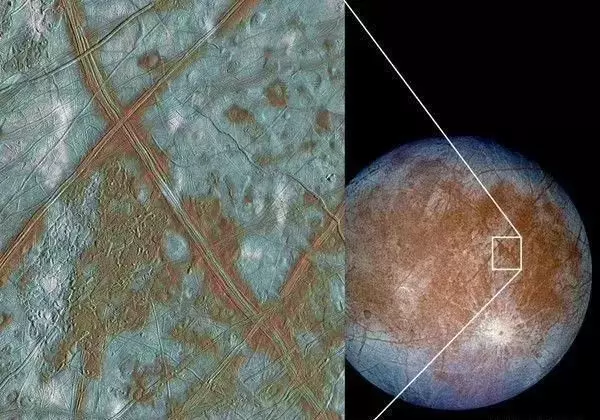

4. 鑽破30公里冰層!NASA開發核動力機器人,探索「歐羅巴」生命跡象

木星的衛星之一「歐羅巴」(Europa)的外殼是厚冰層,科學家認為可能有外星生命存在。

別名「歐羅巴」(Europa)的木衛二是木星的衛星之一,主要由矽酸鹽岩石構成,由於具有水-冰組成的地殼,被科學家認為有機會出現生命。

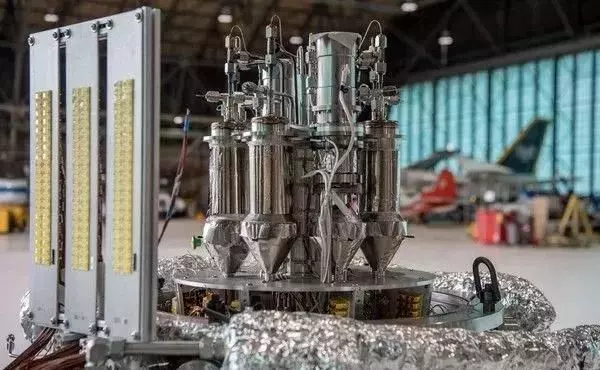

美國國家航空暨太空總署(NASA)設計一款核動力「鑽井機器人」(Tunnel bot),嘗試鑽入30公里厚的冰層,尋找潛藏其中的外星生命。

NASA格倫研究中心的羅盤團隊(Glenn Research COMPASS team)由一群工程師和科學家組成。

日前在美國地球物理聯盟會議(American Geophysical Union)中提出「鑽井機器人」的構想,該機器人將運用核反應或放射性熱源產生熱量,融化並通過歐羅巴的冰殼。

羅盤團隊成員之一的安德魯(Andrew Dombard)表示,目前最需要解決的問題並不是怎麼將機器人運到歐羅巴,而是假設能夠到達後如何進入內部進行研究。

由於外星生命跡象已經從衛星表層消失,因此把希望放在冰殼內的世界,通過機器人搭載的中繼設備和長達15公里光纖電纜和地球進行通信。

儘管目前羅盤團隊的研究計劃仍處於概念階段,NASA經常將資源投入概念性研究,藉此開發和測試新技術,在鑽井機器人實現之前,仍有許多設計上的挑戰必須克服。

領航員號空間站與三體先遣艦隊相遇。

文章來源: https://www.twgreatdaily.com/cat90/node2014251

轉載請註明來源:今天頭條