六百多年前,鄭和下西洋,歷經多個國家和地區,開闢了東西方交流的海上「絲綢之路」。

歷史的變遷,海上絲綢之路漸漸消失。

六百年後,絲路沉船出水,古代「海上絲綢之路」的繁榮再次重現在世人面前。

在過去的十多年裡,沉船相繼被發現打撈,從而將原本深埋在海底的一個個歷史碎片重新撿拾起來。

據專家推測,僅在南海就有2000條以上的古代沉船,其中大部分為海上絲綢之路時期的商船。

「南海I號」就是其中最為重要的水下考古成果。

因為這是迄今為止世界上發現的海上沉船中年代最早、船體最大、保存最完整的遠洋貿易商船。

號稱史上最牛沉船的「南海Ⅰ號」,是宋代一條滿載貨物的沉船。

當時從中國的東南沿海港口裝貨後,在前往南亞、西亞地區進行貿易活動的途中沉沒于海底。

1987年在陽江海域發現後,於2007年經整體打撈,將沉船、文物與其周圍海水、泥沙按照原狀一次性吊浮起運,入住廣東海上絲綢之路博物館「水晶宮」。

這個計劃如此宏大,以至於世界水下考古之父喬治·巴斯看到這個方案時連聲說,「不可想像,這只能是在中國才發生的事情。」

今天當我們走進博物館內的水晶宮時,沉箱內偌大的船體,已經清晰可見。

船被橫縱隔板有序分成若干艙,每個隔艙內堆積著瓷器、漆器等文物。

據悉,按照「整體打撈、原址保護、整體展示」的保護方案,如此龐大體積的沉船,加上水晶宮1.5億的造價整個打撈並保存的總成本將高達3億,遠超打撈預算的1億多元人民幣。

而花費如此高成本的打撈,是因為沉船沉沒地點位於中國廣東(台山海域),所在海域水深約24米,海底為淤泥底質,水下能見度差。

所以,2007年在對「南海I號」的打撈發掘中,採用了世界首創的「整體打撈」方案。

為了完整保護「南海I號」沉船,考古隊更是專門進行了潛水訓練,更別說所需要的技術和設備,可見難度之大。

在2007年之後,在2009年、2011年又經過了兩次試發掘。

在2013年11月28日,「南海Ⅰ號」啟動正式全面考古發掘。

從1987年到現2007年,這艘被命名為「南海I號」的沉船已經成為中國水下考古里程碑式的標誌,它的發現和打撈過程充滿各式各樣的奇蹟和波折。

所以這項打撈發掘工作不僅是「南海I號」重見天日,更是水下考古工作的發展歷程,是我國重要的水下考古成果。

從發現、打撈到清理、保護的每一個階段,廣東南海宋元沉船「南海I號」一直備受矚目。

歷經10年的發掘,截止到2017年,「南海Ⅰ號」出土、出水器物包括陶瓷器、銅鐵器、金銀器、漆木器、錢幣、硃砂、動植物殘骸、植物果核等。

總共文物數量21000餘件套、標本2600件。

其中既有船貨,有船上的生活用具,也有旅客所攜帶的物品。

出土的這些文物究竟有多壕?

用專家的話形容就是——「滿船盡帶黃金甲」,專家估計,古船的文物價值超過千億美元。

光出土的銅錢就高達17000多枚,更有金手鐲、金腰帶、黃金戒指等金器151件套、銀器124件套。

「南海Ⅰ號」上的金飾

不說金銀器,單是瓷器,已經發掘出的就已達一萬多件。

不少瓷器極具異域風格,彙集了德化窯、磁灶窯、景德鎮、龍泉窯等宋代著名窯口的陶瓷精品,品種超過30種,多數可定為國家一級、二級文物。

經過全面打撈,這些海撈瓷等文物今天存放在廣東海上絲綢之路博物館中。

人們可以走進這個中國乃至亞洲唯一的大型水下考古博物館,一睹沉睡海底800多年的南宋古沉船「南海Ⅰ號」以及系列珍貴文物。

它們不僅是我國寶貴的歷史文化遺產,也是海外貿易史、陶瓷外銷史的重要見證,更是海上「絲綢之路」的歷史證物。

部分出土文物賞析

宋福建磁灶窯綠釉印花碟

宋福建德化窯白釉四系罐

宋江西景德鎮湖田窯影青釉葉脈紋碗碟

宋江西景德鎮湖田窯影青釉芒口碗

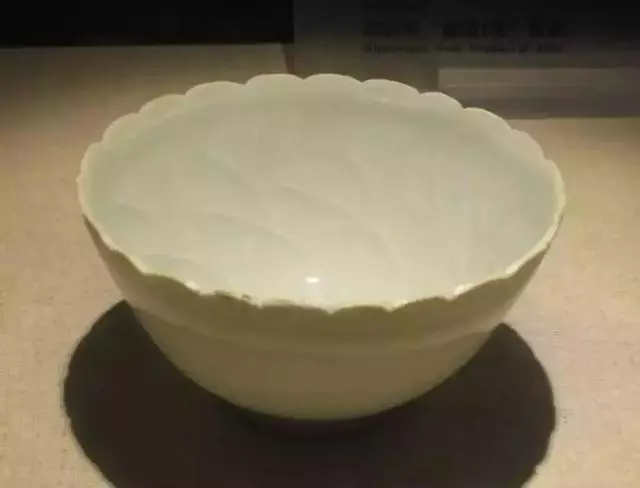

宋浙江龍泉窯青釉菊瓣碗

宋代瓶式硯

波斯手鐲

波斯金腰帶

「南海Ⅰ號」上的金飾

宋銅錢

宋福建德化窯青白釉印牡丹紋六棱帶蓋執壺

銅鏡

文章來源: https://www.twgreatdaily.com/cat77/node1966077

轉載請註明來源:今天頭條