我們的孩子在內心中呼喚「管教」,渴望父母用一種充分瞭解他們的方式來説明他們感到自己是安全、可控的。當這些時刻出現時,我們是否意識到了,並能夠真正的管教孩子,而不是只有禁止、阻攔、批評、懲罰,也不是單純讓孩子感到羞愧、內疚、自責、不被愛、被拋棄,讓這些情緒淹沒他,而無法思考有些事情為什麼不能這麼做。

對立,是在不斷重複打si結

一對想要反復證明孩子做錯了的父母,和一個反復說明自己已經知道錯了的孩子,你猜最後誰會贏?

其實我們和孩子的每一次對峙,都是損耗。

父母用權威武裝自己,孩子用情緒保護自己。

贏的一方會有什麼獎品嗎?

恐怕只有日漸疏遠的親子關係。

輸的一方會有什麼教訓呢?

恐怕只有鋪天蓋地的挫敗感了。

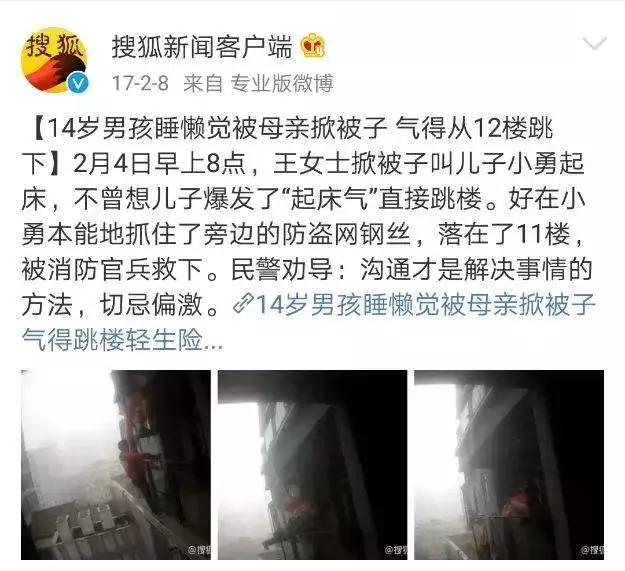

還記得之前有一條新聞,看完讓我著實吃了一驚,細想又覺實屬情理之中。

一名14歲男孩因睡懶覺不願意起床,被母親掀被子,氣得從12樓跳下去,所幸最後落在11樓得救了。

雖然孩子們因為起床哭鬧、反抗比較常見,可這種極端又致命的行為真是不常見,難道只是一時衝動造成的嗎?

不是的,這是因為孩子長年累月壓抑在心底的委屈、鬱悶甚至是憤怒得不到排解,導致最後徹底崩潰。

如果孩子和父母長期處於一種對抗狀態,積壓了太多負面情緒,最後可能會抑鬱,霸淩,也可能叛逆,或者膽小懦弱,並通過「消極攻擊型」的行為爆發出來。

從表面上看這個孩子很消極,在他心裡那些看不見的憤怒卻在不斷堆積,最終會變得好像很叛逆,進而做出一些他覺得會讓父母煩心的行為,例如成績下降、「忘記」做作業,甚至輕生。

那麼為什麼會形成這樣的親子對立問題?很多時候因為這樣一個根深蒂固的原則:

父母總是對的,因為年齡和閱歷;孩子總是錯的,因為年齡和閱歷。

那麼孩子就不該有自己的主張,有自己的想法,甚至偶爾犯一次錯嗎?

家長與孩子之間的親子關係,天生就賦予了家長掌控權。

但因為種種原因,最後都會或多或少地偏離養育孩子的正確方向,甚至是背道而馳。

「沒有啊,我一直都有設身處地地為他著想啊,我打他罵他跟他講道理,都是為他好啊,怎麼能說是對立呢?」

不好意思,從你為了證明孩子是錯的那一刻起,你們就已經越走越遠了。

傾聽,是邁出和解的第一步

當孩子說了「怎麼樣」、「想自己靜一靜」、 「那又怎麼樣?」時,作為父母你就應該提醒自己了。

這是一個理屈詞窮的孩子,面對的是資深老練的成年人,僅有反復這一句無力的掙扎!其實這是一種求救啊!

當父母對著「怎麼樣」憤怒不已的時候,又有多少人能留意到孩子的訴求「想自己靜一靜」呢?

我們作為父母,作為成人,我們理應更成熟。

成熟的標誌,不是一味證明自己是對的,而是即使在認為自己對的情況下,也要耐心聽聽孩子的心聲。

他們的心聲,就是他們成長的腳印。

對於那些還不懂得用理智控制自己情緒的孩子們來說,情緒的出現,是我們介入的好時機,是讓孩子從中獲得成長的時機。

別讓孩子的表達方式塞住你的耳朵,使你聽不到他們要說的話。

你的眼睛也要觀察孩子的表情,她雖然在聲嘶力竭,但也許她的眼中含著委屈痛苦的淚花。

你的心也要跟你的耳朵在一起,設身處地地站在孩子的角度考慮問題。

千萬別忽視親子間的共情,它擁有強大的力量,能讓孩子把父母當成自己的盟友,而不是旁觀者。

當孩子在氣頭上嚷嚷的時候,除了可以給他一個鎮定情緒的擁抱,逐漸幫助他釋放憤怒;

還可以耐心溫柔地詢問:「寶貝,你生氣了,是怎麼回事啊?」

我們要關注的是孩子發怒的原因,而不是他表達憤怒的方式,要努力去理解他認為自己受了什麼委屈或不公平的對待。

聽一聽,聽孩子說。

如果他感到自己受了委屈,那麼只有當他覺得你聽明白他的抱怨了,他的憤怒了才會平息。

父母如果善於傾聽,孩子就更能感受到被理解。

冷靜的交談和充分的尊重是相互的,也是需要我們通過實際行動去教會孩子的。

而如果我們無視了第一次,第二次……孩子很可能就會走向兩個極端:

一是乾脆連情緒都不在你面前流露了,二是以越來越強烈的方式來引起你的注意。

父母如果一開始就這樣說:「好,你靜一靜,但是不能關門。不能關門我不打擾你,你靜一靜。」也許就不會出現劍拔弩張的結果了。

最後還可以簡單地加上一句「你冷靜後我們再好好談談」。

因為對於事情的複盤肯定是需要的。

當孩子知道你很關注他的訴求,又表達了想跟他交談的願望,再加上一點點的冷卻時間,接下來的溝通就會順利很多了。

關愛,是良好溝通中的基礎

大概每個成年人都曾經歷過被壞情緒控制到無法思考,事後又追悔莫及。

我一直都很喜歡這句話: 「先處理情緒,再處理事情」。

情緒總會吞噬問題本身。如果任由壞情緒肆意增長和發散,慢慢地我們就會發現,到頭來早已不是對錯的較量,而是情緒的較量。

有人會說:「因為是爸媽,可以給她時間靜一靜。但以後呢?接觸到真的社會,誰會這樣慣著她呢?」

不能慣著、寵著,要讓孩子多受苦,體驗社會生存的不易……這是很多父母腦海裡根深蒂固的觀念。

是的,沒有人有義務去容忍和接受另一個人的壞情緒,所以孩子要從小學會自主調節情緒的方法。

只是,調節情緒是需要父母去引導的,而不是把壞情緒通通扔回給孩子要他忍住、堅強、懂事點就可以的,這不是從娘胎裡帶來的能力。

而一切的引導和溝通,都要從關愛孩子開始,並以此作為核心。

當不同的觀點把我們拉開了距離,愛,卻能把我們進行連接。

一句「媽媽愛你」,一個親吻,一個擁抱,都能讓孩子感受到父母愛的存在。

而如果孩子感覺不到父母對他的愛,他不僅會感到惱怒,還會抵擋父母的教導。

甚至因為太過渴求愛變得低微,或者走向反面,變得極其防禦。

如何去關愛孩子呢?

享譽全球的情感輔導專家蓋瑞·查普曼博士在《愛的五種語言》中提到。

我們可以用來跟孩子交流的有這五種愛的語言: 肯定的話語、美妙的時光、禮物、服務的行為、身體接觸。

每個孩子都有一個主要的愛的語言,找到它並經常使用,這樣可以使我們對孩子的愛表達得更充分。

這種愛的表達是無條件的,父母不必等到孩子表現好的時候才去擁抱他們、拍他們的背或是緊緊地摟他們的肩膀。

對子女的愛,會衍生認可和尊重。

認可:對於孩子的改進及時給予鼓勵,即使她還有很多不足。

當視頻中的小女孩一直在強調自己「已經認識到錯誤了」,父母卻像沒聽到一樣揪著「態度不端正」不放。

尊重:尊重孩子的感受和想法,即使我們並不一定完全贊同。

就像孩子希望自己能夠靜一靜時,也希望父母能夠後退一步,而不是繼續咄咄逼人。

每個錯誤都是孩子進步的階梯,而每次父母在幫助孩子爬樓梯的時候,都是一次最美好的親子互動。

還是那句: 請站在他身旁和他一起變得更好吧,不要站在他的對立面讓他覺得自己永遠是錯的。

轉載請註明來源:今天頭條