2—3周歲的孩子第一次離開自己所熟悉的家庭環境、親人,來到幼稚園這個陌生的集體後,由於生活環境發生了巨大的變化,他們往往會出現煩躁、拒食、拒睡、出逃、呆坐、跟人等負面情緒反應,我們在心理學層面上稱之為入園期「分離焦慮」。

每年入園季,幼稚園牆外都是一道壯觀的風景線。有網友這樣調侃:

鄰居家小孫子,每天歡快活潑地起床、穿衣、吃飯、上廁所,只要奶奶拿起書包,「上幼稚園」四個字不消說,小男孩就戲精附體一般,「哇」地一聲嚎......接著,連哭帶說唱:全家族人的稱呼都喊遍——聲調由高到低,一路從家叫嚷到幼稚園,傷心絕望之情可見一斑。

鄰居奶奶愁得不得了:入園分離焦慮,如一根魚刺,歡快地橫在孩子們奔向長大的路上,也如一口咽不下吐不出的濃痰,堵得家長直發憋。一項調查研究表明:幼稚園新生入園三天內,有分離性焦慮情緒的孩子佔 60%以上 ,也就是說, 三分之二 的新入園孩子,都會產生或多或少的焦慮情緒。一位在幼稚園工作過20年的老師說:各項習慣早培養孩子初入幼稚園,對新環境、新看護人很陌生,有短暫的退縮怕生現象, 實屬正常。如果能及早培養孩子自理能力及各項習慣,讓孩子的生活方式、作息與幼稚園一致,那麼,「高度相似」的生活節奏會讓孩子心生安全感。同事女兒由姥姥帶大,「隔代親」的姥姥對待小外孫女格外嬌慣。三歲的孩子,吃飯要喂,上廁所要把尿,甚至喝水只要指指水杯,姥姥就會樂顛顛地把水端過來。《變形記》裡的女孩劉思琪,在家時由二姨姥餵飯給她吃,當她換到山裡農家,經歷荒野求生後,吃到第一頓像樣的飯時,這個16歲的女孩由衷感慨:大女孩劉思琪在遇到「吃不好」的窘迫時,還會條件反射般想到家裡原來的照料人,何況初入園的孩子們?那些適應較快的孩子,都是自理能力強,生活習慣和幼稚園高度一致的孩子。當孩子習慣、作息與集體生活屢次不合拍時,觸景生情來得更容易。緩解孩子入園焦慮,提前熟悉幼稚園環境很重要,更重要的是,培養孩子和幼稚園節奏一致的生活習慣。二胎寶寶入園更容易?當年我家大寶入園,儘管我做了很周全的準備,但前三天,孩子「入班難」的現象還是很嚴重。輪到二寶入園,這小夥子居然只是皺皺眉頭,然後稍有傷感地對我說:難道真的是老二天生比老大精?二寶顯然對上幼稚園的流程「門清」,不但焦慮情緒輕,連說的話都那麼內行—— 「第一個接我 !」

這可真要歸功於二寶小時候天天跟著我接送姐姐,實踐出真知,他深知「上幼稚園」是個什麼概念。很多孩子,對於「上幼稚園」這件事,充滿了未知的懵懂。甚至有的寶寶在入園一周後才弄明白:孩子和大人相互之間的「費解」,是教養困難的最大來源。一則國外的視頻,讓100個小孩說說「關於大人,你有什麼是不瞭解的 」。 面對鏡頭,天真可愛的孩子們說出了許多大人司空見慣的事,比如:很多孩子「不通透」,不是大人對孩子缺乏瞭解,而是孩子對大人的行為缺乏認知。對於「上幼稚園」這件事,三歲左右的寶寶,沒有經驗,理解很困難。父母可以利用一些輔助手段,比如:上幼稚園的主題繪本、角色遊戲、跟著接送鄰居家的哥哥姐姐上幼稚園等。這樣能讓孩子充分認識到: 上幼稚園不過是短暫的分離,我們終歸還是要一起回到家裡來的。當孩子對「短暫分離」有了足夠瞭解和認知,「上幼稚園」很快就會變成一件有趣的事。家長態度很關鍵記得去年此時,孫儷曾發過一條微博:

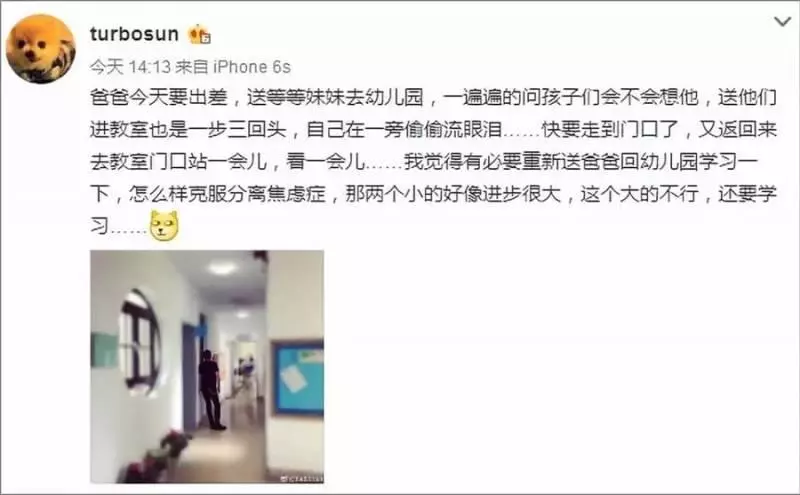

鄧超要出差,送等等和妹妹去了幼稚園,除了一遍遍問孩子們會不會想他,送他們進了教室也是一步三回頭。看著鄧超這七尺男兒斜靠在教室牆上,依依不捨的樣子,真是讓人忍俊不禁。入園焦慮,從來都是雙方面的,除了孩子的不適應,家長也常常表示擔憂。我從前在幼稚園工作時,每年此時,幼稚園都會上演一部部現實版的 「人間離別」百態劇。為了安撫自家孩子,眾家長使出吃奶的力氣:《正面管教》的作者簡·尼爾森說:孩子的感知能力很強,但解讀能力卻很差。面對家長的焦慮和依依不捨,孩子只會更加鬱鬱寡歡、惶惶不安。閨蜜家孩子就是這樣,上幼稚園哭了三年。閨蜜是特別焦慮的人,總擔心孩子不能適應,孩子條件反射一般,到幼稚園後就哭。 到後來孩子自己都不知道為什麼哭。心理學家稱: 這是孩子用哭來配合媽媽的焦慮。潛臺詞是 「好吧,媽媽,我離不開你」 ,以此來滿足媽媽的內心需求。上幼稚園本是孩子長大的過程,其實需要成長的,不只是孩子,還有父母。允許孩子宣洩情緒面對孩子入園哭鬧,很多父母一則安慰,二則物質誘惑,三則大聲呵斥。一而再,再而三,孩子依然哭鬧,父母終無計可施。孩子上火,家長也焦慮。入園焦慮,每個孩子表現都不同,但無論輕重,激烈與內斂,孩子的情緒表達,都應被接納。心理學家認為: 接納是一個生命對另一個生命的滋養,當一個人被滋養過後,會體驗到愛的流動,這是修復哀傷的能力。女兒的幼稚園老師,常常對那些早晨入園情緒不佳的孩子說:這樣的安慰,往往有著非常神奇的效果,孩子們被允許表達心情,反倒更容易克服不良情緒,回歸到集體中。孩子用哭、獨處等方式宣洩入園焦慮後,還能減少生病幾率。允許孩子有緩衝,允許他們宣洩情緒,是對孩子最好的接納,這種滋養,勝過一切語言撫慰。

轉載請註明來源:今天頭條