月底學測放榜,幾家歡樂幾家愁。親戚小孩中不乏考生,落點分析、選校策略、輔導諮詢,為了填好六個志願欄位,全家好像打仗一樣戰戰兢兢、深怕高估或低就,或恐一失足成千古恨,前面一年、兩年或三年的努力功虧一簣。隔岸看著憂愁的考生、焦慮的家長及各界七嘴八舌的關心及建議,突然覺得對於選擇,為何如此茫然、這麼辛苦?

我目前就讀的芬蘭大學裡有個 Friendship Family 專案,

提供國際學生認識當地生活及文化的機會:

學校根據申請者的資料進行安排,

不同於傳統的 Host Family,

彼此的關係是朋友,

家庭不負責生活起居及住宿,

學校也僅扮演橋梁的角色,

後續的相處由雙方自行討論規劃。

我的家庭是由一對年輕的夫妻

及十歲小哥哥和五歲的妹妹組成。

芬蘭的生活相當有意思,

其中令我覺得頗新鮮的是這對忙碌的小兄妹:

第一次見面時哥哥缺席,

因為他去朋友家過夜,

之後我陸續參加妹妹的足球賽及泳池生日派對等活動。

聽媽媽說,小孩們平常都很忙,

放學後都有自己的嗜好:

妹妹從四歲開始上 Capoeira 課(註1)、

參加足球隊,

哥哥則持續上創意寫作課、學西班牙文、

偶爾打棒球。

假日的時候,小朋友的忙碌程度甚至更甚父母,

有一次我跟媽媽約喝咖啡,

因為兩個小孩分別去參加不同朋友的生日派對。

而這些課程及活動,

全都是孩子們自己評估、

爭取後所安排的活動,

父母全然支持並尊重。

一個幼稚園中班、

一個中年級小學生能夠自己張羅這些,

我感到不可思議。

芬蘭的朋友們說,

他們很多人高中畢業後 並不急著進入下一個階段,

有的去旅行、有的選擇打工,

先看看這個世界,再決定下一步往哪裡去。

我在芬蘭認識的朋友當中,

高中畢業後一個去澳洲當 AuPair(註2)一年、

一個去法國的青年旅舍打工一年、

一個去蘇格蘭念大學、一個準備結婚。

我好奇這些決定是怎麼產生的,

他們雲淡風輕地說,

「想清楚、考慮好、想去、就去了」。

是阿,多麼單純扼要,

他們就駛著人生往各個方向出發。

但若他們不是從小習慣為自己安排決定,

面臨這些人生關口時能如此穩定果決嗎?

選擇也需要練習,

小至穿什麼、大至人生的方向:

服飾穿搭的技巧是越練越熟悉,

就算滑稽、或不夠保暖,

對於學生都無傷大雅;

學校科系選了覺得不合適,

可以轉學、轉系,或者輔系等。

失敗了,又何妨?

如果把這些練習機會都抽離了,

如何能期望時間到了就自動學會呢?

犯些小錯、跌倒幾次,

人生不會因此毀了,反而更深刻紮實。

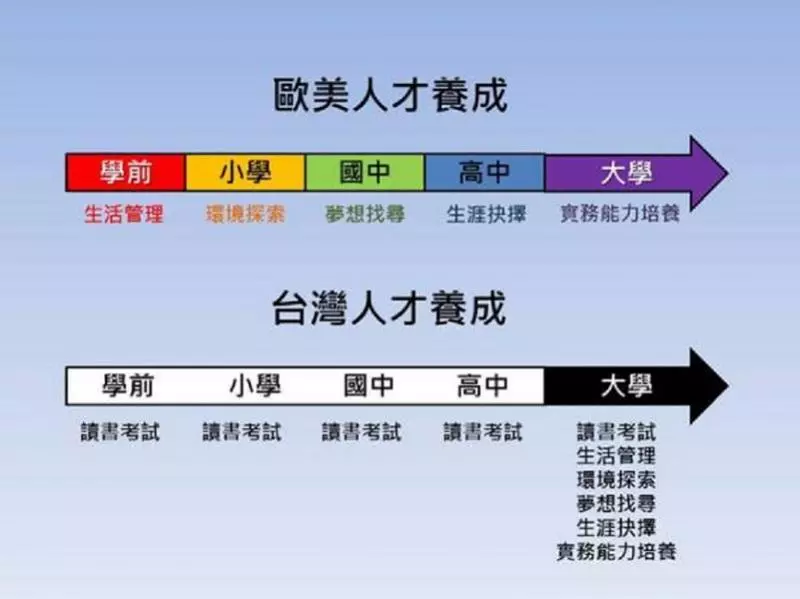

之前在網路上看過一張

比較歐美及台灣人才養成的圖表:

歐美的學生從學前到大學,

分階段地學習生活管理、環境探索、

夢想找尋、生涯抉擇及實務能力培養,

而台灣的學生從學前到高中都是讀書考試、

大學階段則除了讀書考試,

需要一次消化上述所有能力養成。

我不禁聯想,高中生學測後如此迷惘,

是不是也因為如此?

從小讀的學校、才藝班、補習班,

都是安排好的,直到大學時,

突然面對很多的選擇並必須決定。

對於一路跟著走的孩子而言,

豈能不措手不及?

大學畢業前夕,面臨更大的出社會抉擇,

這時社會突然嚴厲了起來,

草莓族、水蜜桃族、沒有想法、沒有計畫......等,

一個個指責往他們頭上套,

於是「畢業等於失業」的危言聳聽在學生們中流傳,

有些人或者延畢、或者讀研究所,能緩則緩。

當然,有理想有抱負、有好的發展的年輕人也很多,

然若教育的目的是讓人適性發展、過更好的生活,

我們不能假裝看不到這樣的狀況。

如果相信,就放心讓他為自己決定、 肯定他的評斷及嘗試;

如果放不下心,

月底學測放榜,幾家歡樂幾家愁。親戚小孩中不乏考生,落點分析、選校策略、輔導諮詢,為了填好六個志願欄位,全家好像打仗一樣戰戰兢兢、深怕高估或低就,或恐一失足成千古恨,前面一年、兩年或三年的努力功虧一簣。隔岸看著憂愁的考生、焦慮的家長及各界七嘴八舌的關心及建議,突然覺得對於選擇,為何如此茫然、這麼辛苦?

我目前就讀的芬蘭大學裡有個 Friendship Family 專案,

提供國際學生認識當地生活及文化的機會:

學校根據申請者的資料進行安排,

不同於傳統的 Host Family,

彼此的關係是朋友,

家庭不負責生活起居及住宿,

學校也僅扮演橋梁的角色,

後續的相處由雙方自行討論規劃。

我的家庭是由一對年輕的夫妻

及十歲小哥哥和五歲的妹妹組成。

芬蘭的生活相當有意思,

其中令我覺得頗新鮮的是這對忙碌的小兄妹:

第一次見面時哥哥缺席,

因為他去朋友家過夜,

之後我陸續參加妹妹的足球賽及泳池生日派對等活動。

聽媽媽說,小孩們平常都很忙,

放學後都有自己的嗜好:

妹妹從四歲開始上 Capoeira 課(註1)、

參加足球隊,

哥哥則持續上創意寫作課、學西班牙文、

偶爾打棒球。

假日的時候,小朋友的忙碌程度甚至更甚父母,

有一次我跟媽媽約喝咖啡,

因為兩個小孩分別去參加不同朋友的生日派對。

而這些課程及活動,

全都是孩子們自己評估、

爭取後所安排的活動,

父母全然支持並尊重。

一個幼稚園中班、

一個中年級小學生能夠自己張羅這些,

我感到不可思議。

芬蘭的朋友們說,

他們很多人高中畢業後 並不急著進入下一個階段,

有的去旅行、有的選擇打工,

先看看這個世界,再決定下一步往哪裡去。

我在芬蘭認識的朋友當中,

高中畢業後一個去澳洲當 AuPair(註2)一年、

一個去法國的青年旅舍打工一年、

一個去蘇格蘭念大學、一個準備結婚。

我好奇這些決定是怎麼產生的,

他們雲淡風輕地說,

「想清楚、考慮好、想去、就去了」。

是阿,多麼單純扼要,

他們就駛著人生往各個方向出發。

但若他們不是從小習慣為自己安排決定,

面臨這些人生關口時能如此穩定果決嗎?

選擇也需要練習,

小至穿什麼、大至人生的方向:

服飾穿搭的技巧是越練越熟悉,

就算滑稽、或不夠保暖,

對於學生都無傷大雅;

學校科系選了覺得不合適,

可以轉學、轉系,或者輔系等。

失敗了,又何妨?

如果把這些練習機會都抽離了,

如何能期望時間到了就自動學會呢?

犯些小錯、跌倒幾次,

人生不會因此毀了,反而更深刻紮實。

之前在網路上看過一張

比較歐美及台灣人才養成的圖表:

歐美的學生從學前到大學,

分階段地學習生活管理、環境探索、

夢想找尋、生涯抉擇及實務能力培養,

而台灣的學生從學前到高中都是讀書考試、

大學階段則除了讀書考試,

需要一次消化上述所有能力養成。

我不禁聯想,高中生學測後如此迷惘,

是不是也因為如此?

從小讀的學校、才藝班、補習班,

都是安排好的,直到大學時,

突然面對很多的選擇並必須決定。

對於一路跟著走的孩子而言,

豈能不措手不及?

大學畢業前夕,面臨更大的出社會抉擇,

這時社會突然嚴厲了起來,

草莓族、水蜜桃族、沒有想法、沒有計畫......等,

一個個指責往他們頭上套,

於是「畢業等於失業」的危言聳聽在學生們中流傳,

有些人或者延畢、或者讀研究所,能緩則緩。

當然,有理想有抱負、有好的發展的年輕人也很多,

然若教育的目的是讓人適性發展、過更好的生活,

我們不能假裝看不到這樣的狀況。

如果相信,就放心讓他為自己決定、 肯定他的評斷及嘗試;

如果放不下心,

更應該放手讓他開始練習為自己選擇承擔。

選擇需要練習、挫折需要熟悉,

不要剝奪孩子抉擇的機會,

因為他的人生,終究是他要自己負責。

芬蘭教育作為西方教育的典範,為什麼能一直領跑全世界,保持世界第一,這恐怕是全世界的父母都想知道的秘密。當然,中國和芬蘭國情不同,也許芬蘭學校對中國的孩子來說是可望而不可即的。可是,芬蘭的父母對孩子的教育方法仍然能給我們中國父母帶來一些啟示。

1. 尊重小孩的興趣愛好

芬蘭父母給小孩報的興趣班,絲毫不比中國小孩的少。但與中國父母不同的是,芬蘭父母沒有「證書」需求,他們更加看重的是小孩能玩的開心,找到興趣。芬蘭的父母給孩子報興趣班的目的,都是希望他們能有更多的選擇,讓孩子接觸更多的東西,找到自己真正喜歡並願意花時間去琢磨的東西。

2. 電子產品不是洪水猛獸

芬蘭的首都赫爾辛基被稱為「遊戲之都」,曾經風靡全球的《憤怒的小鳥》就是起源於這裡。但是芬蘭的孩子卻少有沉迷遊戲的。在芬蘭的父母們看來,電子產品是生活中必不可少的重要工具,與其完全制止孩子使用,不如在自己的監管下,幫助孩子甄選出高品質的遊戲和產品,規定每天上網的時間。只要管理得當,小孩不僅不會沉迷網路,還能養成良好的上網習慣。

3. 戶外運動

芬蘭是一個非常重視運動的國家,無論是烈日炎炎,還是颳風下雨,芬蘭的孩子一年四季都要進行戶外運動。在芬蘭的父母們看來,小孩要親身去體驗大自然的變化,用身體去瞭解環境,偶爾的磕碰導致的小傷也是小孩成長的一部分。

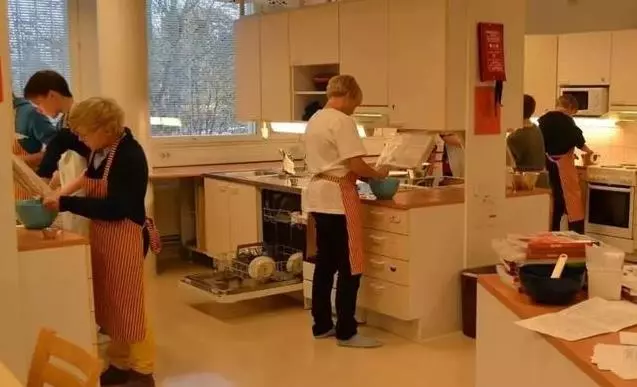

4. 做家務

芬蘭人從小就引導孩子做家務,甚至做飯會成為學校的必修課程。孩子們不僅要學會做飯、清洗廚具,還要參與到家庭的日常生活中,學習如何分配金錢去購買生活用品。小孩子從小就要學會照顧自己,分擔家務,不能只會讀書,更要學會如何生活。

5. 講禮貌

芬蘭人十分看重人人平等,芬蘭父母進入小孩的房間要敲門經過小孩同意才可以,小孩向父母要東西也要經過父母的同意,要說謝謝。芬蘭人認為,講禮貌要做到人人平等,不侵犯別人的利益,而芬蘭的父母,也正是從生活中的一件件小事,以身作則地去教導孩子的。

最後,希望各位父母能有所收穫,找到適合自己孩子的教育方式。

今天的內容就分享到這裡,希望能夠幫助到大家。

如果覺得我們不錯;請關注、點贊、收藏我們專頁【媽咪想知道的事】,分享給更多的朋友!

轉載請註明來源:今天頭條