說到壽司,你首先想到的肯定都是這樣的。

說到壽司匠人,你想到的或許是「壽司之神」,以匠人之魂將魚料與米飯完美結合,用雙手優雅地握出一顆顆美輪美奐的壽司。

「壽司之神」小野二郎

以上這些,被統稱為「握壽司」。現如今,握壽司是壽司界的主流,並且作為日本料理的代表而為世人所知,風靡全球。

然而,握壽司遠不是壽司世界的全部。絕大多數壽司品種,都不是用手捏出來的。在壽司的漫長歷史中,握壽司是極晚出現的品種,真正成為主流僅有不足百年歷史。

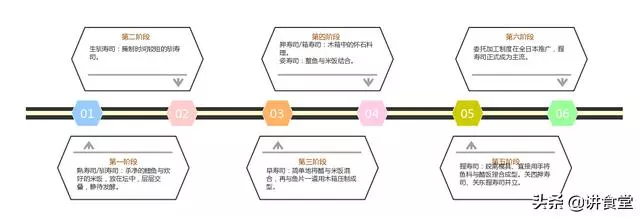

讓我們回到最初,來追溯壽司的進化史,走近那些「不用手捏的壽司」。壽司的總體發展沿革,大致依照這個順序:

最古老的壽司:熟壽司

壽司並非原生的日本飲食形態,一般認為它源自中國或東南亞。日語漢字中將壽司寫作「鮨」,其漢語含義可參見《爾雅·釋器》:「肉謂之羹,魚謂之鮨」,也就是剁碎後熬制的魚肉醬。

漢語中最符合壽司含義的字是「鮓」,北魏《齊民要術》中詳細地記錄下了「魚鮓」的做法,僅截取其中關鍵處:

「炊秔(粳)米飯為糝,飯宜剛,不宜弱……布魚與瓮子中,一行魚,一行糝,以滿為限……以竹篛交橫帖上,八重乃止……赤漿出,傾卻;白漿出,味酸,便熟。」

大致而言,是用殺凈的鯉魚與炊好的米飯,放在壇中,層層交疊,靜待發酵成酸味的「鮓」。這種用米飯發酵產生的乳酸來保鮮及調味的腌魚,如今中國已找不到,在日本卻流傳了下來。

熟壽司

日本將這種原始的腌制魚稱為「熟壽司」或「馴壽司」,由於常以琵琶湖的鯽魚(鮒)製作,故又稱「鮒壽司」,是如今所有壽司的雛形。食用時丟棄米飯,僅取魚肉食用,由於發酵後會產生濃重的刺鼻氣味,是生人莫近的「黑暗料理」……

無論是中國的「魚鮓」還是日本的「熟壽司」,目的都是利用乳酸來保存食材。而隨著運輸與保鮮技術的發展,人們得以吃到更新鮮的魚貨,發酵米飯的主要目的變成了提取酸味來調味,出現了腌制時間較短的「生馴壽司」。

最精美的壽司:押壽司

一個革命性的創舉,是醋的發明。人們不再需要通過發酵米飯來添加酸味,而是簡單地將醋與米飯混合,再與魚片一道用木箱壓製成型。發展至此,「醋飯+魚料」的經典組合終於確定下來,可說是最早的壽司,因此被稱作「早壽司」。

押壽司

早壽司經過一定的發展,便演變成了「押壽司」或「箱壽司」,為在「箱」中「押」製成型之意。押壽司的所有食材,一裝入盒內便無法更改,因此事先需經過嚴謹的調理,工序極其考究複雜,有「木箱中的懷石料理」之稱。在很長的時間裡,押壽司都是最正統的壽司做法。

鯖姿壽司

早壽司的另一發展方向,是將整魚與米飯結合成「姿壽司」,「姿」指整條魚入饌。之後殊途同歸,姿壽司逐漸開始採用模具來定型。此外還有將整條魚與飯糰卷製成棒狀的做法,稱為「棒壽司」。

押壽司以大阪為中心,姿壽司則更流行於拿不到新鮮魚貨的京都,常採用昆布漬或醋漬的方法來起到保鮮的作用。魚料選擇上,一般選用青花魚(鯖)、鯛魚、狼牙鱔(鱧)等代表性的京都魚類。

壽司界的屌絲逆襲:握壽司

戰國時代結束後,日本的政治文化隨德川幕府一同遷至江戶(今東京),開啟了江戶時代。相比古樸保守的京都,江戶城有大批新湧入的武士與商人,生活節奏更快,路邊出現大量快餐式的攤販。如今,「立食」文化依然在日本盛行。

握壽司

在此背景下,壽司、天麩羅、蕎麥麵等適合立食的食物成為了江戶飲食的代表。為了提高製作速度,脫離模具、直接用手將魚料與醋飯捏合成型的「握壽司」應運而生,據說首創者是兩國的華屋與兵衛,被視作江戶前壽司的祖師爺。

可以說,握壽司本是由於押壽司製作起來太過繁瑣,而「投機取巧」的一種簡化版本;卻由於能在兩手翻飛間便將壽司捏製成型,且姿勢又像忍者的「結印」手勢,具有很強的表演性,而意外地大受歡迎。當時的書籍甚至有「會妖術的人做出的壽司」的說法。

縱然握壽司在江戶風靡,仍無法打破押壽司為主流的觀念,形成了「關西押壽司、關東握壽司」的並立格局。徹底打破這一局面的,是二戰後推行的「委託加工制度」。

日本戰敗後,經濟蕭條,無人從事生產,食物需實行定額配給制。在此形勢下,推出了「委託加工制度」:百姓可自帶米飯到指定加工所,付費將米飯加工為壽司。由於首先在東京推行,自然做成握壽司;隨著該制度在全國推廣,握壽司正式成為主流。

自此,握壽司正式成為日本飲食的首席代表,鑽研壽司技術的匠人也如璀璨星辰般迸發。時至今日,再也不會有人像在江戶時代那般,把握壽司視為歪門邪道或窮人食物了。

壽司的異類:散壽司

而伴隨這條主線,還衍生出不少變體。最有代表性的,就是「散壽司」。常有人問:「散壽司和丼飯有什麼區別?」——既然是壽司,最核心的就是醋飯,只有用醋飯做才能叫散壽司,用白飯的只能叫丼。

顧名思義,散壽司是將繽紛的食材「散落」在醋飯上,不整合成型的狀態。雖不像押壽司或握壽司那般,因魚料與醋飯緊密結合而產生「1+1>2」的效果;散壽司卻以其製作簡單、食用起來更輕鬆多變,而廣受歡迎。

江戶前散壽司

根據配料的區別,散壽司有很多品種,不過最主流的還是關東式的「江戶前散壽司」與關西式的「五目散壽司」。東京灣盛產魚貨,東京的壽司店可以隨意取用最新鮮的魚料,點綴在壽司飯上,豪華絢爛,是最奢侈的享受。

五目散壽司

而在離海較遠的京都,則會用香菇、干瓢、蓮藕、嫩薑等各色山菜,結合星鰻、雞蛋等,分別經過精心的調理,做成散壽司。這種「五目散壽司」,是日本過女兒節時的傳統節慶食品。

蒸壽司

在寒冷的冬季,不少關西壽司店會推出蒸製的散壽司,做成溫暖熱乎的「蒸壽司」。選用的食材,通常包括雞蛋、干瓢、豌豆、星鰻、蝦、墨魚等,即使在自家亦能製作。

被神明庇護的壽司:稻荷壽司

稻荷神社

在日本,稻荷大神是保佑五穀豐登的神明,傳說狐狸是他的使者。在京都的伏見稻荷大社,到處都是狐狸神像,也有售賣不少狐狸型的紀念品。

傳統上,會用油豆腐皮來祭祀稻荷神,因此用到油炸豆腐的料理便被冠以「稻荷」或「狐」的稱謂:例如豆皮壽司被稱作「稻荷壽司」或「狐壽司」,加油豆皮的烏冬面或蕎麥麵則成為「狐面」——順帶一提,「狸面」是加了天麩羅油渣的面。

稻荷壽司

稻荷壽司,既是用燉煮入味的油豆腐皮代替魚料製作的壽司。為了體現與狐狸的關聯,包覆醋飯的油豆皮常做成三角狀,模擬狐狸的耳朵。

壽司的真正王者:卷壽司

雖有「關西押壽司,關東握壽司」之說,真正統治世界的,卻是卷壽司。從高級店鋪到外賣攤檔,再到家庭廚房;從關東到關西,甚至去到歐美,都能找到卷壽司的蹤影。

干瓢卷

卷壽司的普及,或許歸功於卷壽司既不需要握壽司的高超技術,也不需要押壽司的專用模具,只要一條竹簾便能搞定,甚至用保鮮膜都能做。同時,卷狀構造能把多種食材集中起來,適合喜歡創新的人群,尤其老美最愛卷壽司。

惠方卷

根據尺寸,卷壽司大致可分為粗大的「太卷」和纖細的「細卷」,此外還有「手卷」、「軍艦卷」、「里卷」等變體,或根據所包食材分為「干瓢卷」、「鐵火卷」、「河童卷」、「惠方卷」乃至「加州卷」等等。

最後,介紹兩家我們此次京都之行里找到的優秀壽司店家。在這裡,你可以體驗到與握壽司截然不同的關西壽司世界。

いづう

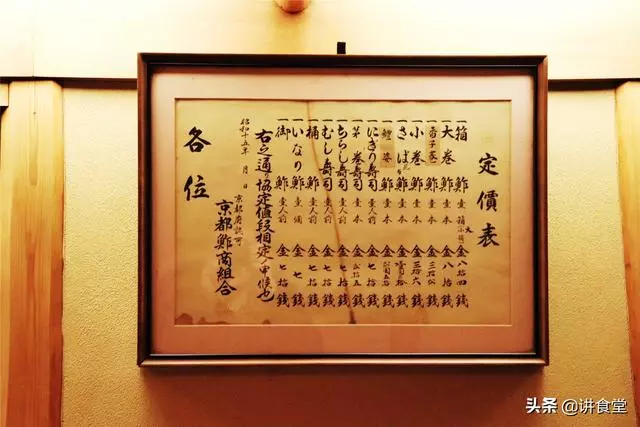

「いづう」創立於天明元年(1781年),是京都最老牌、也被認為品質最高的鯖壽司店。

如上文所說,壽司成型的契機是「醋飯+魚料」,缺一不可。可以說,比起將魚與飯統合成型的技巧,能否將「魚、飯、醋」三者有機結合,才是壽司的靈魂。

從這個角度來說,魚貨品質更多是採購之功,而腌漬才最能體現壽司匠人的水準。在沒有鮮活海產的京都,腌漬技術顯得尤為重要,既提升了魚的美味,同時與醋飯的風味完美融合,如太極般詮釋了「對立與統一」的含義。

「いづう」的其它壽司同樣品質不俗。押壽司包括玉子燒、煮車蝦、木芽鯛魚,醋飯中夾入海苔調味,不僅外觀工整精緻,風味亦優雅絕倫。太卷壽司重點突出海苔的香氣,以及香菇與玉子燒的甘甜,是非常古早的味道。

蒸壽司是本日最佳。採用雞蛋、干瓢、豌豆、星鰻,品種不算豐富,但品質實在出色!尤其是細如髮絲的雞蛋絲,乾爽蓬鬆,有濃郁芳醇的雞蛋甘甜。溫暖的蒸飯也很令人陶醉,即使燙到很難入口,卻根本停不下來。

最後,務必上一下「いづう」的廁所,外邊的小庭院非常有日式風情。專程到廁所去拍照,也是醉了……

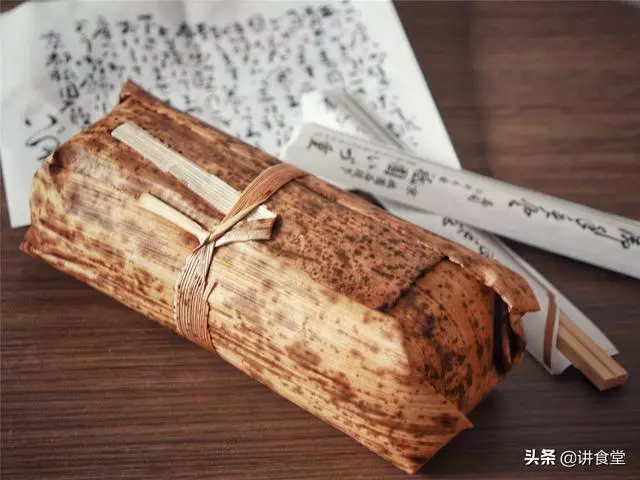

いづ重

創立於1868年的「いづ重鯖姿壽司」毗鄰八坂神社,深受當地人喜愛,經常大排長龍。店面極小,堂吃座位很少,可以選擇外賣回家,品質不會有差。外包裝採用傳統的箬葉,既風雅古樸,又有抗菌保鮮的效果。

如店名所示,「いづ重」主打鯖姿壽司,品質不在「いづう」之下。根據青花魚等級不同,價格也有較大差異。應季的青花魚油潤肥美,經昆布腌漬後鮮味進一步提升。

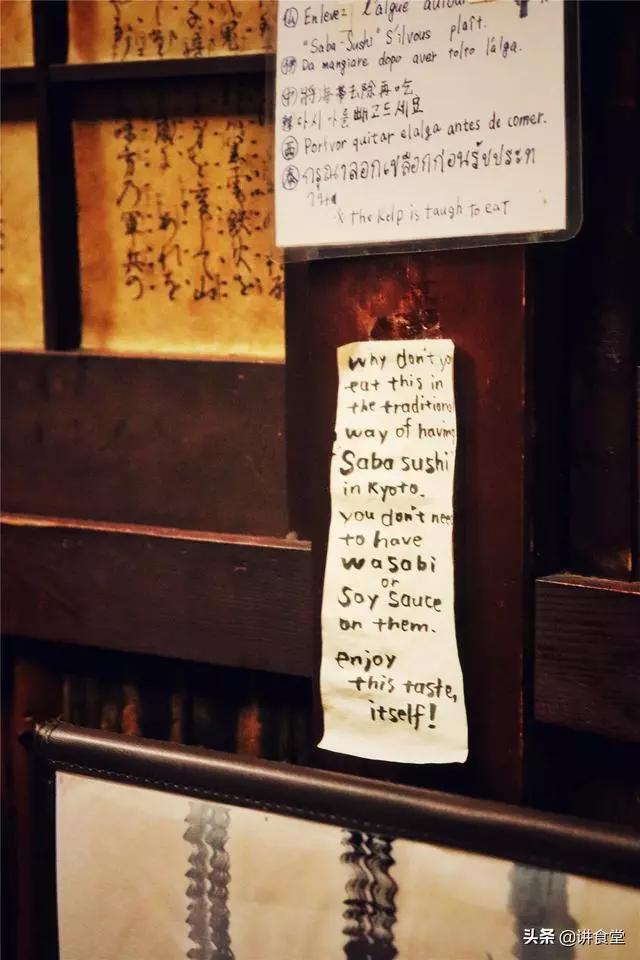

大眾點評上關於關西壽司店,時常評價不高。關西壽司腌漬較重,吃不慣很正常;但有些差評卻令人啼笑皆非:「外邊的昆布太硬咬不動」、「居然沒有配醬油和山葵」……

或許是此類的質疑太多,店家直接在牆上貼了張告示,用7種語言提醒遊客去掉昆布再吃,以及這裡的壽司無需配醬油和山葵吃。

心疼商家,心好累……不過老實說,我來京都前,也不知道該不該連著昆布吃,畢竟從小都愛吃海帶啊!

除了鯖姿壽司,「いづ重」亦製作押壽司,以及應季推出包含雞蛋、干瓢、豌豆、星鰻、蝦、墨魚的蒸壽司,相當豐盛。個人認為品質稍遜於「いづう」,但相應地價格也更實惠一些。

轉載請註明來源:今天頭條