在一些影視作品或文學作品中,常聽到一句話,說『此人印堂發黑,恐命不久矣!』

以前覺得是編的故事,工作久了,發現這是有一定科學依據的。

醫生有時候也會看相

工作關係常見到一些慢性肝病及慢性腎病的患者,這些患者面色晦暗,想想若不是有現代醫學的透析和各種診療手段,恐用不了多久就突然口吐鮮血(食管靜脈曲張破裂出血)而亡。

所以,相面還是有一定科學依據的。

非本病例,手部黑斑

今天要講的故事主角仍是一個年輕小伙子,年方24歲,在外打工,因腹痛在做胃腸鏡檢查。而且詢問病史發現之前做過胃腸鏡,有息肉,具體情況也表述不清。

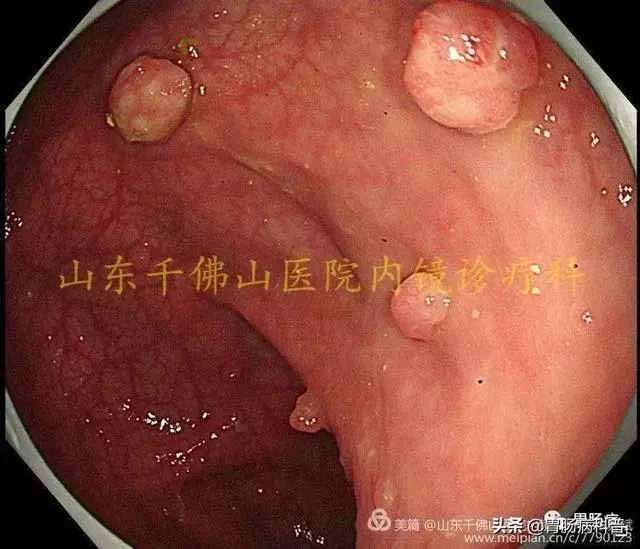

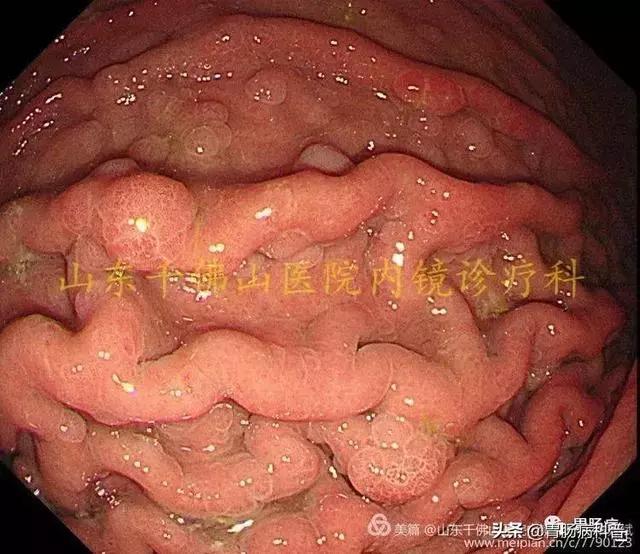

待進鏡至胃腔一看,Oh,My God!

這麼多息肉,胃體廣泛分布直徑約0.2~0.6息肉,大小不等,表面色紅。進鏡至十二指腸一看,同樣散在多枚大小不等息肉。

憑經驗,這不是普通的息肉,這是個有故事的人。

密密麻麻

儘管術前已經溝通好有息肉就切(無痛胃腸鏡檢查),但我想還是做完腸鏡之後-------必要時還得做小腸鏡--------綜合評估完再做決定。然後,開始了腸鏡之旅。

大小不一

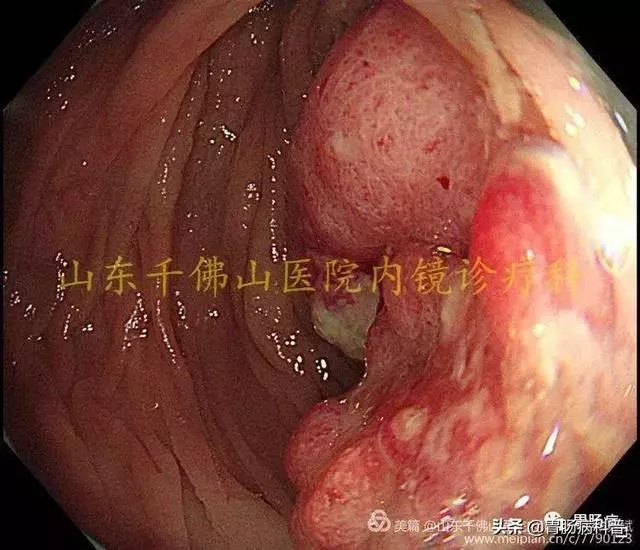

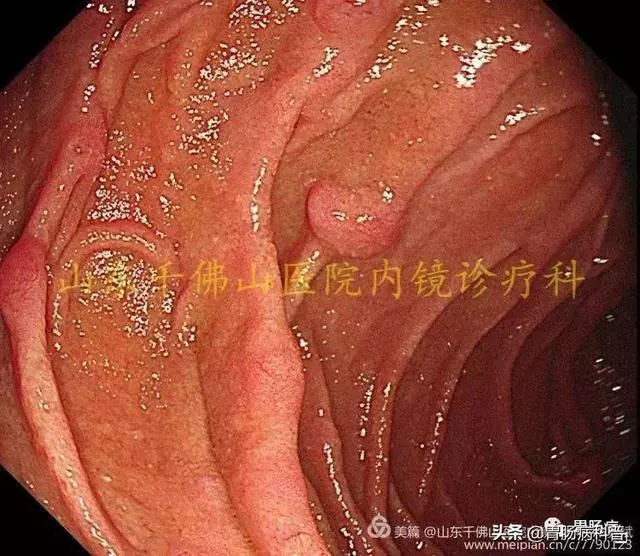

果不其然,結腸多發息肉,大小不等,廣泛分布,當然,還沒有到成百上千的地步,息肉間還可以見到較大面積的正常黏膜。息肉色紅,散在白點,血管網顯示不清,有的成分葉狀。

千姿百態

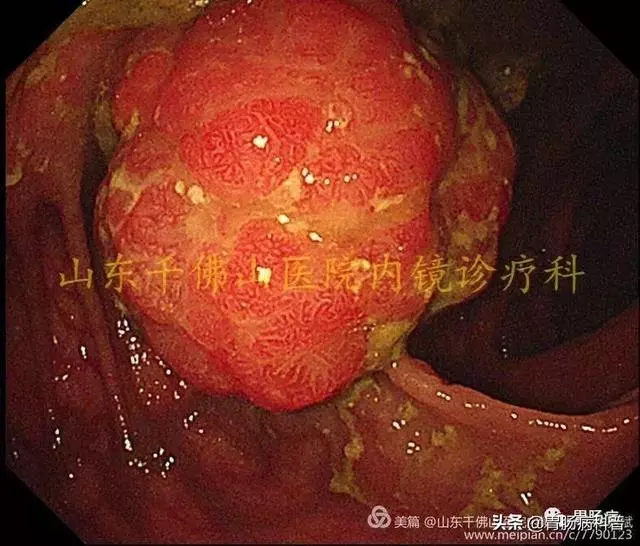

然而,進鏡至降結腸即見到較大腫塊,環周生長,管腔狹窄,普通腸鏡(外徑13.2mm)無法通過。然後更換腸鏡,換用較細的腸鏡(外徑10.5mm)勉強通過。

可能已經變壞

到達迴腸末端,見黏膜廣泛分布大小不等息肉樣隆起,部分表面充血,本想多進鏡觀察一段,無奈鏡子較軟,下段又較固定(腫瘤部位),只能打道回府,退鏡觀察。

形態各異

右半結腸息肉數量不算多,但個個個頭大,多帶蒂(長脖子)。當然,這些當時也不用切,切了也拿不出來。

只能到此一游。

後來在狹窄部位取了幾塊活檢,送病理組織學檢查,就結束了。

剛開始想的做膠囊內鏡或小腸鏡現在也猶豫了,膠囊怕嵌頓,小腸鏡怕外套管過不去。

這個已經癌變

到目前為止,我們知道這不是普通的息肉,肯定是某一個綜合徵。那就順便給他查查體吧。

仔細一看,嘴唇明顯黑斑,手指指端沒有。

非本病例,嘴唇黑斑

向陪同來檢查的親戚詢問病史,果然打小就有嘴唇發黑,他父親也有,而且,小時候曾因腹痛切過一段腸子,具體情況陪人也不是很清楚。

我猜測可能是小時候出現過腸套疊,做過手術治療。可以確診這就是黑斑息肉綜合徵,也叫P-J(兩個外國人名字首字母縮寫)綜合徵,一種基因突變引起的常染色體顯性遺傳病。

數不勝數

我感嘆我的後知後覺,對於一個經驗豐富的醫生,詳細的問診,仔細的查體,看看就診者的嘴唇,或者看看手指、腳趾就能確診,而現在我們太依賴於各種檢查。

這是一個典型黑斑息肉綜合徵case,有嘴唇黑斑,全消化道多發息肉,以錯構瘤性息肉為主,局部惡變(活檢病理證實為低分化腺癌),有家族史。

該病的息肉於0~9歲形成,10~30歲發病,好在發病率很低。主要表現為皮膚黏膜色素沉著(以口唇、手、腳黏膜黑斑常見)和胃腸道多發息肉。

非本病例,腳部黑斑

以前認為該病的胃腸道息肉屬錯構瘤,不是癌前病變,不存在惡變可能;

但目前大量研究表明,黑斑息肉綜合徵患者為典型的惡性腫瘤高發人群,腫瘤發病率約為23%,常見腫瘤發病率高低排序依次為結直腸癌、胃癌、小腸癌、宮頸癌和卵巢癌、骨肉瘤、胰頭癌、膽管癌、乳腺癌、肺癌等。

發病年齡較輕,平均32.2歲,腫瘤分化程度低,患者預後差。

因此,臨床醫生應足夠重視該病,對胃腸道息肉進行密切隨診及治療,儘早發現腸道內及腸道外惡性腫瘤,儘早干預,改善患者預後。

關於治療,包括外科手術和內鏡下息肉切除,有報道說部分藥物可以控制息肉的生長,但還有待更大量數據證實。

該患者後來行全結腸切除。

相傳,牛頓晚年也開始相信神的存在。

但,我卻想起一首歌:三分天註定,七分靠打拚,愛拼才會贏!

某些疾病雖然怪出身不好,但命由天定,也在人為,及時篩查,早發現,早干預,也能改變命運。

除註明外,其餘圖片均來自真實病例。

本文作者:山東省千佛山醫院內鏡診療中心 張秀斌

文章來源: https://www.twgreatdaily.com/cat57/node2094198轉載請註明來源:今天頭條