來源:南方日報

脖子上長了疙瘩,

廣東人大多數喜歡自行煲涼茶「下火」。

但是,也有可能出現這樣一種情況:

最後火沒有「下」,

反倒是延誤了病情,

真的是自己搬起石頭砸自己的腳。

因為,

這個疙瘩很有可能就是鼻咽癌發出的警報!

農曆新年的前幾天,一位中年男帶著愛人,手裡拉一個兩歲左右的小男孩進到醫院。

「醫生,我這幾天忙辦年貨,上火了。」

中年男一進來就重重地落在椅子上,「脖子起了一個疙瘩,喝了涼茶也不見好。」男子一邊說,一邊用手摸著右側頸上深部的腫塊,一邊拉著醫生的手去觸摸,生怕醫生弄錯了。

「45歲,頸部無痛性包塊,廣東鼻咽癌好發區患者……」這些信息提醒了醫生。

「家裡有人有過腫瘤病病史嗎?」

「我爺爺十年前鼻咽癌離世。」中年男似乎意識到了一些緊張的氣氛,「你不會懷疑我患上鼻咽癌吧!」

「排除診斷是很有必要的。」醫生提出了醫學專業建議。

「都說我是上火了的!」中年男似乎被激怒了,「還做什麼鼻咽活檢?簡直是沒事找事做!」

「你可以不接受醫囑,但是你必須在病曆本上簽字表示知情理解。」原則問題不容置疑。

「聽醫生的意見吧!」同行來的女人發話了。

3天後病理檢查結果得以證實:未分化鱗狀上皮癌。

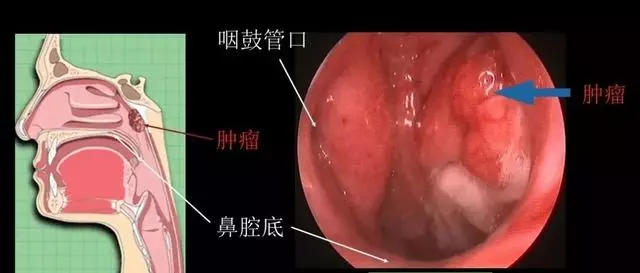

鼻咽癌是生長在咽腔頂部和側壁的一種惡性腫瘤,臨床上表現多種多樣,比如回吸血痰、耳鳴、頭痛以及復視等等——

早期很難「露出馬腳」,自己摸不著別人也看不見。

中晚期有淋巴結轉移,很多患者都是出現頸部淋巴結轉移之後,淋巴結腫大才前來就診。這個時候已經屬於中期病程了。

它雖不是什麼高發癌症,但卻又特別青睞廣東人。在廣東,每10萬人就有11個鼻咽癌患者,鼻咽癌發病人數占全國的60%,世界醫學界都叫它「廣東癌」。

鼻咽癌的高發人群是40-50歲人群。但是近年來,它的魔爪伸向了更年輕的群體。

深圳市人民醫院耳鼻喉科統計數據,2018年接診了100多例鼻咽癌患者,平均每3天就確診一例,最小的患者只有7歲!

01

鼻涕中帶血

回吸性涕血,表現為鼻涕中帶血,或表現為從口中往回吸帶出血的鼻涕,通常發生於早晨起床後。

02

耳朵聽力下降

單側耳朵發悶,這是由於鼻咽癌堵塞了鼻腔側壁內通向中耳的咽鼓管,因此會造成病人患側的耳朵聽力下降,耳朵出現悶堵,有像灌水一樣的感覺。

03

頸部淋巴結腫大

不痛不癢,持續增大,說明腫瘤細胞已經從鼻咽部擴散到淋巴系統了,需要及時就診。

然而,我們也不能談頸部腫塊色變。對於頸上深部腫塊,可以根據「3個七」規則做初步判斷:

病程七天之內的,大多是炎症所致

七個月的病程,要警惕頸部腫瘤的可能性

七年以上的病程,基本上是先天性疾病

目前,還沒有確切的證據證明鼻咽癌與廣東地區有關,而當你與這4個因素搭邊,可能就是鼻咽癌「高危人群」——

01

遺傳因素

鼻咽癌具有垂直和水平的家族發生傾向。

許多鼻咽癌患者有家族患癌病史;

發病率高的民族,移居他處(或僑居國外),其後裔仍有較高的發病率。

02

EB病毒感染

病毒感染我們很難避免,人群中大概有10%的人感染過EB病毒,但鼻咽癌患者中有約90%的人感染了EB病毒。

如果檢測出EB病毒呈陽性,也先別著急,不代表一定會患鼻咽癌,確診需要在醫生的指導下做纖維鼻咽鏡或鼻咽部平掃MRI/CT等下一步檢查;

如果沒事,咱就別往心裡去,該吃吃該喝喝,但注意一定要定期復檢。

03

水質、土壤、空氣等環境因素

鼻咽癌主要發生於我國南方五省,即廣東、廣西、湖南、福建和江西,占當地頭頸部惡性腫瘤的首位。

東南亞國家也是高發區。

04

鹹魚、腌肉、腌菜等飲食習慣

鹹魚是不少廣東人餐桌上的家常菜,甚至在流行病學調查中,發現廣東省鼻咽癌高發區內的嬰兒,在斷奶後首先接觸的食物中都有鹹魚。

但在2017年國家食藥監總局發布的致癌物清單中,鹹魚被判定為1類致癌物。

其實,廣東人愛吃的鹹魚、腊味、臘腸等腌制食物中含有大量的亞硝酸鹽,長期食用會加速鼻咽癌的進程。

此外,廣東地區及鼻咽癌高發地區農作物(大米)中的鎳元素比其他地區含量高,也是誘發鼻咽癌的重要原因。

01

得了鼻咽癌就沒救了?

早發現、早治療,不要過於沮喪。

鼻咽癌5年生存率已達到80%-90%,就是無瘤生存率也直逼80%,大部分早期患者都能得到治癒,過上正常人的生活。

02

過敏性鼻炎會發展成鼻咽癌?

不會。

換季時節,過敏性鼻炎也開始蠢蠢欲動,如果看到「鼻炎不治會發展成鼻咽癌」的廣告標語,妥妥的都是騙紙!

03

鼻咽癌需不需要做手術?

不需要。

與別的腫瘤不同,鼻咽癌長於顱體,且對放療(X射線)敏感首選放射治療,無需動刀。害怕動刀的朋友們可以放心了。

04

我就是耳鳴,可醫生非要讓我

做「鼻內鏡檢查」,不是浪費錢嗎?

對於耳鼻喉科醫生來說,「鼻內鏡」可謂「第三隻眼」,是診斷疾病、實施手術不可或缺的秘密武器。

耳鼻喉科醫生在鼻內鏡下,高清大屏、一目了然,可以發現很小很細微的病變,確保做到早診斷、早治療,這也大大提高鼻咽癌治療效果。

轉載請註明來源:今天頭條