艾灸治病是用中醫的經絡原理,痛則不通,通則不痛。於是,治病先看是哪一條經絡不通了,就在這條經絡上去關鍵的穴位。

例如,胃病就要在足陽明胃經上取穴,還要根據胃病的症狀還要在相關臟腑所在的經絡上取穴,每一個穴位就是一味中藥,用穴如用藥,君臣佐使,用的得當效果立竿見影。

艾灸治病總集

治療原則:盛則洩之,熱則疾之,寒則留之,下陷則灸之,不盛不虛以經取之。

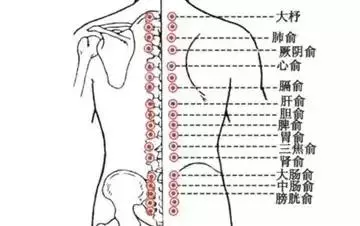

凡病屬虛寒者多取背部俞穴灸之。

凡病實熱者多取四肢穴道灸之。

凡病在上部者,肩髃、曲池、郄門、外關、內關、合谷皆可用。

凡病在下部者,環跳、陽陵泉、太衝、足三里、三陰交皆可用。

預防一切傳染病,灸中脘、關元、足三里,經常灸更佳。

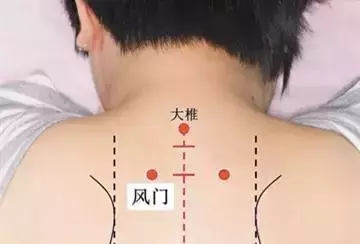

凡病屬全身者,可取大椎、風門、身柱、腎俞、中脘、關元、足三里。

常見病症及雜症

【頭痛】頭維、上星、百會、風池、天柱、風門、合谷、足三里、陽陵泉、太衝、申脈,根據頭痛部位適當選穴。

【偏頭痛】風池、頭維、通天(灸良效)、太陽、列缺、陽陵泉、丘墟,取患側穴。

【發熱】風池、大杼、大椎、曲池、三間、後溪、足三里

【盜汗】百會、肝俞、陰郄穴、後溪。

【嘔吐】身柱、上脘、內關、足三里。

【水腫】腎俞、三焦俞、膀胱俞、中脘、關元、水分、陰陵泉、三陰交。

【便秘】左腹結、天樞、神門、支溝、大腸俞、足三里。

【便血(腸出血)】天樞、溫溜、合谷、大腸俞、秩邊、陽陵泉、承山、梁丘。

【身體虛弱】大椎、中脘、關元、足三里。

呼吸系統疾病

【感冒】風門、大椎、太陽、尺澤、合谷、外關、足三里。專灸風門、足三里可預防流感。

【氣管炎】風門、大杼、身柱、膈俞、腎俞、肺俞、中府、膻中、中脘、尺澤、豐隆。(化膿灸)

【支氣管哮喘】風門、身柱、肺俞、靈臺、脾俞、腎俞、天突、中脘、中府、膻中、尺澤、內關、足三里。三伏天灸大椎穴。

【肺炎】風門、心俞、肺俞、尺澤、孔最、足三里。

循環系統疾病

【高血壓】百會(輕灸)、風池、人迎、肝俞、腎俞、曲池、陽陵泉、足三里、三陰交、太衝、風門。。

【中風預防】

1、風池、天柱、肩井、手三里、神門、陽陵泉、風市、足三里,凡八穴,左右兩側灸,隔2日一次。

2、膝眼灸,灸療時間稍長,建議60分鐘以上。

3、百會、肩井、大椎、曲池、手三里、間使、足三里,七穴同用,雙側灸。

4、足三里、絕骨。

消化系統疾病

【口腔炎】頰車、地倉、下關、曲池、合谷、中脘、脾俞、胃俞、足三里。

【下牙痛】頰車、大迎、下關、溫溜、合谷、三間。

【齒齦痛】手三里、曲池、厥陰俞。

【食管痙攣】膻中、巨闕、中脘、、內關、膈俞、至陽、足三里、內廷。

【急性胃腸炎】中脘、梁門、水分、大腸俞、溫溜、內關、梁丘、足三里。

【慢性胃腸炎】上脘、中脘、梁門、脾俞、偏歷、足三里。

【胃潰瘍】中脘、肝俞、脾俞、胃俞、梁丘、陽陵泉。

【胃酸過多症】中脘、不容、巨闕、膏盲、胃倉、陽陵泉、中封、地機。

【胃痙攣】中脘、梁門、章門、巨闕、肝俞、胃俞、梁丘、足三里、內廷。

【胃擴張】上脘、中脘、氣海、至陽、膈俞、脾俞、胃俞、足三里。

【胃下垂】百會、中脘、大橫、氣海、胃俞、上巨虛、足三里。

【十二指潰瘍】中脘、肝俞、脾俞、胃俞、梁丘、陽陵泉,胃倉、滑肉門。

【腸絞痛】天樞、神闕(膈鹽灸)、氣海、大巨、大腸俞、足三里。

【闌尾炎】下脘、氣海、大巨、大腸俞、溫溜、梁丘、闌尾穴、合谷、上巨虛,急性者宜多灸。

【腸梗阻】中脘、氣海、天樞、命門、大腸俞、腎俞、陽池、足三里。

【膽結石】日月、期門、梁門、至陽、天宗、膽俞、陽陵泉、外丘、丘墟、光明,用右側穴治療。

【膽囊炎】日月、期門、梁門、至陽、天宗、膽俞、陽陵泉、外丘、丘墟、光明,用雙側穴位。

【肝臟疾患】期門、中脘、膈俞、肝俞、膽俞、至陽、陽陵泉、蠡溝、曲泉、外丘、中都、中封、太衝。

【黃疸型肝炎】期門、中脘、膈俞、肝俞、膽俞、至陽、陽陵泉、蠡溝、曲泉、外丘、中都、中封、太衝、脾俞。

【肝功能異常】至陽、膈俞、膽俞、中脘、陽陵泉,灸法有良效。

【食慾缺乏、消化不良】中脘、天樞、脾俞、胃俞、足三里、三陰交。

【細菌性痢疾】氣海、上巨虛、天樞。發熱加合谷、曲池;濕重加陰陵泉。據統計,治癒率90%以上。

可酌情配:梁丘、崑崙、足三里、大腸俞、次髎、大椎。

【結腸炎(慢性腹瀉、雞鳴洩)】中脘、天樞、脾俞、腎俞、大腸俞、足三里。

婦產科疾病

【月經不調】肝俞、腎俞、次髎、關元、歸來、三陰交、太衝,

【痛經】氣海、歸來、命門、次髎、秩邊、中都、地機、三陰交、水泉。

文章來源: https://www.twgreatdaily.com/cat57/node1944647轉載請註明來源:今天頭條