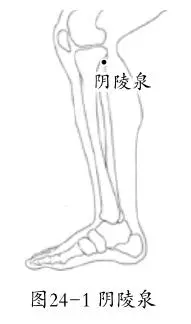

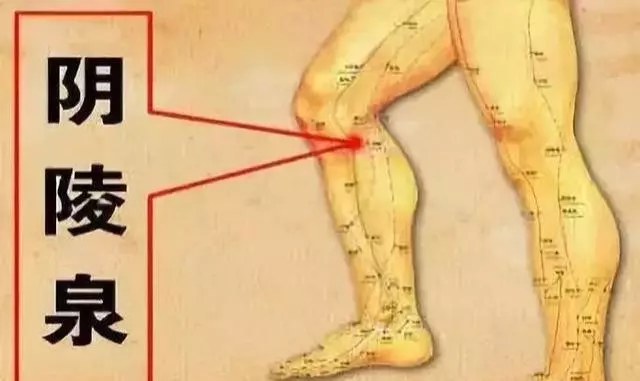

穴名:陰陵泉穴

歸經:足太陰脾經

位置:在小腿內側,當脛骨內側髁後下方凹陷處

穴性:清利濕熱、通利三焦、舒經活絡、滑利關節

主治:1.消化系統病症;2.泌尿、生殖系統病症;3.本經所過肢體病症

膝之內側為"陰",脛骨內側髁高凸如"陵",髁下凹陷似"泉";該穴為足太陰之"合"穴,五行屬水,故名。又名"陰陵"、"陰之陵泉"。

一、定位取法

陰陵泉在小腿內側,當脛骨內側髁下緣凹陷處(圖24-1)。簡易取穴法:用拇指從內踝順著脛骨內側往上推,當拇指端被膝關節內下方高骨(脛骨內側髁)堵住的地方即是。

二、治療作用

穴性:清利濕熱、通利三焦、舒經活絡、滑利關節。

陰陵泉是全身要穴之一,主治範圍:

1.消化系統病症:腹脹,腹痛,不思飲食,嘔吐,泄瀉或痢疾,黃疸肝炎等。

中醫學認為:"濕多成五瀉。"上述諸證,都離不開一個"濕"字。若是寒濕,則瀉下清冷,無臭氣,舌體胖大或有齒印,舌苔白膩;若是濕熱,則瀉下濃稠或夾有膿血,伴有惡臭,舌苔黃膩。清熱化濕是陰陵泉的強項,就是治療難度較大的痢疾,用本穴配以腹部天樞(肚臍旁開2寸)、曲池(屈肘,肘橫紋拇指側紋頭端)、三陰交等穴,其治療作用也優於中藥物。

中醫學認為:"黃疸"是成於肝膽,卻因於脾胃。為什麼會有如此認識呢?黃疸是濕熱熏蒸、肝膽失於疏調的結果,而"濕"的來源,還是由於脾虛不能正常運化水濕所致。我在針灸臨床中觀察到:以本穴配伍背部至陽(背部第7胸椎下凹陷處)、膽俞(第10胸椎下旁開1.5寸)、日月(乳頭直下第7肋間隙)、太衝(足背第1、第2蹠骨結合部前方凹陷處)、陽陵泉(膝關節外下方腓骨小頭前下方凹陷處),其退黃效果也明顯優於中西藥物。

2.泌尿、生殖系統病症:尿失禁,小便不利,水腫,淋證,遺精,陰痛,帶下,子宮脫垂。

泌尿、生殖系統的上述病症,也離不開濕熱的刺激和熏蒸。往往還伴見外陰潮濕、瘙癢,小便黃赤,遺精多為外陰受到濕熱刺激導致夢遺,帶下也多呈膿赤帶,且伴有臭氣,睡眠不安穩、夢多且睡夢中錯牙。這種情況,需要配伍中極(下腹部正中線臍下4寸)或曲骨(下腹部正中線臍下5寸,正當前陰上方恥骨聯合上緣正中央)、太衝(足背第1 、第2蹠骨結合部前方凹陷處)等穴,共同作用,相得益彰。

3.本經所過肢體病症:膝關節紅腫疼痛、肘膝關節骨折後功能障礙、下肢萎痺、癱瘓等。

三、操作方法

指壓、按摩、艾灸、刮痧、皮膚針或皮膚滾針刺激均可。因其主治多屬實熱證,指壓、按摩、刮痧、皮膚針或皮膚滾針刺激力度應該偏大,治療時間相對延長;又由於主治範圍多屬於濕熱為患,艾灸不能作為首選之法,且灸量不宜大,灸時不宜長。

文章來源: https://www.twgreatdaily.com/cat42/node2044495轉載請註明來源:今天頭條