針灸到底怎麼運用穴位怎麼運用呢,今天我們一起來說一說。

針灸的作用是由針灸的方法施行於穴位而取得的。

《難經》將「迎隨」的內容包括子母補瀉穴在內,是說腧穴具有補瀉的性能,談補瀉不能忽視穴位的特性。「隨而濟之」和「迎而奪之」原是指補瀉法的總則,適用於各項補瀉法。

後人將迎隨補瀉只看成是針的順逆,本人認為這是片面的。針向的順逆與針刺深淺一樣,主要看穴位局部的解剖特點,不是各穴都可隨便順斜刺或逆斜刺的。

針的斜向與掌握針刺感應有關,或是為了針向病所,而不必以順斜為補,逆斜為瀉。

例如刺翳風穴,治耳病,上斜向耳部;治面癱,向前斜向面部;治咽喉病,向下斜向喉部,如說分順逆就不好掌握。

穴位的特點有哪些

穴性是穴位局部的特點與針灸方法的結合而發揮出的作用,離開治法就不成其為穴性。對穴性的探討是近代針灸家提出來的。穴性不同於藥性,不能用藥性的概念來隨便套用,應當是在歷代大量治驗的基礎上總結出來,以便從理論上更好地加以掌握。

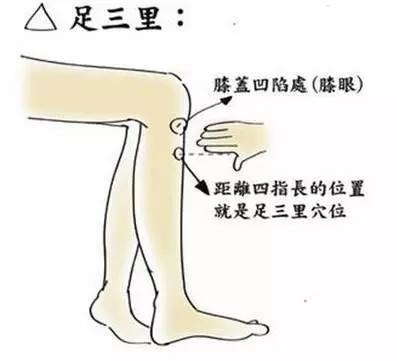

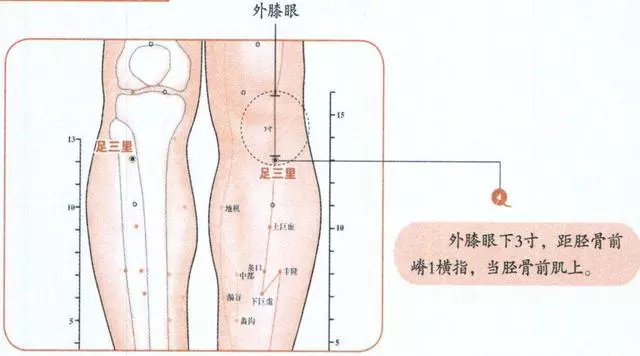

例如足三里一穴,文獻記載最為豐富。早在《內經》中就有多處論述;在後世的針灸歌賦中也是反覆提到。這是臨床上最常用的經穴之一。

對足三里治療作用的認識就是逐步擴展和加深。在《內經》中主要闡述足三里對胃腸的調整作用,凡是「邪在脾胃」,無論虛實寒熱都可「調於三里」;對「邪在膽,逆在胃」的嘔逆症,還可「取三里以下胃氣逆」。

《明堂》《針灸甲乙經》所載治症,主要補充足三里瀉陽明經熱的作用,以治狂歌、妄言、口噤、喉痺、乳癰有熱等。至三國時,華佗才提出「療五勞羸瘦,七傷虛乏」;南北朝時,秦承祖還說「諸病皆治」。說明那時已強調其補虛、益氣作用。

《外台秘要》還說:「人年三十以上,若不灸三里,令人氣上沖目。」後人即據此常灸足三里以防治中風,或稱為「保健灸」。宋代張杲《醫說》載:「'若要安,三里莫要幹'。患風疾人宜灸三里者,五臟六腑之溝渠也。常欲宣通,即無風疾。」說明歷代對三里的治症逐步擴展,且從治療發展為預防保健,在各經穴中具有特殊意義。

但三里用於「氣上沖目」,主要指情誌所傷的上盛下虛證,不是指外感風邪之症。元代李東垣因而指出:「六淫客邪,及上熱下寒、筋骨皮肉血脈之病,錯取於胃之合(足三里),大危。」辨明表裡,又使對經穴主治作用的掌握更趨明確。

足三里的性能有哪些

足三里的性能有:謂胃腸,降氣逆;瀉熱、清神;補虛、益氣。

這些提法又是與本穴的所屬經脈和特定的歸類相結合。穴性應有其分經屬性、類別屬性,更有其調氣的基本特性。

調氣,是指不論是偏補的穴,偏瀉的穴,都具有「調」的作用,至於調哪一經、哪一臟腑器官,則須加分析。足三里的「調胃腸」則指出其重點所在。

「瀉熱」則聯繫陽明經的所過部位,「補虛」則對經與腑都有關係。這樣去掌握穴性就抓住了要領。

五輸穴的補瀉運用

對五輸穴中的子母補瀉穴不應看作絕對化。其實,母穴作為補穴,也可用於瀉;子穴作為瀉穴也可用於補,要隨證施用。

例如手太陰肺經的太淵是母穴,對於肺氣虛的虛喘、氣短,可用得氣留針的補法,但歌賦說的「氣刺兩乳求太淵,未應之時瀉列缺」,則宜用得氣轉針和提針的瀉法。「氣刺兩乳」指的是「妬乳」氣痛的見症,並不是有人所誤解的氣病刺兩乳中間的膻中穴。「氣會太淵」,既用於補氣,也可用於瀉氣。

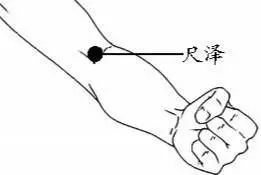

肺經的尺澤是子穴,對實證喘咳,可用得氣轉針的瀉法;但對虛證「吐血定喘補尺澤」,則可用得氣留針的補法。

井穴的運用

井穴「病在藏者取之井」和「井主心下滿」,說明井穴同一類穴主治髒病和熱證。

髒病指涉及神誌的證候,宜取陰經的井穴,如湧泉用於厥逆昏迷,大敦、隱白用於肝脾氣鬱,中衝、少衝用於心煩熱盛,少商用於肺熱神昏等。

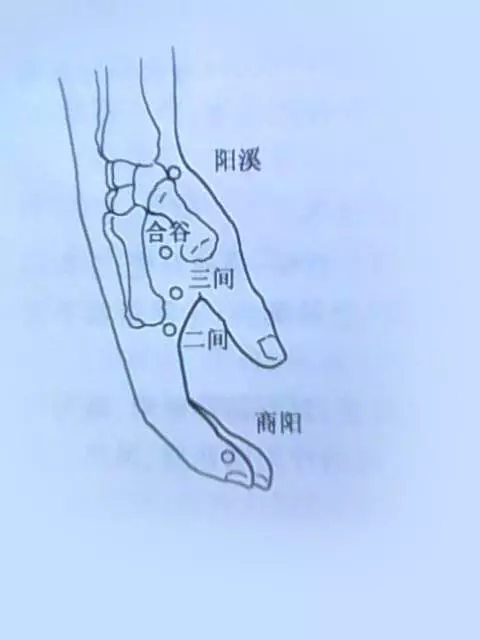

陽經熱證則瀉陽經井穴,陽明熱,取商陽、厲兌;太陽熱,取少澤、至陰;少陽熱,取關衝、竅陰。對於熱邪在上者,井穴是上病下取的要穴,能起瀉熱清神的作用。

滎穴的運用

「滎主身熱」,陰經的滎穴多主各臟的內熱,如魚際清肺熱,勞宮、少府主清心火,大都除脾熱,行間瀉肝火,然谷瀉腎火;

陽經的滎穴多主各外經之熱,如內庭、二間瀉陽明經熱;俠溪、液門瀉少陽經熱;通谷、前谷瀉太陽經熱,而以足陽經的滎穴較常用。意指熱發於上,取足部是引而下之。

輸穴的運用

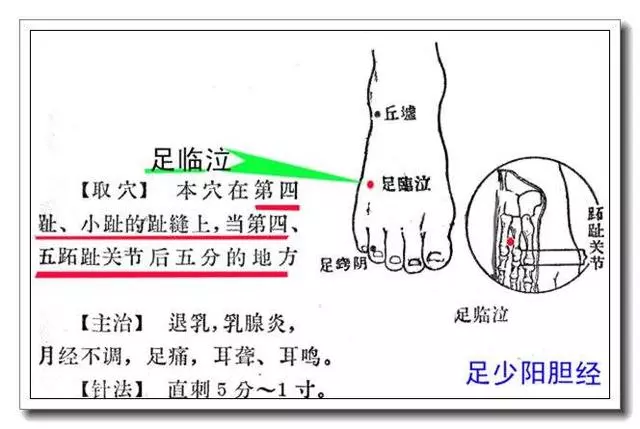

「輸主體重節痛」,是指陽經的輸穴主治時輕時重的關節筋骨痛症。因陰經的輸穴即原穴,應從原穴掌握其性能。陽經的輸穴,如三間、陷谷用於陽明經的筋骨痛症;中諸、足臨泣用於少陽經的筋骨痛症;後溪、束骨用於太陽經的筋骨痛症。上下肢分別選用作遠取法,為遠近主應配穴的重要方式,具有舒筋解痛的作用,對頭肩上部的急性痛症多用之。

經穴的運用

關於「經」穴的主病,《靈樞》說是「病變於音者」,《難經》說是「主喘咳,寒熱」,《素問》說是「浮腫者治其經」。「

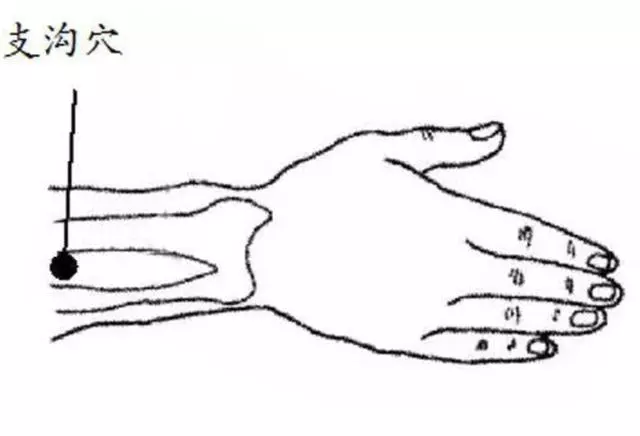

經」穴的類別特性,似不如其他類穴明確。就病證的部位作歸納,主要是在咽喉部以及各經的腫脹,如經渠的喘咳、喉痺,間使、靈道的暴喑;陽溪、支溝、陽谷均主咽喉痛;在足經中,商丘主嘔吐,中封、復溜主嗌幹,解溪主腹脹嘔吐,陽輔主腋下腫、喉痺,崑崙主暴喘等。「經」穴有平氣降逆作用,在足部者還用治浮腫。

合穴的運用

關於合穴,《靈樞》說是「經滿而血者,病在胃,及以飲食不節得病者取之於合。」這裡說了兩層意思:一是外經受邪而侵犯血分的病證,一是病在胃腸以及飲食不節而得的病證。後者即包括《難經》所說的「逆氣而洩」,概括說成「府病取合」,指的是六腑下合穴。

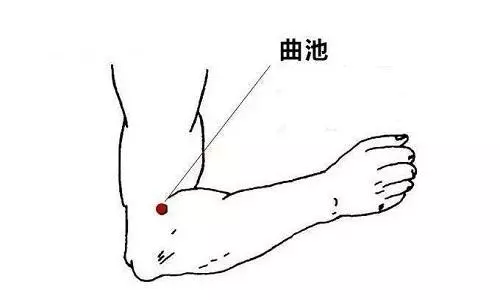

其餘合穴則以其經為主。手三陽的合穴,曲池、天井、小海,主手三陽外經病;手三陰的合穴,尺澤、曲澤、少海,主胸部症;六腑下合穴,足三里、上巨虛、下巨虛、委中、委陽、陽陵泉各主六腑病;足三陰的合穴陰陵泉、曲泉、陰谷,主腹部症。這樣手足合穴各有不同的主治重點。

對四肢穴是以五輸、原、絡、郄穴為代表,掌握其穴性;軀幹部穴則以背俞、募穴為代表,掌握其穴性。

會合各家有關俞募的不同記載,特別從背俞的定位分析其理論與臨床意義。

《靈樞•背俞》以「焦」字代「椎」字,從而證明上、中、下三焦實際與上、中、下三段脊椎相聯繫:上七椎前對胸部,屬上焦;中七椎前對上腹部,屬中焦;下七椎前對下腹部,屬下焦。這一分法,對按二十一椎高度所分布的穴起到提綱挈領的作用。

上部肺、心、心包;中部肝、膽、脾、胃;下部腎、大小腸、膀胱、胞宮,所列臟腑各與腧穴相應。背後為背俞,腹前為募穴,兩旁各穴作用也相類似。將這一具體部位與標本、根結、氣街、四海等概念溝通起來,加深了對經絡理論的全面理解,並應用於臨床實際。

《素問》說的「治藏者治其俞,治府者治其合」,是指治五髒病以背俞為常用,而六腑病以其下合穴為常用。俞募穴是鄰近臟腑的穴,五輸等穴則是遠離臟腑的穴。如何用好近取、遠取,是針灸治療所必須加以注意的選穴配穴問題。或近取,或遠取,或遠近配合,以發揮「本標相應」的作用,這是針灸用穴的大法。

文章來源: https://www.twgreatdaily.com/cat42/node2036301轉載請註明來源:今天頭條