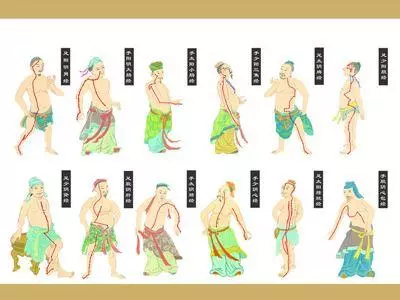

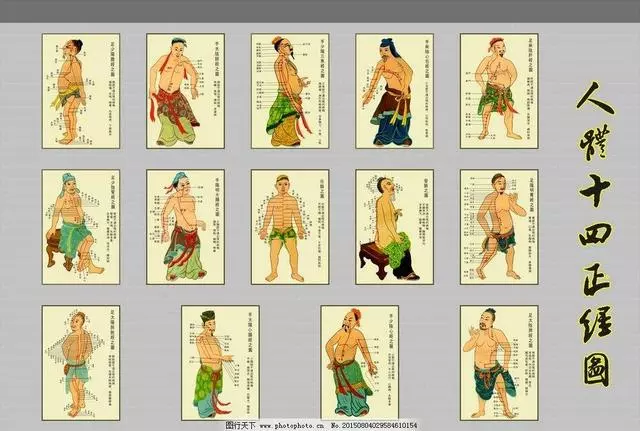

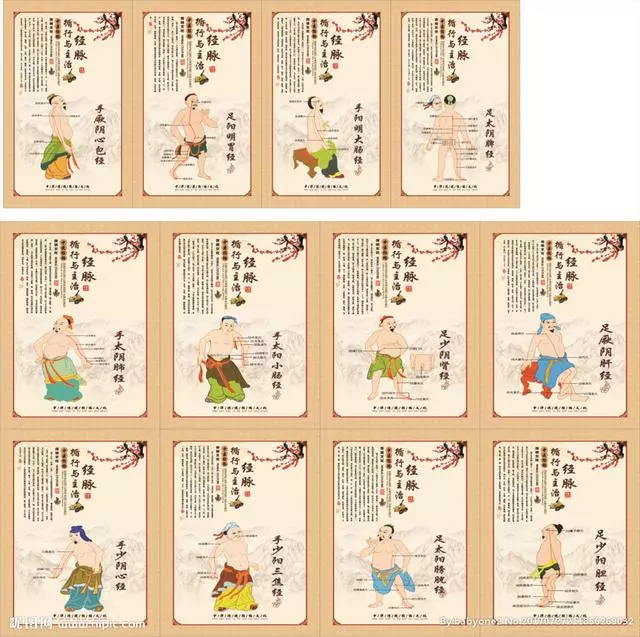

12條經絡分別連著人體12個臟器,所以這些經絡都是用相連的髒器命名。

其中,三焦是指人的整個胸腹,心包是保護心臟的一塊區域,是心的屏障,其餘的都比較容易理解。記住這12個臟器名稱是很重要的,如果身上哪裡不舒服,就看是哪條經絡經過此地,一對應就出來了。

從12經絡的排列上看,是分為兩組,一組是按手足分,另一組是按陰陽分。

按手足分是告訴你手及手臂上有6條經絡,足、腿上有6條經絡。

按陰陽分是告訴你手臂的內側、腿的內側各有3條陰經;手臂的外側、腿的外側也各有3條陽經。

少陰、厥陰、太陰、太陽、少陽、陽明又是代表什麼呢?它們是代表陰氣的重與輕,陽氣的足與弱。

少陰陰氣最重,所以它就排在手臂和腿內側的最裡面。

厥陰的陰氣比少陰輕,但又比太陰重,所以它就排在中間。

太陰的陰氣最輕,就排在最外面。

太陽是陽氣最足的,就像中午的陽光,所以它排在手臂、腿外側的最外面。

少陽比太陽的陽氣要弱一些,就像早晨八九點鐘的太陽,所以排在外側的中間。

陽明又比少陽的陽氣要弱,就像黎明初現的陽光,就排在了外側最裡面了。

我們的祖先為什麼將陰、陽細分到這樣的程度呢?就是讓你在使用經絡時隨時注意陰陽的平衡。這個陰陽的平衡既包括經絡與經絡之問的陰陽平衡,也包括身體與經絡的陰陽平衡,還包括經絡與大自然的陰陽平衡。身體與經絡的陰陽平衡是要你根據身體的強弱去選擇經絡。比如身體弱的,最好先選擇陽經按摩以補足正氣為主,陰經要等正氣補上了,再去碰它;身體好的,則陰經、陽經都可以按摩。

經絡與大自然的陰陽平衡,是與四季的溫度有關。夏天陽氣最旺盛,就是身體虛弱的人,在這個時候也可以去疏通陰經了。陰陽平衡的理論還可以用在按摩時的手法上,如陰經的按摩最好是用補法,陽經的按摩可以用瀉法。

按摩的補與瀉呢

一般來說,順看經絡按摩為補,逆著經絡按摩為瀉。

按摩時力度輕的為補,力度重的為瀉。

按摩時間短的為補,時間長的為瀉。

按摩範圍小的為補,範圍大的為瀉。

三百多個穴位都記住嗎?

中醫在按摩經絡時有個說法叫「以痛為俞」,也就是說疼痛的部位就是按摩的穴位。比如你知道自己患有心臟方面的疾病,就可以在相應的心經和心包經上沿著經絡慢慢地按壓,去感受整條經絡上各處的感覺。如有的地方酸痛,有的地力刺痛,有的地方麻木,有的地方發酸、發脹,那麼這時你按摩的重點就放在最痛的部位,把病灶揉開、揉散,甚至拔罐、艾炙、敲打都可以,越是痛感明顯的,越要堅持多刺激此處,這樣你身體的疾病很快就有好轉。

有些人明明知道自己心臟有病,可在這兩條經上按壓時並沒有明顯的痛感,這時,你左右兩隻手臂上都要去摸,因為人體經絡左右都是對稱和一致的,但患病時左右經絡的反應並不完全一樣,痛感明顯的就代表著病偏向於哪一邊,這也說明了你這條經絡的氣血不足,反應遲緩,這時的冶療以食療為主先,補足氣血,同時在這條經絡上慢慢摸,看上面是否有硬塊,是否多出了一塊肉,是否比別處微微凸起,然後重點搓揉這個部位就行了。如果只是死記硬背了所有穴位,但忽視了最痛的那一點,治病效果絕不會好。

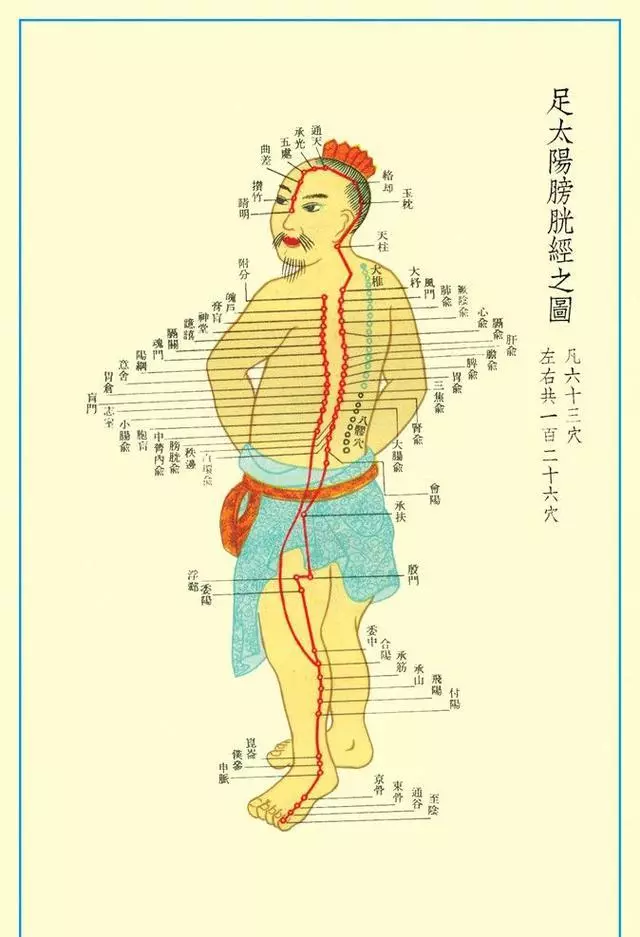

先從我們最常用的足太陽膀胱經(下面簡稱「膀胱經」)開始,因為這條經的陽氣最足,治療範圍最廣,所以也是最常用的一條經。膀胱經的起點在眼角的睛明穴,上行過額至頭頂,行頸後、後背、大腿後外側,小腿後側至小腳趾外側的至陰穴止。共有67個穴位,是人體中最長、穴位最多的一條經絡。

當膀胱經從頭走到了腳的至陰穴後,它的流動並沒有停止,而是穿過小腳趾從腳心的湧泉穴上行。這時經絡又有了新的名字--足少陰腎經(下面簡稱「腎經」)。

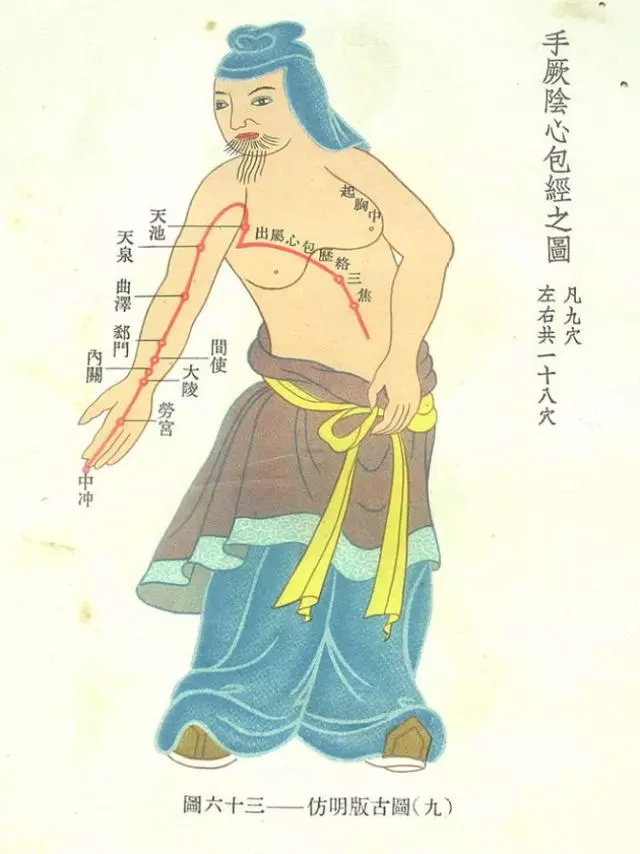

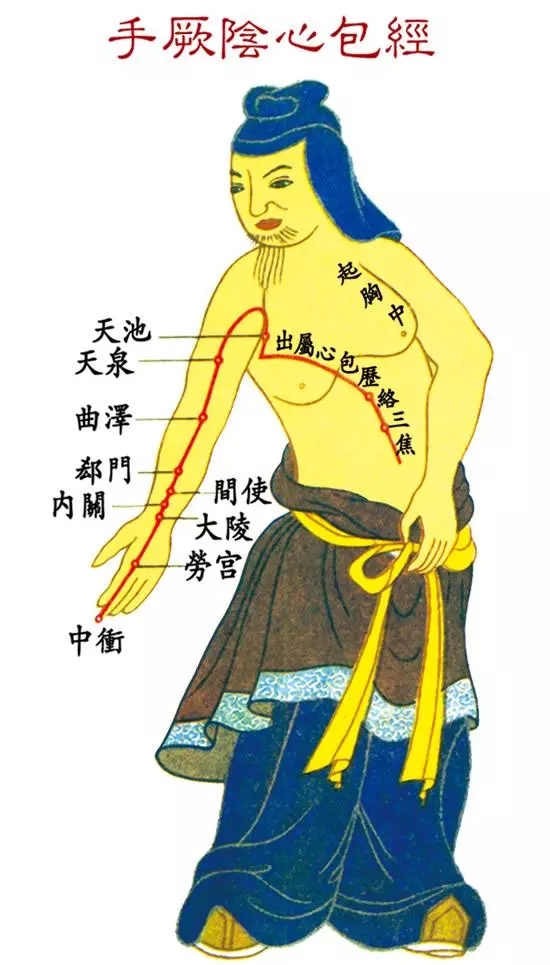

腎經是起於足小趾之下,斜向足心,沿足心及下肢內側後緣上行,穿過腹部到達胸部,與下一條經絡手厥陰心包經相連。

十二經病的觸診要點

肺經:肺俞、中府、孔最、膏盲、尺澤。

肺經實熱時,胸椎1-3旁開0.5寸處有壓痛,滑肉門和大巨亦有壓痛。肺經氣不暢時,膻中有壓痛。肺經虛寒:風門和大杼有酸沉感。咯血或便血:孔最有壓痛,或壓時有酸沉感。經氣虛衰時,膏肓呈高腫或彈性、皮溫低下。

大腸經:大腸俞、天摳、溫溜、曲池、合谷。

經氣實熱或排泄障礙時,曲池、肺俞、天樞、騎竹馬有壓痛。經氣鬱滯時,大巨有壓痛。腸炎時,手三里、上巨虛、天樞壓痛明顯,皮溫高於鄰穴。慢性腸炎時,皮溫低下,觸有快感。

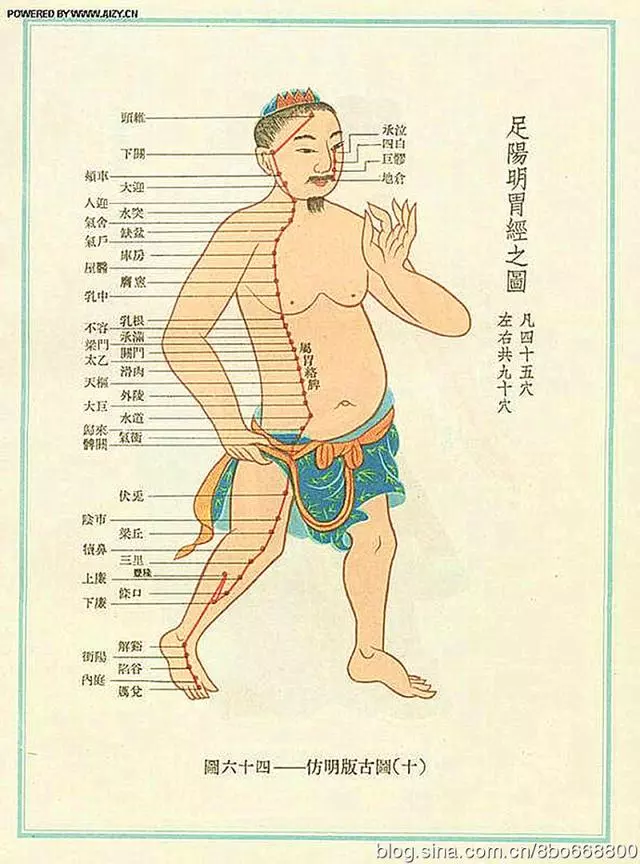

胃經:胃俞、中院、梁丘、足三里、豐隆。

胃經有實熱:中院、梁丘有壓痛。胃酸過多:巨闕、不容呈壓痛。

胃經虛寒:按壓中脘、足三里有舒服感。胃潰瘍:胃俞、與其外側有過敏點,再按壓臀端時,壓痛放散至膝以下者。

胃痛劇烈:天宗有明顯壓痛,按之可止痛。

脾經:脾俞、章門、地機、大包、脾俞。

消化不良或運化失常時,脾俞、章門、大包均有壓痛。血行失和:脾俞呈現繃緊或壓痛。脾熱、經氣阻滯:地機穴有明顯壓痛。脾虛作脹:脾俞穴按之酸沉或皮溫低下。

心經:心俞、巨闕、陰郄、少海。

心經火旺:心俞內側有壓痛。心臟瓣膜疾患:巨闕發脹,心俞外側至膏盲處有過敏點。經氣虛、功能低下:三陰交、水分、腎俞均有壓痛。

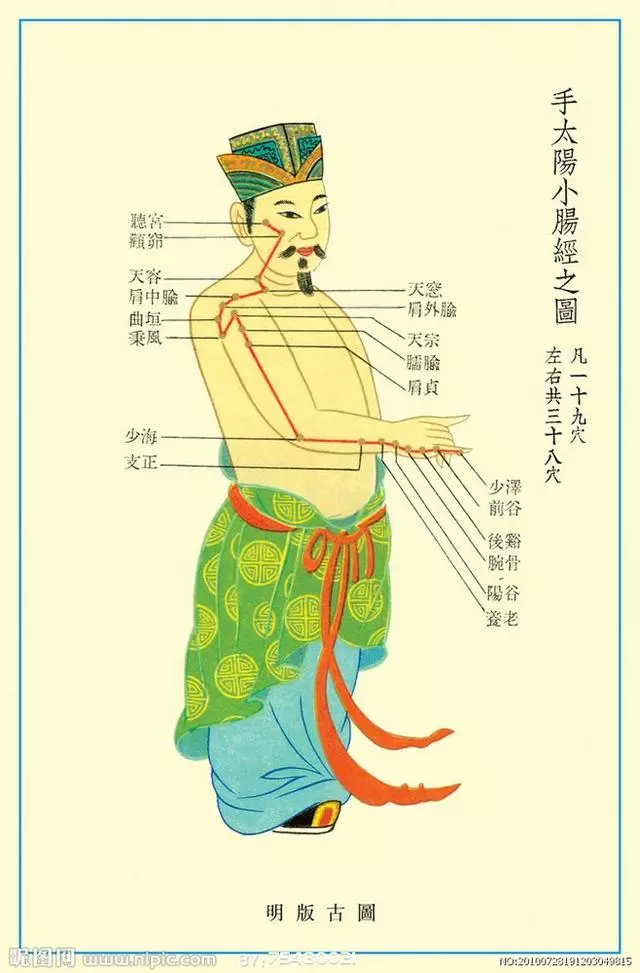

小腸經:小腸俞、關元、養老、小海、下巨虛。

小腸經病:關元、養老有反應。被風寒所侵時,天宗、風門、小海均有壓痛。小腸經病移於心經時,取關元是有效的。如灸關元治心律不齊。小腸經氣受阻的肩腫痛時,下巨虛呈壓痛,針之有效。小腸俞部位的腰痛,養老有明顯壓痛,針之有效。

膀胱經:膀胱俞、中極、金門、委中、崑崙、天拄、八髎。

經氣實熱:委中穴皮溫高,絡脈充盈。濕熱下注,經氣受阻,中極、金門、膀胱俞有壓痛。被風寒所侵,天柱、八髎、承山呈壓痛。經氣虛時,按中極、膀胱俞有快感。

腎經:腎俞、京門、水泉、水分、肓俞。

腎經為病:水泉、水分、肓俞均見壓痛。腎臟為病:腎俞、京門有壓痛。當腎排泄功能受累時,築賓穴呈陽性反應(硬結、壓痛)。因此,灸築賓有解毒之效。泌尿係有故障時,八髎穴有壓痛。

心包經:厥陰俞、膻中、郄門、大陵。

情志不遂、哭笑不定:膻中、郄門均有明顯壓痛。婦女月經失常、痛經或少腹有瘀血時,間使至郄門處繃緊或壓痛,針之可調經止痛逐瘀。心悸動,按壓厥陰俞、膻中有緩解之效,灸之亦效。

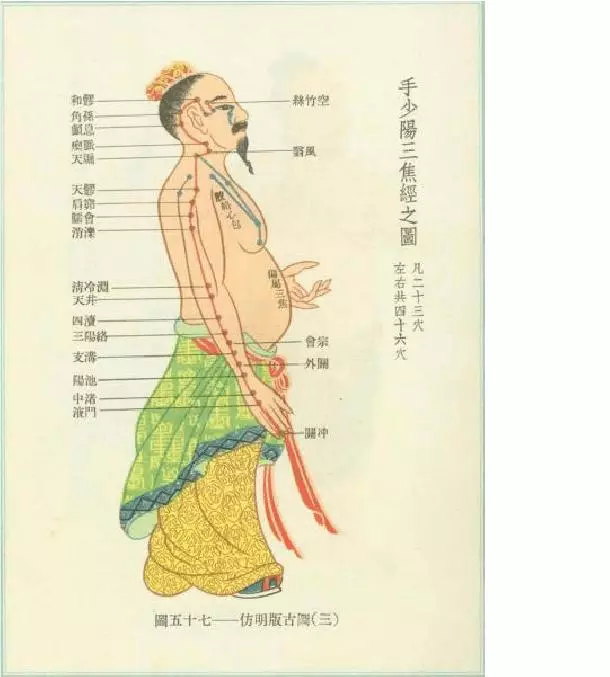

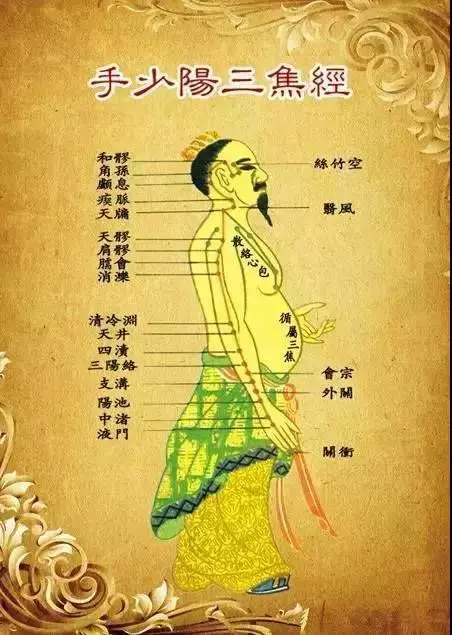

三焦經:三焦俞、石門、委陽、會宗。

經氣受阻,會宗、委陽、石門均呈壓痛。經氣實熱,三焦俞一帶繃緊,會宗壓痛強烈。尿閉,屬三焦經氣不宣者,石門呈脹滿。

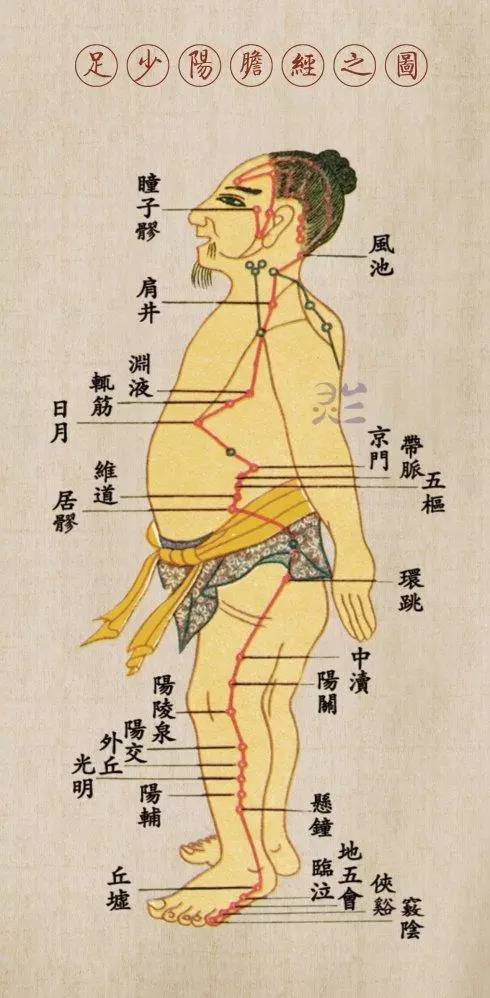

膽經:膽俞、日月、天宗、京、陽陵泉、外丘。

膽囊炎時,日月、京門、天宗有壓痛。膽經實熱:外丘皮溫高。經氣虛:按膽俞、日月有舒適感。

肝經:肝俞、期門、中都、曲泉。

經氣鬱滯(失眠、易怒、高血壓):肝俞多見高腫、壓痛,中都呈強壓痛。肝炎(經氣實熱),內踝上二寸至中都處呈過敏帶,陽陵泉與外丘有時亦呈壓痛。性功能失常:曲泉按之痛或酸麻。

按上法找出病經病穴,結合四診八綱,決定病因、病位、病性,為治療提出有效的方案。

記好經絡對穴位的記憶,對病情的治療都非常的重要。

轉載請註明來源:今天頭條