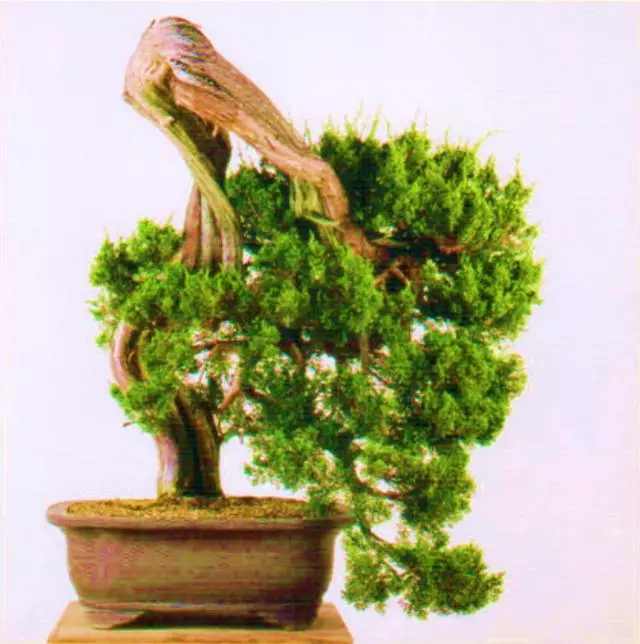

這一顆真柏,樹高86CM,左右36CM,整顆樹的舍利幹和吸水幹的造型百轉千回非常豐富,但足元外相對比較單調,有那麼點違和感。所以這顆真柏改作的重要=點就在改善足元的單調性,和找一個合適的角度移植。

今天就和大家分享一下該盆景作者改作的思路和過程。

一、確認改作樹形

做之前,肯定要想好怎麼做才能更符合自己想要的樣子,這裏作者的改作思路有兩個

改作思路一:向右傾斜 突出樹幹優勢-

右傾——突出幹勢

向右傾斜可以更好的發揮彎曲的樹幹優勢,但是如果考慮整體的平衡感,要做的就是收攏葉子,讓它變小,這就會少了一些安定感,所以從這個角度來說,向右傾斜的方案不是非常可取。

改作思路二:向左傾斜 落枝伸展

左傾——落枝伸展

為了更好的發揮包括上部彎曲幹部分在內的樹幹全局模樣和樹的走勢,作者有了向左傾斜樹木的想法。這種想法可以給右下方留出了一定的空間,這樣葉子就也可以整理更加開闊了。兩個方案對比之下,作者準備把右下枝作為落枝,選擇了方案二。

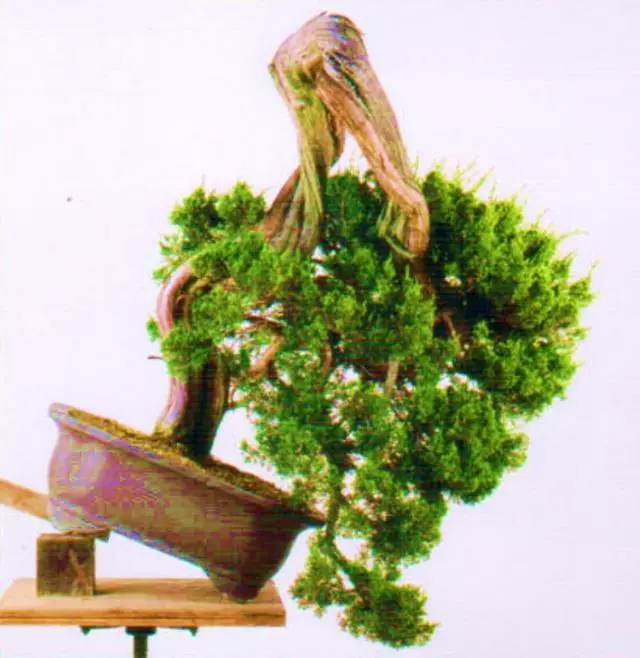

二、剪定和整姿

1)去除多餘樹枝,確定了方案後,根據作者的想法,先把多餘不需要的樹枝去除,主要是樹冠與落枝兩個部分

修剪前後比對

去除了多餘的枝,構想的樹形就有一點點出來了

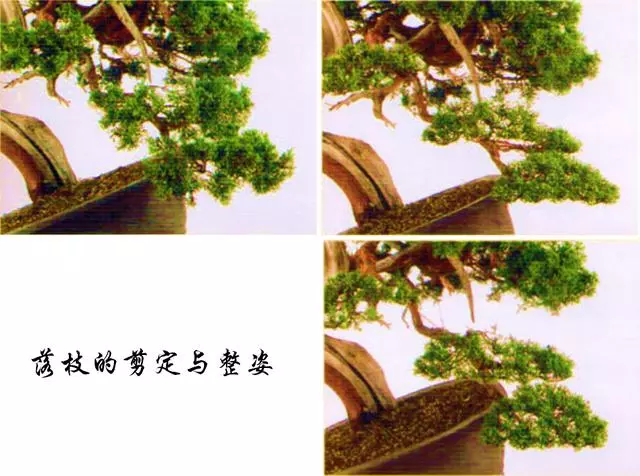

2)修剪落枝,先把比較鬆散的右下枝抬升到樹幹底部左右的位置(下圖左1),然後你會發現前枝如果做為枝棚來整理就太多笨重了,所以作者把他分為了兩段(下圖右1)

最後把後方多餘的枝條去除,這樣空間感就出來了!(下圖右2)

落枝修剪過程

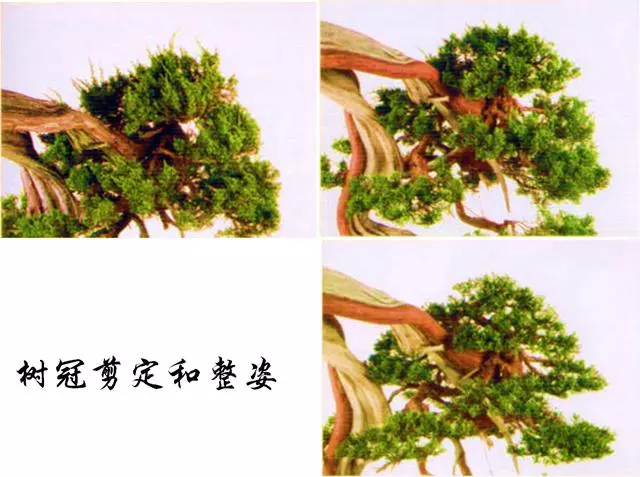

3)修剪樹冠 從下圖中可以看出(下圖左1),樹冠的位置的造型不明顯,整個輪廓比較大,所以作者先粗整後,分開樹冠右側的枝,縮小了樹冠部(下圖右1),最後為了讓樹冠的造型和幹更和諧,作者把樹冠分成了多個細小的枝棚,同時再次將樹冠部份的輪廓變小。

樹冠修剪過程

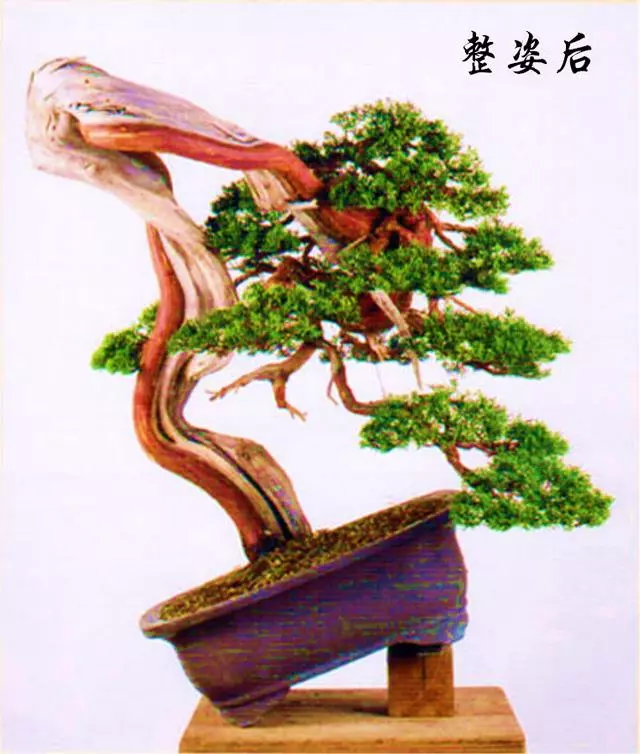

4)整體微調,最後清掃舍利幹,和吸水線,讓他們恢復本來的顏色,再從整體考慮把落枝往足元方向靠,並抬高一些,這一步其實很不好把握,落枝太高,會降低它的存在感 ,太低,又會讓右下的空間變少,沒了躍動感,從下圖整姿後的圖可以看出作者著實是下了很大的功夫。

微調階段

三、選擇合適的盆器

為了造型更好的表現,作者準備了兩種盆。分別是橢圓盆和足元比較狹窄的圓盆。按正常來說為了體現樹形安定感首選應該是橢圓缽。但是考慮到現在的葉量、枝棚的表現、幹與舍利幹的均衡感,縱深狡窄的盆可能更為合適,所以最後選擇了外緣圓盆。當然以後小枝充實多了,整體表現也會發生變化,到時候再依據那時的風情,也可以變更為橢圓或者長方形的盆。

2種樣式盆器比對

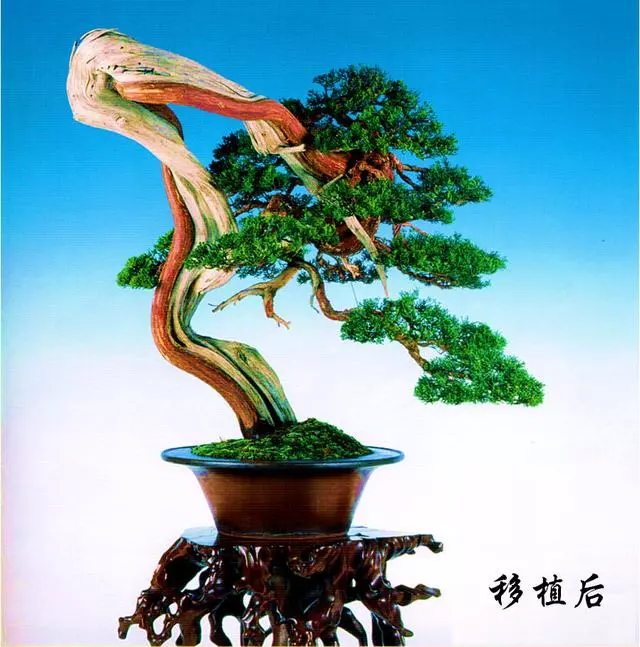

四、移植,移植後樹高72cm、左右74cm,整個改作的難點再於以"自然的嚴峻為主題",如何才能均衡調和樹木的整體感覺。從整個改作過程來看不一定需要大動干戈,或需要很高超技術的幹曲、粗技操作等作業,通過好好研究樹形構想和移植角度最大限度地挖掘素材隱藏的魅力、追求枝條的配置也可以創作出優秀的作品。

上盆後的樣式

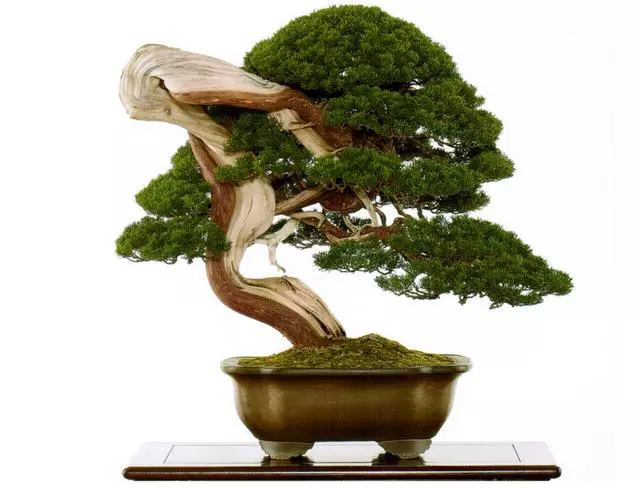

改作後15年,樹高68CM,舍利幹得到了很好的映襯,非常好的再現了自生於懸崖斷壁的真柏樹姿

轉載請註明來源:今天頭條