在喜慶的鞭炮聲中,我們迎來了豬年。說到「豬」,大家腦海里是一副怎樣的形象呢?

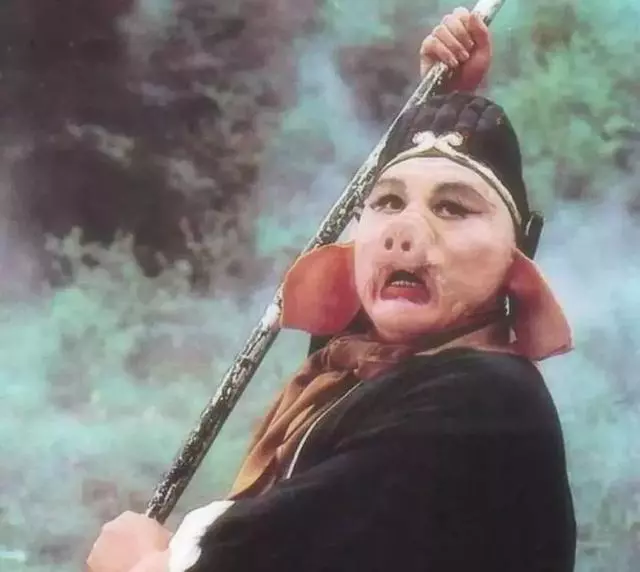

是這樣的?

這樣的?

還是這樣的?

我們的鄰國日本,由於過的是公曆新年,比我們更早地迎來了豬年。然而日本豬的形象卻是這樣的:

這樣的:

還有這樣的:

看到這裡,許多小夥伴該覺得奇怪了?怎麼在中國萌萌的小豬,到了日本,就變成了長著獠牙、精瘦的野豬了呢?這畫風怎麼說變就變呢?

原來,給天干地支紀年中的十二地支賦予動物形象的做法始於中國的秦朝。而天干地支文化傳到日本則是公元4世紀到5世紀左右,按理來說,日本也應該使用和我們中國一樣的動物形象才對。然而,日本的的生肖」豬」卻變成了野豬。

根據磯田道史的《江湖備忘錄》(江戸の備忘録)記載,家豬是通過馴化野豬得來的,而當時的日本沒有這樣的習俗。雖然彌生時代日本北九州地區曾有過飼養豬的歷史,但是由於日本是一個森林資源豐富的國家,即使不飼養家豬,也能大量地獵取到野豬,另外隨著佛教傳入日本,許多日本人開始素食生活,家豬飼養在日本就逐漸消失了。因此,中國的干支文化傳入日本時,日本人就用野豬取代了中國的家豬。

其實啊,中國干支文化不只傳入了日本,也傳到了東亞、東南亞等其他地區。在文化傳播過程中,也發生了有趣的變化。例如,泰國、越南、蒙古、印度、俄羅斯、阿拉伯等國家和地區都不同程度地接受了我們的干支文化,然而牛到越南變成了水牛,兔子到俄羅斯變成了貓,龍到了阿拉伯變成了鱷魚,而俄羅斯雖然不像日本把家豬變成野豬,但是在俄羅斯,家豬和野豬都是代表亥豬的「豬」。

中國的干支文化傳播世界時發生的各種變化,是不是很有趣呢?

在中國文化傳承中,豬的形象也有很多變化。大家最熟悉的應該就是《西遊記》中的豬八戒了吧。《西遊記》雖然是我國的四大名著,但是許多人接觸西遊記,恐怕看得更多的是86版《西遊記》電視劇。

這部家喻戶曉的電視劇在繼承經典的同時,也進行了大膽的創新。劇中的豬八戒,貪吃好色,一言不合就要散貨分東西回老家,卻常常自搬石頭砸自己的腳,贏得了許多觀眾的喜愛。

然而,這樣的白臉豬八戒,卻和原著中的形象大相逕庭。原著中的「黑臉短毛,長喙大耳」,「腦後又有一溜鬃毛」,不但不可愛,還讓人害怕。

那為什麼會發生這樣的變化呢?原來,在西遊記成書的明朝,中國的豬還都是黑豬,直到上世紀六七十年代從丹麥引進蘭德瑞斯豬和從英國引進約克夏豬後,才有白豬出現。也因此,早期的藝術作品中,豬八戒還是以黑色的形象示人。

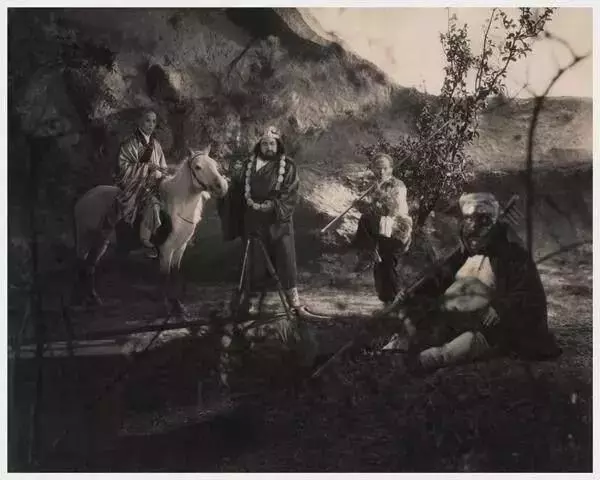

電影《盤絲洞》中的師徒四人

上海影戲公司於1927年攝製的無聲電影《盤絲洞》,其中的豬八戒形象雖然嚇人,但還是較為還原原著。

日本1978年拍攝的《西遊記》電視劇中(沒錯,就是那個由女性飾演唐僧,後來在中國播了3集就停播了),豬八戒不再是黑臉形象,但臉頰兩側保留了毛髮。

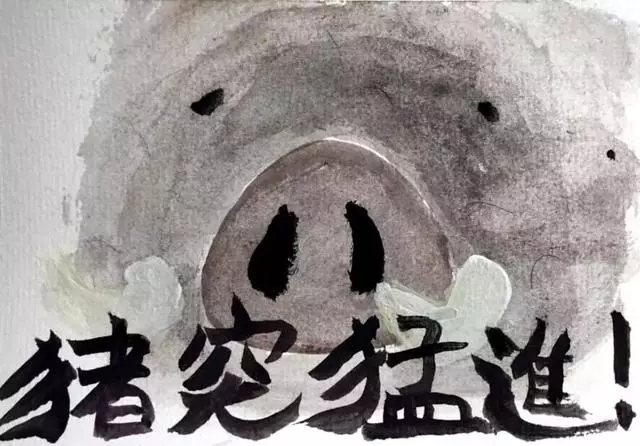

豬突猛進:日語中有一個詞叫做「豬突猛進」,意思是不考慮周圍的人和情況,認準目標奮勇前進,常常形容有勇無謀。雖然是一個不那麼褒義的詞,但是野豬的能吃好戰的堅韌及充滿幹勁的形象,還是受到了許多日本人的喜愛。新的一年,給自己定個小目標,偶爾「豬突猛進」一下,是不是也不錯呢?

轉載請註明來源:今天頭條