提到養生,每個人都能說出幾點:早睡早起、合理膳食、堅持運動等。其實,簡單的一個「坐」字中也蘊含著深厚的養生之道。

古人在這方面總結了一些經驗,包括各式各樣的坐姿。《生命時報》邀請專家,為你解讀健康是如何「坐」出來的。

受訪專家

國家體育總局健身氣功管理中心副研究員丁麗玲

古人的4種坐姿

坐,首先是一種禮,然後是一種儀;先有了禮節之致,才有了儀態之美。古代的禮儀融彙在舉手投足的每件小事中,正所謂「禮者何也,即事之治」。

除了禮儀講究,坐還與健康息息相關。坐得不規矩,惹病上身;坐得合適,可起到養生保健的作用。

平坐

平坐又叫正坐、安坐等,即以膝居地,小腿平置於地,臀部貼於腳後跟,就像跪坐一樣。坐時身體挺直,眼睛平視,是最體面、權威的坐法。

漢代以前,古人大多採用平坐。在古代,雖然長幼尊卑都是平坐,但是身體的一些細微變化體現出地位之別。

平坐時,頭微低,注視對面尊者的膝蓋,叫恭坐,一般是下級對上級的坐姿;低頭,目光不超出身邊數尺遠,為肅坐,是晚輩對長輩的坐姿;頭完全低下來,甚至連手肘都下垂,叫卑坐,是僕人對主人的坐姿。

可見,古人通過正身端坐、「坐如鐘」等身體語言來傳遞自己的威嚴和尊貴。

垂足坐

垂足坐指的是雙腿垂於地的坐法,興起於漢末,這種坐法的倡導者是東漢皇帝劉宏。因皇帝喜坐胡床,於是這種坐姿便流行開來。

胡床類似現在的馬札小凳,因從西域胡人引入而得名。

由於胡床使用舒適、方便,在中原地區得到流傳,替代了當時人們席地而坐的習慣方式,逐漸將跪改化為坐。

跪坐

五代時期,傳統的「跪坐」和新潮的「椅上坐」並行流傳。南唐畫家顧閎中的人物長卷《韓熙載夜宴圖》上,便出現了這兩種坐法。古人坐姿從此實現了現代化。

修持坐法

即儒、釋、道各家修行時採用的坐姿,多採用盤坐。因為此坐姿最安穩、不易疲勞、「攝持手足,心亦不散」。

盤坐又叫「跏趺坐」。跏趺,是形容交結足背放於左右大腿之上的狀態。

曲膝盤足是我們與生俱來的能力,胎兒在母體內就是這種姿勢。腰腿越柔軟,屈膝盤足的能力就越強,生命力也就越旺盛。

盤坐時,肢體有七個要領,又稱為「七支坐法」,其中最關鍵的是脊柱要正、身形要松、心意歸一、頤養身心。

3類人的黃金坐法

不管是平坐、胡坐還是盤坐,都具備「兩正一直」的特點。兩正是指身正、頭正;一直是說脊柱要直。不同人群可以把這些特點融入到日常坐姿中,總結出一套屬於自己的「黃金坐法」。

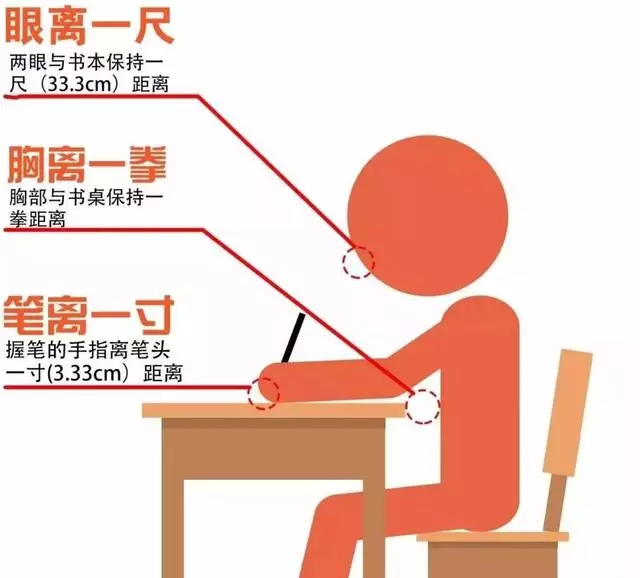

學生一族

一拳和一尺,是學生一族的黃金坐法。眼睛與書本距離應約為一尺,胸前與課桌距離應約為一拳,握筆的手指與筆尖距離應約為一寸。

電腦一族

坐下後,大小腿成直角,大腿與軀干成直角,上臂與前臂成直角,眼睛與電腦螢幕保持平行視角。這個坐姿可以防止鼠標手,又能防止脊柱過度疲勞。

休閒一族

「以硬代軟」是平時看電視、聊天時的黃金坐法。所謂以硬代軟就是用硬凳子取代軟沙發。

因為軟沙發沒有支撐力,會使整個髖部陷進去,長時間會導致肌肉關節過度疲勞,腰胯酸痛,這和睡軟床腰痛是一個道理。

不過,不管多規矩的坐法,坐久了總會疲勞。所以,坐、立、行等姿態交叉輪換,避免一個姿勢太久,才是健康養生的基本原則。

3種坐法的「養生功夫」

要說坐的「功夫」,那就不光是一個講究外在姿態正確與否的問題了,重要的是掌握三個技巧,才可以實現坐著養生。

1、鳧浴

鳧浴是漢代《引書》中記載的導引法,鳧(fú),指水鳥。

做法:兩手在身後交叉,掌心相對,兩臂盡量向身體後方伸展,然後手臂上下震動,模仿水鳥抖動羽翼的動作。震動手臂時要輕盈,做30次左右,然後再分別向左、右後方轉頭,活動頸椎。

鳧浴是典型的反序運動,即與日常姿勢相反的鍛煉,可以有效調整身體平衡,舒緩疲勞。

2、交股

股是大腿的意思,這也是《引書》中的導引法。

做法:坐在凳子上,兩腿放鬆,右小腿橫向抬起,把右腳踝放在左大腿上,就像單盤腿一樣;兩隻手自然扶在右膝蓋和右腳踝上,同時向下輕輕按壓右膝,節奏要輕緩勻速,按壓20~30次,之後換腿進行。

交股可使腿部各個關節都得到伸拉,因此對髖、膝關節有著特殊的保健作用。

3、撮穀道

穀道就是肛門,古人把肛門稱為「五穀殘渣的洩道」。

做法:坐在凳子上,身體放鬆,上體後仰,深吸氣,小腹用力內收,同時提肛,感受如同把會陰部縮回腹部中一樣的力量;然後緩緩呼吸,小腹放鬆,會陰部放鬆。

撮穀道對於改善性功能、男女生殖系統和肛周健康都非常有益。而且,撮穀道時採用深呼吸,有利於全身的氣血循環。

轉載請註明來源:今天頭條