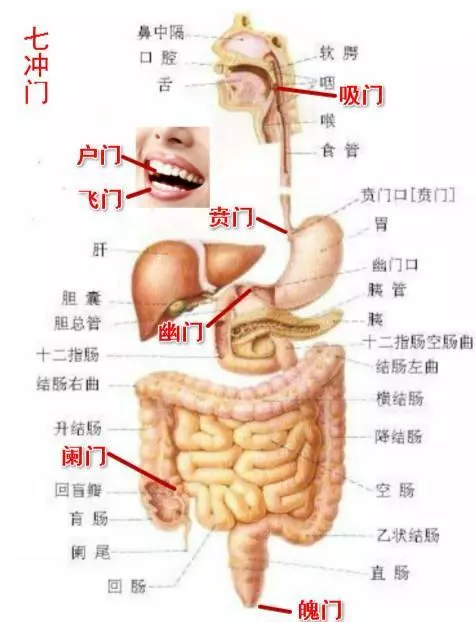

文獻最早只在《難經·四十四難》提出「七衝門」,即從口唇到肛門共分七道門。

口唇稱「飛門 」,丹波元胤認為「飛」與「扉」義通,意如門扉;牙齒稱「戶門 」,意如門戶;會厭稱為「吸門」,意指咽(食管)喉(氣管)的上端,會厭軟骨於咽食時能壓掩喉頭不使食物落入而得名;胃上口稱為「賁門」,賁音奔,或音墳,原意指橫膈,以食管通過膈而下接胃上口,故名; 胃下口稱為「幽門」,有幽門瓣,以部位幽隱而得名;下接小腸,當小腸與大腸相接處,即迴盲瓣部,稱「闌門」,以其有如門闌,故名; 大腸最末端為「魄門」 ,丹波元簡認為「魄」與「粕」義通,意指糟粕所出。

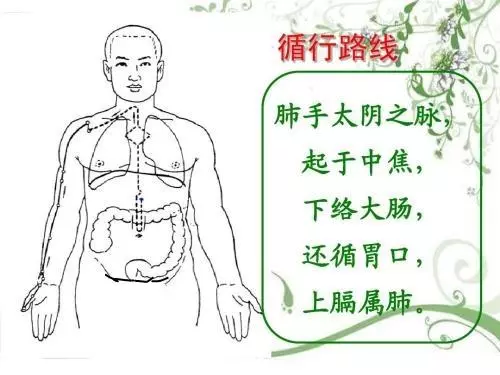

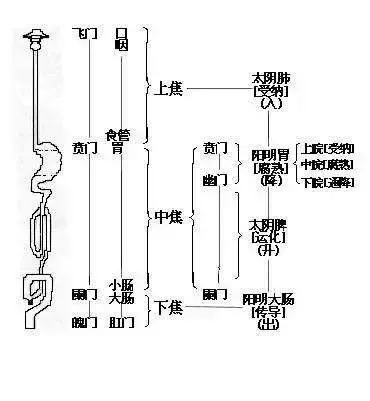

其中,「 賁門」為胃上口,位置當第十一胸椎之左側,但外部相應的穴位多指上脘穴,在臍上5寸、這一部位,為胃、膽胰等臟器病痛的主要反應點,俗所稱「心口痛」多指此處。「上脘」作為臟器的概念是指胃脘的上部,上脘穴雖不是直對賁門,但作為病痛反應點,與胃脘的關係是確切的。「幽門」為胃下口,其位置當第一腰椎的右側,與名為「幽門」的在臍上6寸、正中旁5分的足少陰腎經穴大體相近,而與臍上2寸的下脘穴並不相應。雖然下脘的髒器概念是指胃脘的下部。這裡要注意區分:上脘、中脘、下脘這些穴名,雖然是從胃脘的上部、中部、下部來命名,但這是從治療的角度出發而不是從解剖部位來定。假如將手太陰肺經的「起於中焦,下絡大腸,還循胃口……」照《十四經發揮》理解成是起於中院穴,下絡水分穴,迴轉來沿上脘穴上行,這樣用體外的穴位代替體內的髒腑概念就不符合《內經》的原意。

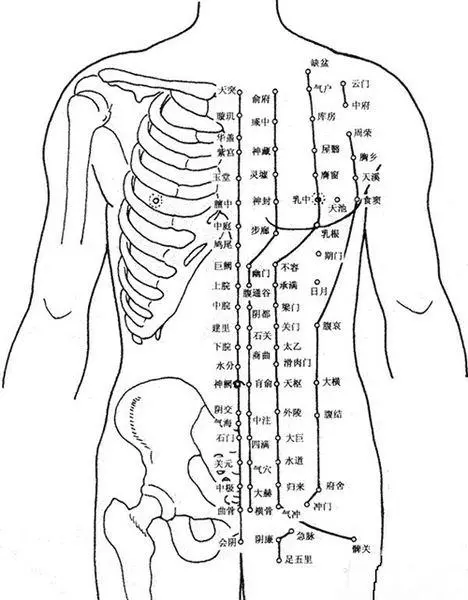

「闌門」意指大小腸之間的遮闌,「闌」和「欄」是古今字。解剖所稱的迴盲瓣即指此而言。闌尾之「闌」也是由此而來。闌尾根部的所在位置,約當右前上棘與臍連線的外、中三分之一交界處,此處穴位稱為「腹結」,在大橫下1寸3分。腹結,《針灸甲乙經》以「腹屈」為正名,《千金翼方》作「腸結」,《外台秘要》作「腸窟」,看來「腹」字是「腸」字的傳誤。腸之屈,或腸之結,是指大腸於此處開始屈曲上行。清葉廣祚的《採艾編》就說:「腹結,言大小腸盤回曲結之所。」這一解釋是很確切的。

《針灸大全》卷四載有「闌門二穴,在曲骨兩旁各三寸」;《針灸大成》經外奇穴(同見《奇效良方》「闌門」誤作「蘭門」, 「曲骨」誤作「曲泉」。此穴即《針灸玉龍經》所稱的「閣門」,位置「在玉莖毛際兩旁各三寸」。玉莖毛際,即曲骨的位置。曲骨旁3寸,當氣沖外1寸處。主治疝氣沖心,歌說:「豎痃疝氣發來頻,氣上攻心大損人;先向閣門施瀉法,大敦復刺可通神。」其穴名,按字義當以闌門為正。

「魄門」作為肛門別無疑義。有關穴位,局部當推長強、會陽。《百症賦》:「刺長強於承山,善主腸風新下血」,即指遠近相配以治療肛門病症。長強位於尾骨與肛門之間;會陽則位於尾骨基底部的兩旁,對肛門的作用較為直接,《針灸甲乙經》即以治「洩注、腸澼、便血」的肛門部病症。

轉載請註明來源:今天頭條