大寒,是全年二十四節氣中的最後一個節氣。每年公曆1月20日前後,太陽到達黃經300°時,即為大寒。《授時通考·天時》:「大寒為中者,上形於小寒,故謂之大……寒氣之逆極,故謂大寒。」

大寒節氣養生醫生穴位

大寒過後,又將迎來新一年的輪迴。民諺有雲,「大寒到頂點,日後天漸暖。」冬天就快過去,春天還會遠嗎?在大寒節氣裡,養生要注意些什麼呢?

大寒多按「三穴位」

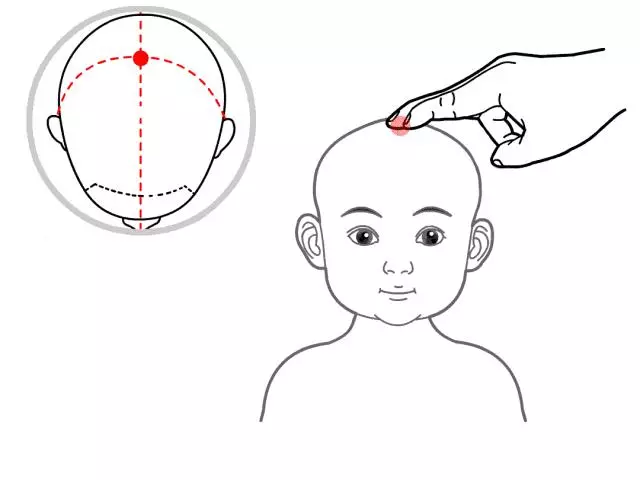

1. 百會穴——能降血壓

百會為督脈之要穴,是諸陽集會之處,與各臟腑經絡相通,故有調整陰陽整體治療之用。

對神經系統疾病如神經性頭痛、失眠、健忘、目眩等症;循環系統疾病如冠心病、高血壓、低血壓等;呼吸系統疾病如慢性鼻炎、咽炎、慢性支氣管炎、反覆呼吸道感染等都有防治作用。

大寒節氣養生醫生穴位

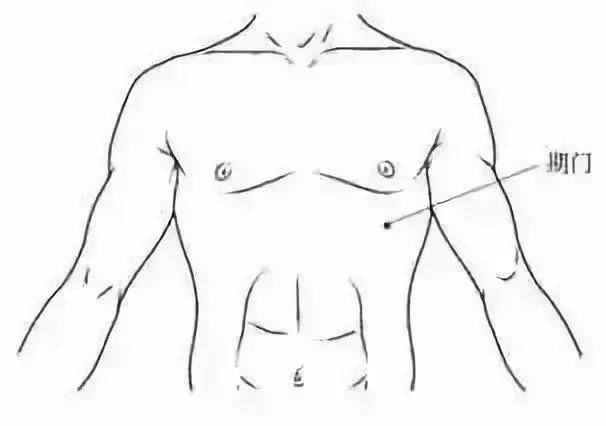

2.期門穴——疏肝解鬱

大寒養生的重點在於調節肝膽經,這樣不僅能升發陽氣防風寒,而且能疏散鬱悶、壓抑的情緒。

期門穴為肝經的募穴,是臟腑之氣匯聚於胸腹部的特定穴位。相當於肝的幕僚,肝遇到麻煩了,它就會站出來幫「將軍之官」出謀劃策、排憂解難。

中醫古籍《傷寒論》裡認為此穴為疏泄肝膽的首選穴位,對調理肝臟有很好的效果。

大寒節氣養生醫生穴位

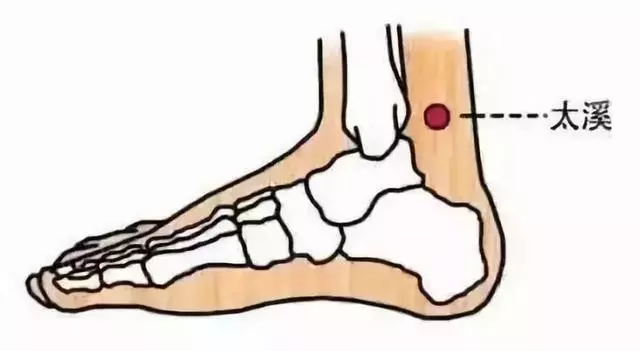

3.太谿穴——滋陰防燥

太谿穴位於足內側,內踝後方與腳跟骨筋腱之間的凹陷處。可每天按摩2次,每次10分鐘。大寒天氣乾燥的時候,按揉的時間應該長一些,可防燥傷陰。

按摩太谿穴有滋補腎陰的作用,適用於陰虛體質偏於腎陰虛的人。

大寒節氣養生醫生穴位

大寒之後防「三寒」

1. 防肺寒——喝熱粥散寒

流鼻涕、咳嗽、頭痛……是冬日最常見的毛病。醫生指出,症狀較輕的,可以選用一些辛溫解表、宣肺散寒的食材,清代《惠直堂經驗方》中的神仙粥就不錯。

有歌云:「一把糯米煮成湯,七根蔥白七片姜,熬熟兌入半杯醋,傷風感冒保安康」。溫服後上床蓋被,微熱而出小汗。每日早、晚各1次,連服2天。

大寒節氣養生醫生穴位

2.防腰寒——雙手搓腰暖腎陽

腰部為「帶脈」(環繞腰部的經脈)所行之所,特別是脊椎兩旁的後腰是腎臟所在位置。

中醫介紹,腎喜溫惡寒,雙手搓腰有助於疏通帶脈、強壯腰脊和固精益腎。

大寒節氣養生醫生穴位

3.防腳寒——做個暖足浴

足浴跟熱水洗腳不一樣。醫生介紹,足浴要注意三點:

第一是溫度,水溫最好40℃左右,水淹沒踝關節處。

第二是時間,每次浸泡20-30分鐘,不時添加熱水保持水溫,泡後皮膚呈微紅色為好。

第三是按摩,泡足後擦乾用手按摩足趾和腳掌心2-3分鐘。

最後要注意的是,以上三點做完之後最好在半小時內就寢,保證足浴效果。

大寒節氣養生醫生穴位

「大寒」是二十四節氣中的最後一個節氣,在這辭舊迎新之際,回望今年走過的路,我們用汗水收穫了生活的五穀豐登!

文章來源: https://www.twgreatdaily.com/cat42/node2000478轉載請註明來源:今天頭條