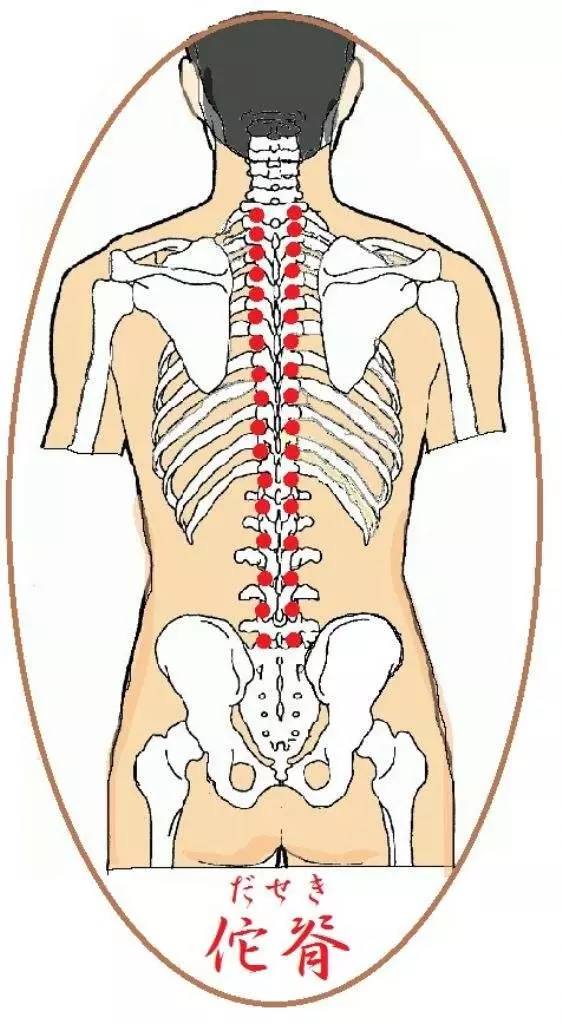

臨床應用的華佗夾脊穴,其實就是華佗對臟腑背俞的特殊定位法,它與黃帝《明堂》的正統派略有不同。這種不同,當是華佗從實踐經驗出發,對背俞的定位作了些改動。它不單純是橫向距離脊推正中的1寸或5分的差異,還有上下位之間的高低差異。我們既要知道前者,還得了解後者。

《隋書·經籍志》所記的《華佗枕中灸刺經》一卷雖然已失傳,但在《肘後備急方)和《醫心方》中還能見到有華佗灸刺法的零星記載,華佗夾脊穴的流傳就是由此而來。

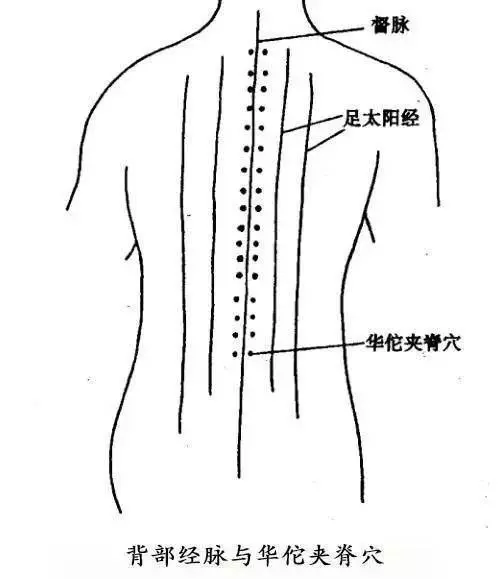

華佗夾脊穴實即華佗定背俞法。首先,要分析的是其橫向的距離,是距離正中5分還是1寸?《肘後方》卷二引華佗治霍亂法,灸「夾背脊大骨肉中,去脊各一寸」;在此前一條文也說「夾脊左右寸」(未指明引華佗)。可知這是從正中向兩旁各開1寸。《醫心方)卷二引《華佗針灸經》,說是「凡諸槌(椎)俠脊相去一寸也」。相去1寸,被解釋為左右相距1寸,單側就成為5分。後人所傳的夾脊5分定位是由此而來,從臨床應用來看並不切合實際。脊椎,外部能摸到的是其向後突起的棘突,夾脊之「脊」即指此而言。如果夾脊5分,所刺到的只能在棘突之間的「骨中」而不是「肉中」;只有從正中旁開1寸的距離直刺,才能刺到大骨間的肉中。只要不碰上橫突,可以適當深刺而能取得較強的針感,並且不致刺傷內臟。華佗的學生樊阿「針背入一二寸」(見《三國志·魏志·華佗》),看來就是用這種夾脊刺法,別的部位就不可以刺到這個深度。《華佗別傳》所說的「夾脊一寸」,也應理解為距離正中1寸,而不是5分。

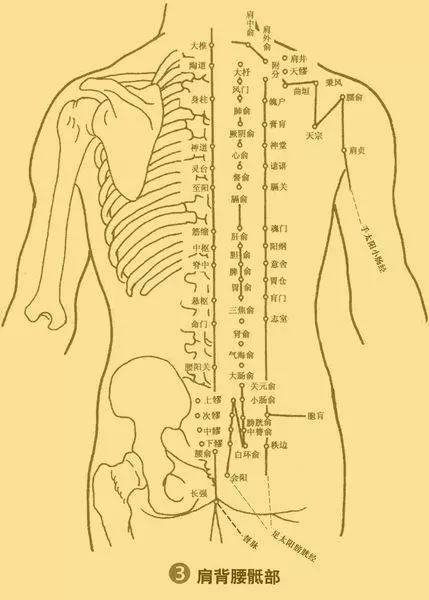

1寸的「寸」還有個參考標準,那就是上髎穴(第一骶後孔)與脊正中線的距離。八髎穴以四對骶後孔為骨性標誌,上髎距離較開,算作正中旁1寸,依次為次髎、中髎、下髎,大約可按9分、8分、7分的比例縮短摸取其骨陷。其下會陽穴,夾尾骨底兩旁。

華佗夾脊穴有多少對?《華佗針灸經》從第一椎一直排到二十三椎,那就是從第一胸椎(也有可能從第七頸椎棘突起數),至第十七椎為第五腰椎,其下第十八、十九、二十、二十一、二十二椎合為低骨,分骶1、2、3、4椎,並合後所留的骶後孔即為八髎穴所在。華佗將第十八及二十二椎都總稱「八髎俞」, 可見八髎穴的定位與上部各夾脊穴成一直線。故上部各夾脊穴的橫向距離可與上髎相同。

關於夾脊的理論淵源,可以追溯到《靈樞·經脈》所說的「從腰中,下挾脊,貫臀……」這裡說的是足太陽膀胱經從腎俞以下分出,緊靠脊旁,通過骶部的八髎穴;還有督脈別絡,由長強「夾膂上項」,說的也是挾脊柱兩旁。「夾脊」,原寫作「挾脊」或「俠脊」,意思是一樣的。

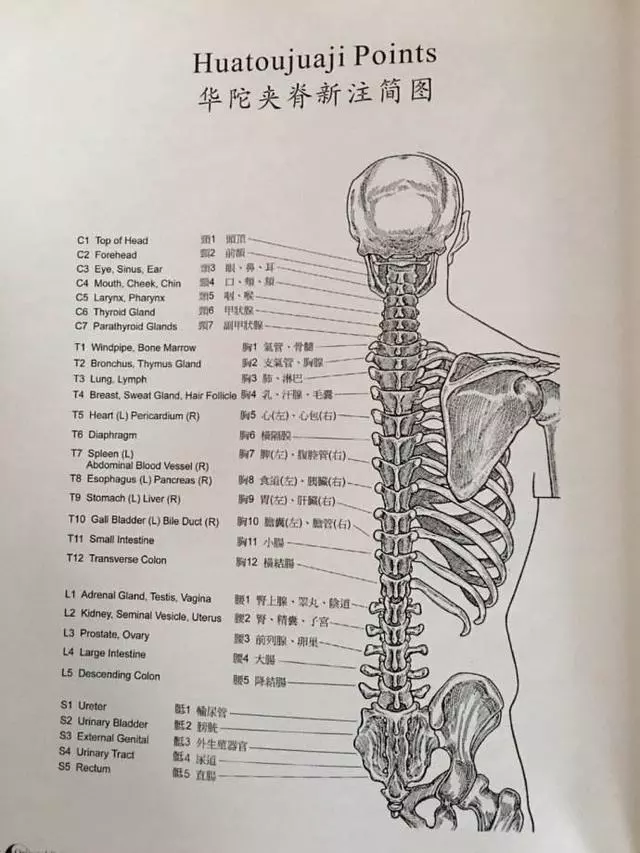

其次,要講華佗背俞上下位的差異,第一椎華佗名「大椎」,按理,「大椎骨」指的是第七頸椎棘突,大椎穴應在第七頸椎棘突與第一胸椎辣突之間,此「大椎」實際是指大杼,第三椎旁不稱肺俞而稱「雲門俞」,是以肺經穴名為名,意義也通。第四椎旁名「神俞」,五椎旁名「脈俞」,六椎旁則名「心俞」,當是據「心舍脈,脈舍神」的理論,說明四、五、六椎均與心臟有關。

肝、膽、脾、胃俞,都較《明堂》提高一椎,應當說是差異不大:其下第十二椎旁名「腸俞」,十三椎旁卻名「大倉俞」, 「太倉」原是胃的別稱,此稱「大倉」是否另有所指,都屬於消化系統則是一致的。第十五椎旁名「陽結俞」,陽,疑是「腸」字之誤;又雲「氣海俞」,氣海俞之名始見於此。第十六椎旁名「裂結俞」,意義不明。「結」應是指結腸(僧匡於十五椎旁名「結腸俞」)。第十七椎旁又名「大小腸俞」,似指十二椎以下都與腸道有關。

第十八椎名「三焦俞」,又雲「八髎俞」;第二十椎名「手少陰俞」,又雲「重下俞」;第二十一椎名「胃俞」,又雲「解脊俞」,似均當以「又雲」為是。因十八椎以下已屬骶骨,為八髎穴所在,故可總稱「八髎俞」。第二十椎,當骶4,可治下痢,故名「重下俞」;二十一椎正當骶管裂孔,故稱「解脊俞」(意指脊骨分解);第二十二椎已屬骶5,接近肛門,故名「盡腸俞」。第二十三椎已屬尾骨,最為低下,故稱「下極俞」;其位置可能即其旁的會陽穴,或其下端的長強穴。督脈起於「下極之俞」即指長強。

以上說明,華佗夾脊是華佗關於背俞的特殊定位。臟腑背俞上起胸椎,下至骶椎,而華佗夾脊則是從胸椎至腰椎都按骶部八髎穴的距離定穴,所以八髎穴可說是標準的夾脊,不能在八髎穴內側再定出所謂「骶夾脊」。頸椎旁原不屬臟腑背俞的範圍,所以華佗也沒有定出頸部的夾脊穴,「頸夾脊」的應用是近人的新發展。

文章來源: https://www.twgreatdaily.com/cat42/node1996961

轉載請註明來源:今天頭條