古人在長期的生活實踐中總結了自然界各生命現象的產生和消亡,春溫、夏熱、長夏濕、秋燥、冬寒的變化規律和與之相應的春生、夏長、長夏化、秋收、冬藏的物候變化規律,而且此五時與風、熱、暑、濕、燥、寒的偏勝有密切的關係,對其進行歸納之後形成了五行學說。

五行的基本概念:

五行是指:木、火、土、金、水五種物質及其運動變化規律。認為此五種是構成自然界的基本物質,這五種物質各有特性,五行便是他們之間的運動變化規律。

概括的來說五行:

木:木曰曲直。是指木的性格是彎曲、曲折、伸直、調達,又指春天的溫暖萬物由彎曲而伸直、由彎曲隱秘而申達的過程。代表臟器為肝。

火:火曰炎上。是指火具有上升、盛大的意思,又指夏天的炎熱萬物盛大繁茂生長的過程,代表了其盛長的過程。代表臟器為心。

土:土爰稼穡。稼是指播種和果實的秀實,穡是指果實收穫,而稼穡是指植物隨著長夏雨水集中的濕潤之時由禾苗轉化為果實的過程,代表了長夏的濕潤和果實變化的過程。代表臟器為脾

金:金曰從革。是指順從、隨之、改革變革的意思,代表了秋季時炎熱的天氣轉為涼燥,萬物也隨之收斂沉降的過程。代表臟器為肺。

水:水曰潤下。是指滲入其他物質,下降、入地、向下、閉藏,代表了冬天的寒冷和萬物於此時閉藏的過程。代表臟器為腎。

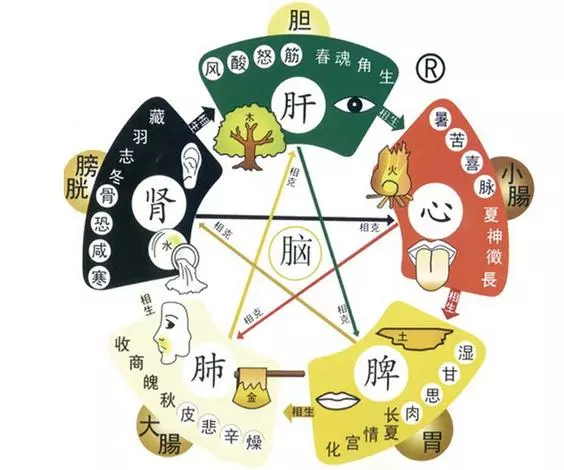

聰明的古人通過取向比類的方法,以方向、臟腑、顏色、聲樂等的與五行結合起來,以推演絡繹的方法把身體的各個部分歸類從屬起來,形成了一套獨特的體系。

五行之間關係:

五行之間包含了相生、相剋、相乘、相辱、制化的關係。五行之間正因為有此關係,也就平衡協調了諸事萬物。

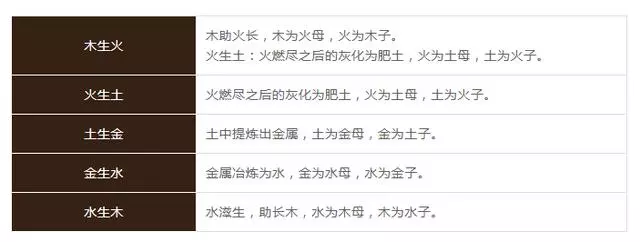

相生:是指具有資生、助長、促進的意思,次序:木生火、火生土、土生金、金生水、水生木。任何一行都有「生我」和「我生」兩方面的關係,即「生我」者為母,「我生」者為子,因此,五行相生的關係又成為母子關係。

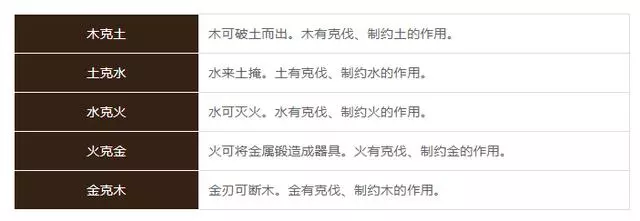

相剋:克就是克制、抑制、制約的意思,相剋是指事物對另外一個事物的製約。五行相剋是指:木剋土、土克水、水克火、火克金、金克木。任何一行都有「克我」和「我克」兩方面的意思,「克我」者是我的「所不勝」,「我克」者是我的「所勝」。

相乘:相乘與相剋的意思一樣,只是攻伐太過,形成了欺凌的意思。即木乘土、土乘水、水乘火、火乘金、金乘木,這裡面有兩重意思,一是一方太過軟弱,導致了另外一方的攻伐太過,或者是一方太過強硬導致了受欺的一方顯得虛弱。

相侮:即欺侮,又稱為反克的意思,本身是上司克制下屬,結果成了下屬要挾上司,這就是形成了一種相侮的關係。同樣,這裡面也有「太過」和「不及」兩層關係。比如土與木的關係,正常是木剋土,但是如果土太過於鬆軟,就導致了木的攻伐太過,又或者是木太過強盛,正常的土已經無力阻礙木的發展。

五臟的功能活動是相互聯繫的,五行學說的生剋制化的理論可以充分的說明其中的關係。由於五臟與五腑、五體、五官、五色、五志、五液、五音、五味、五脈都有著五行歸屬的對應關係,因此在臨床診斷的時候就可以根據歸屬關係來推斷病情,進而確定治則和治法。

五行學說與陰陽學說之間的關係本身為兩種不同的學說,但是又相互統一、相互為用、缺一不可。

從中醫五行看五臟互補!

五臟自身就是一個極為精密龐大的循環系統,它們通過生、長、化、收、藏來維持生命的不停運轉。

中醫五行:

腎屬水,腎主骨,腎是血液循環的過濾器; 主藏精,主生長發育,主水液,主納氣,主骨生髓通於腦,主命門火,開竅於耳及二陰,其華在發。

肝屬木,肝主免疫,肝是解毒基地;

心屬火,心是動力泵,心是推動血液運行的髒器;

脾屬土,脾胃不和。胃是容納,脾是吸收,向全身供水液;

肺屬金,肺是宰相,肺是吸收,呼出廢氣,吸入氧氣。

五臟:肝·心·脾·肺·腎人體的實體性器官生化並儲存人體的精華

六腑:膽·小腸·胃·大腸·膀胱·腎空體性器官,人體的輸送管道、消化食物並排除廢物

木--肝臟·膽主經絡開竅於眼對應春天綠色春養肝膽

火--心臟·小腸主血脈開竅於舌對應夏天紅色夏養心

土--脾臟·胃脾胃是後天之本,氣血昇華之源黃色一年四季養脾胃

金--肺·大腸主皮毛開竅於鼻對應秋天白色秋養肺

水--腎·膀胱主骨髓開竅於耳朵對應冬天黑色冬養腎

文章來源: https://www.twgreatdaily.com/cat42/node1983034

轉載請註明來源:今天頭條