東風-17

傳統上,東風-17這種射程一千多公里的「中近程常規飛彈」被列入戰略武器,似乎很奇怪。

但其實——這可不是亂說哦。

在21世紀的今天,實際上傳統的戰略武器和戰術武器的界限正在模糊。

一方面,是美國的B-52、B-2戰略轟炸機大量被用於執行戰術任務,甚至考慮過使用「三叉戟」D5飛彈或者民兵3飛彈攜帶常規彈頭執行戰術打擊任務。

另一方面,中國目前大量裝備的精確打擊中程和中遠程飛彈正日益具備戰略意義,由於這些飛彈能在幾分鐘內同時摧毀數千個要害目標——換句話來說,在數分鐘內可以讓整個第一島鏈的美國軍事基地失能,這種打擊效能可以說不亞於核武器。因此實際上這些常規飛彈已經具備了戰略威懾意義。

目前,對東風-17為代表的高超聲速飛彈武器系統,別說進行攔截,就是預警都非常困難。也正是因為如此,我國強調這種飛彈為常規武器——也就是說,如果對手的天基預警衛星發現了東風-17升空,隨即失蹤,也不必擔心,這不是核武器——雖然如果在一天內看到數百枚東風-17的尾跡,那強敵的亞太基地網也就已經……但這畢竟不是核武器。

在這種情況下,強敵的唯一應對措施只能是發展類似的武器試圖形成「恐怖平衡」——然而從現狀來看,他們的研製進度相當不理想,也就是說,東風-17飛彈給了我國起碼5-10年,甚至更長的戰略優勢窗口。而且,由於實際的地緣因素,強敵即使部署與我方類似的高超飛彈系統,也幾乎不可能與我方的大量中程、中遠程精確打擊能力形成對等威懾。

東風-17飛彈首次亮相

這意味著,對手將只能訴諸於核武器——然而這在現代地緣戰略中就等於承認自己的劣勢 ,因為在兩個擁有強大核力量的大國之間,核武器作為一種保衛自己核心利益的手段,其威懾力是可信的;但若一方聲稱要用核武器保衛一些無關緊要的邊緣利益——這是毫無意義的。(參考美國和蘇聯在古巴飛彈危機中的表現即可略知一二)

當然,如何運用這個優勢爭取更有利的戰略態勢——那就是決策者對於地緣戰略的水平了,所謂「運用之妙,存乎一心」。

因此,作為我國最新型精確遠程打擊火力的代表,東風-17被列入戰略打擊力量的行列,就很可以理解了。

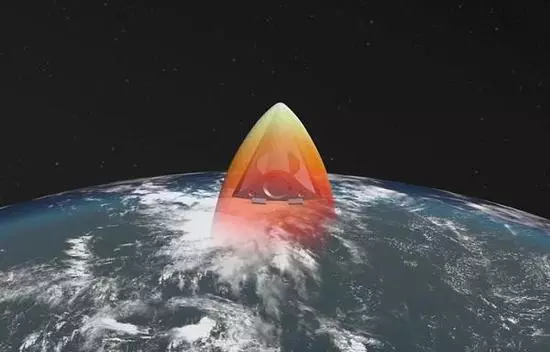

東風-17飛彈是世界上第一種實際服役的全程滑翔高超聲速飛彈,此次在國慶70周年閱兵式上的展示,具有極大的震撼性。

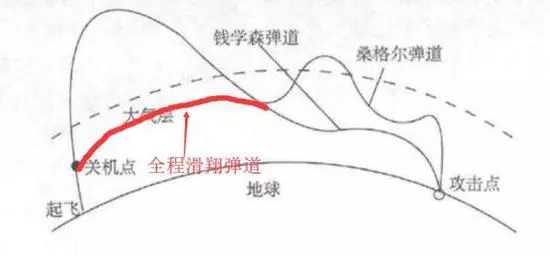

這裡我們需要解釋一下「全程滑翔」的概念,2014年我國首次使用長征-2號火箭發射高超聲速滑翔體進行試飛開始,高超聲速武器就成為了全國軍事愛好者和很多普通民眾都耳熟能詳的詞彙。而與之相伴的,是關於「水漂彈」的傳說——然而實際上所謂的「水漂彈彈道」,也就是飛行器在大氣層邊緣高度反覆彈跳,並非高超聲速飛行的最佳方案——事實上這種彈道也並非「錢學森彈道」。

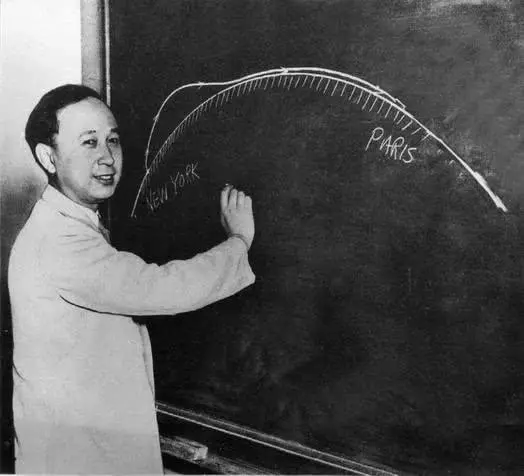

所謂「錢學森彈道」的設想,是採用具備高升阻比的飛行器,在再入大氣層過程中,並不會被大氣層彈出來,而是通過飛行器自身的升力和重力實現平衡,從而做到長距離的滑翔飛行。

而比這更進一步,還可以實現飛行器全程不飛出大氣層,而是在大氣層內實現彈道改平,並進行加速,達到高超聲速滑翔的速度,實現滑翔。

從這個角度考察目前中、俄已經列裝的飛彈和美國正在研製的此類飛彈,只有東風-17是真正的「全程滑翔」飛彈。

俄羅斯「先鋒」飛彈據稱也採用了滑翔設計,但其滑翔器實際外型並未公開,只公布了一個CG畫面

可以說,從東風-17出場開始,「水漂彈」這個概念已經不再是「最先進「概念了。

目前,國內方面,東風-26、東風-16、東風-15B、外貿型M-20飛彈,以及正在研製的鷹擊-20反艦飛彈都屬於「水漂彈」,國際上,俄羅斯「伊斯坎德爾」、「匕首」,以及美國在陸軍AHW基礎上開發的陸、海、空三軍各自開發第一代高超聲速飛彈,均屬於「水漂彈」範疇。

「水漂彈」的特點是在再入大氣過程中(如「伊斯坎德爾」則是從高層稀薄大氣進入相對較為綿密的大氣時),彈體產生的升力將飛彈抬升到再次脫離大氣層,之後彈頭再次再入大氣,彈跳一次或多次後,有一段較短的時間內出現升力和重力平衡,飛彈在大氣層內特定高度以很低的下降率高速滑翔飛行的現象——但「水漂彈」身上這個滑翔段較短,遠不如升力體構型的飛彈。

計較滑翔段長度的意義在於,進行平衡滑翔的時候,可以在氣動舵面控制下,實現橫向的機動——簡單說就是可以轉彎,而高超聲速飛行器難以攔截和預測飛行軌跡的最關鍵之處就在於這個橫向機動能力。

當然,俄羅斯的「先鋒」,美國空軍AGM-183A ARRW飛彈也都要採用升力體滑翔器技術,但與我國DF-17(以及之後將要發展的在DF-26\DF-31飛彈基礎上發展的新滑翔彈)相比,這些飛彈也是要將飛行器射出大氣層,然後在重返大氣層過程中進入滑翔。這就意味著飛彈仍有一段要離開大氣層,這為對手發展太空攔截和偵測飛彈可能飛行方向等留下了一定的空間。而我國採用的是大氣層內起滑技術——也就是說,飛彈在上升到預定高度後,關閉發動機,靠自身重力實現轉彎,使用火箭發動機橫向加速達到滑翔速度並開始滑翔。這樣就把高超聲速飛彈最後容易被攔截和偵測的一段大氣層外飛行也取消掉了,對手將無法從遠距離上對其進行偵測,更談不上攔截了——包括美國人曾經寄予厚望的所謂「上升段攔截」也將無從實施——除非他們能貼近到飛彈發射車頭頂上,但那樣還不如直接攻擊發射車了……

橫向機動能力的另一個好處是解決了長期困擾彈道飛彈快速反應能力的重要難題——橫向瞄準,傳統的彈道飛彈需要較長發射準備時間的一個原因就是它必須精確的對準目標的方向,而相比之下,「水漂彈」就已經可以概略對準目標發射——我國M-20飛彈外貿的時候強調從停車到發射只需5分鐘,這就已經是利用了橫向機動能力來修正橫向偏差。而到了東風-17,已經幾乎不需要考慮對準目標的問題了,反正可以360度轉……也就是說理論上它甚至可以攻擊發射車後方的目標(實際上當然不會這樣干)。

中國第一款列裝的全程滑翔戰役戰術飛彈東風-17

中國第一款列裝的「水漂彈」東風-15B

正是因為東風-17具備無法攔截,機動靈活,精度高,威力大的特點,在它大量裝備後,第一島鏈上的所有重要目標將等同裸奔。

也正是因為它的出現,東風-11、東風-15,乃至今後東風-21C和東風-21D飛彈都將可以放心「交棒」。

東風-17的成本相對於東風-16要高一些,但是也只有一千多萬人民幣,這樣的成本可以算得上是「白菜價」了——另一邊,採用更傳統「水漂彈」技術的東風-16自然就更「白菜」了……

因此,我們也就可以想像,如果東風-17飛彈的裝備數量將達到四位數,那麼東風-16裝備數量……

其實我們也有個參考,美國的「戰斧」飛彈,90年代的美軍採購價為100萬美元,到90年代末一度降低到45萬美元,但隨著美元匯率變動等因素,其價格在2010年前後已經恢復到100萬美元/枚,而到今天,這個價格已經達到了200萬美元。

「水漂彈」採用的是桑格爾彈道或者典型的錢學森彈道,而東-17為代表的全程滑翔彈,採用水平起滑,連大氣層都不必飛出,是對錢學森彈道的進一步發展,代表了人類高超聲速滑翔飛行技術目前的最高境界

1947年,當時擔任美國陸軍上校的錢學森提出了錢學森彈道的設想,當時他想像的是從紐約直接飛往巴黎的高超聲速民航機

我們且不考慮美元和人民幣購買力問題,僅考慮匯率,東風-17的價格和最新版的戰斧BLOCK IV相似。

而美軍裝備了多少「戰斧」飛彈呢——4500發(發生衝突消耗多少就會下訂單補充多少,確保儲存數量為這個數字,這也就是為什麼每次美國對外動武,雷西昂公司的股價就會上揚)。

由於「戰斧」飛彈是美國唯一列裝的中遠程戰役\戰術飛彈,我們差不多可以認為這個數字是美國經過論證的,應對全球大規模衝突所需要的基礎的戰術飛彈數量。

從這個角度考量,為了應對強敵,中國的陸基\海基戰役戰術的總體作戰效能,自然不應該亞於美國的「戰斧」——事實上考慮到美國在很多領域的優勢,為了將其抵消,火箭軍戰役戰術飛彈為了建立「不對稱優勢」,總體效能應該大大超過「戰斧」才對。

東風-17、東風-16作為東風-11A和東風-15B\C系列的換代產品,裝備總數可能比這兩種老彈增加不少。這兩種飛彈射程均超過1000公里,突防能力、打擊精度等方面也相當驚人,再加上東風(長劍)-100超音速巡航飛彈和繼續服役的東風(長劍)-10巡航飛彈(技術水平相當於「戰斧),總體作戰效能要比美國4500枚「戰斧『高一個檔次是不成問題的。

在閱兵式結束後,就有美國軍事專家分析稱,中國「東風」17使用了高超聲速滑翔技術,在再入大氣層的前後進行滑翔變軌飛行,可以躲避美軍的所有常規反導,世界上沒有一個國家能夠攔截。

轉載請註明來源:今天頭條