軍用口糧是軍人在作戰、訓練或其他特殊情況下無法獲得正常飲食時食用的軍用制式食品,具有重量輕、易攜帶、耐儲存、營養均衡、品種多樣、即開即食、便於大量生產運輸的特點。軍用口糧是現代軍隊保持戰鬥力的重要保障,也代表著一個國家的工業技術水平。軍用口糧產生於近代,隨著戰爭規模的擴大和食品加工儲運技術的進步而發展。各國軍隊依據各自的飲食習慣和後勤保障能力為部隊配置不同特色的軍用口糧,比如義大利軍隊的通心粉、德國軍隊的黑麵包、日本軍隊的飯糰,英國軍隊的咸牛肉等等,但就軍用口糧的品種口味、科技含量和工業化生產水平而言,美軍軍用口糧無疑領先於世界。從二戰以來,美軍的戰地伙食一直讓對手十分羨慕,素不知在長達兩個多世紀的發展中,美軍口糧也曾讓大兵們嫌棄不已,吐槽不止。

1944年的西線戰場上,一位美軍第3步兵師的士兵與一位小男孩分享他的C口糧。

獨立戰爭時期

從時間線考察,美軍軍用口糧的歷史與美利堅合眾國本身同樣悠久。在獨立戰爭爆發後,大陸軍於1775年11月制定了美軍歷史上最早的口糧標準,每名士兵每天可以得到定量的食物配給,包括肉、麵包、豆類和飲料。但受到生產條件和後勤能力的限制,實際供給很難達到標準,部隊基本就地取材,供應伙食首先確保吃飽,至於口味則不敢奢求。當時美軍最常見的戰地菜肴是腌豬肉煮豌豆,普遍食用的口糧是一種用麵粉和水攪拌後烤制的硬麵包,飲料包括牛奶、啤酒、蘋果酒、朗姆酒、白蘭地等,還供應一種糖漿(甘蔗榨糖的副產品)用於調味,此外口糧中還包含了實用的蠟燭和肥皂。這份單調菜單的基本內容在此後100多年間幾乎沒有變化,唯一值得一提的改變是在1832年用咖啡取代了配給中的酒類飲料。

獨立戰爭時期大陸軍士兵的主要口糧:硬麵餅。

在國外的軍迷重演活動中,一位裝扮成大陸軍士兵的老軍迷從木桶中拿起一塊硬麵餅,圖中還能看到裝有豆類和鹹肉的木桶。

從獨立戰爭到美西戰爭,美軍士兵在戰場食用的肉食主要是圖中所示的鹹肉。

南北戰爭時期

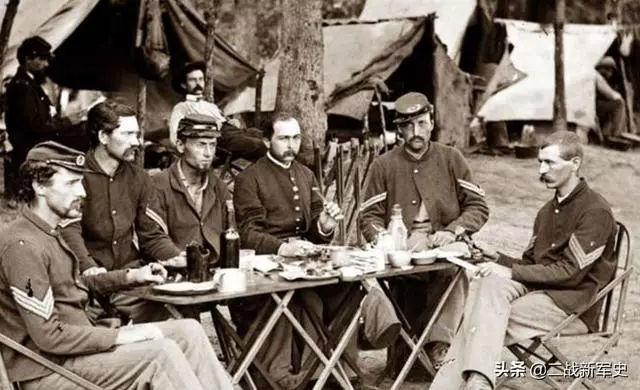

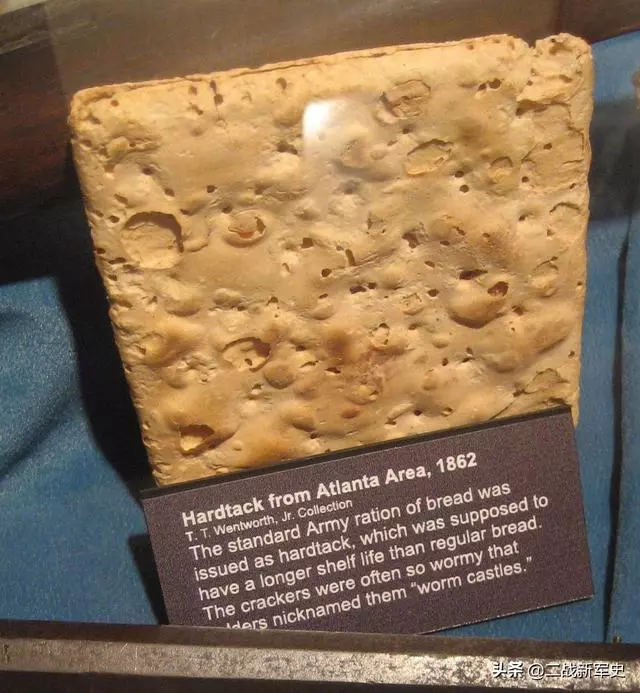

在南北戰爭時期,交戰雙方都制定了「標準陸軍口糧」,但內容與獨立戰爭時期變化不大,仍以腌肉和穀物麵食為主。最有代表性的主食是軍用硬餅乾,以小麵粉、水和鹽為原料,硬如石頭、口感奇差,被士兵揶揄為「鐵板餅乾」或「銼牙器」。肉類中培根(煙燻豬肉)頗受歡迎,但士兵們更多時候只能吃到長期腌制的鹹肉,用鹹肉和蔬菜、豆類等熬煮的濃湯常常是戰場上最好的熱食。此外,口糧中還增加了核桃、花生、咖啡豆、土豆以及白糖、鹽、胡椒等調味品。該時期罐頭食品開始進入美軍的戰地伙食,雖然沒有列入正式口糧,但士兵們經常私下購買罐頭,戰爭期間美國的罐頭產量增長了8倍,並於戰後在全國範圍內得到推廣,成為軍隊和大眾的儲備食品。

南北戰爭時期,北方聯邦軍士兵在戰地用餐,伙食的好壞取決於戰地自行收集的食材,而官方配給的口糧絕對說不上好吃。

聯邦軍士兵就著咖啡啃食硬餅乾的畫面。

今日陳列在博物館中的美國內戰時期軍用硬餅乾的實物。

後人根據歷史資料復刻的南北戰爭時期的戰地菜肴:培根焗豆,看著非常誘人,但並非隨時都能吃到。

一戰時期

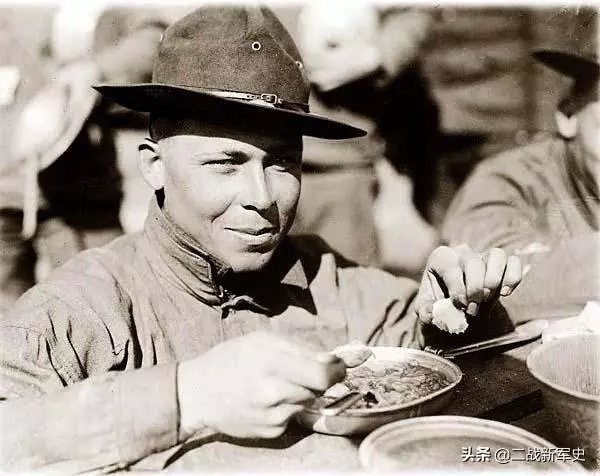

1917年4月,美國宣布參加一戰,派出遠征軍赴歐洲作戰。戰爭的需要促使美軍後勤部門對戰地伙食供應進行改革,形成了真正的軍用口糧生產供給體系。一戰時期,美軍為前線部隊制定了三類軍用口糧:儲備口糧、塹壕口糧和應急口糧,均以罐頭食品為主,選擇易於保存的肉類、穀物等食物,配以鹽、糖、咖啡、香菸、酒等物品,罐頭肉包括烤牛肉、咸牛肉、鮭魚和沙丁魚等,主食包括硬餅乾和黑麵包。儲備口糧、塹壕口糧封裝於金屬罐頭中,既可以加熱食用,也可以直接冷食,便於儲存運輸,但存在重量較大、攜帶不便的缺陷。應急口糧中包含了由小麥粉、牛肉粉製成的壓縮牛肉餅和巧克力,保證士兵在緊急情況下最低限度的食物需求,因為又硬又難吃,被稱為「裝甲糧」,可以視為日後單兵戰鬥口糧的雛形。到1918年停戰前,美國陸軍軍需部門已經向法國前線運送了超過200萬份軍用口糧,剩餘的軍用口糧大多用於賑濟陷於饑荒的巴黎市民。

一戰時期,一位美軍士兵在戰地享用飯菜。第一次世界大戰有力促進了美軍軍用口糧的發展。

一戰時期作為美軍軍用口糧的硬麵包,第一張圖為金屬外包裝盒,第二張圖是紙質內包裝。

一戰時期美軍的應急口糧,裝在一個扁圓形小金屬盒內。

二戰時期

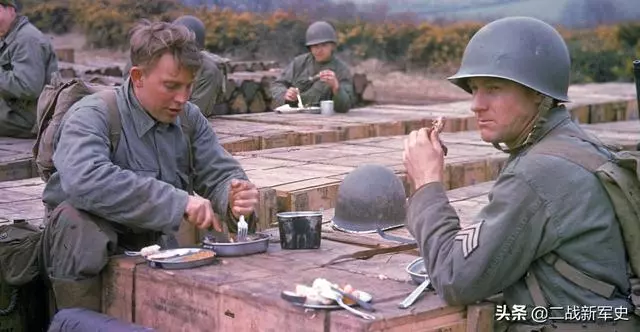

基於一戰經驗和發達的食品工業,美國在兩次大戰之間建立了領先世界的軍用口糧研發生產體系。在二戰前,美國陸軍將軍用口糧分為四類:A、B類是利用生鮮食品或罐裝半成品加工的熱食;C類為罐裝熟食,開罐即食;D類為應急食品,以巧克力為主,其中C口糧是二戰美軍最主要的戰鬥口糧。戰時美軍又開發了K口糧作為單兵單日戰鬥口糧,以壓縮餅乾和罐裝肉為主,重量輕、易攜帶,可提供3200大卡的熱量,至於味道只比「挨餓強一點」而已。

1944年的歐洲戰場上,一位美國大兵在成堆的155毫米炮彈上進餐,從食物內容看應該是野戰廚房提供的熱食。

1944年夏季,美軍第77步兵師的兩位官兵在關島前線食用K口糧。

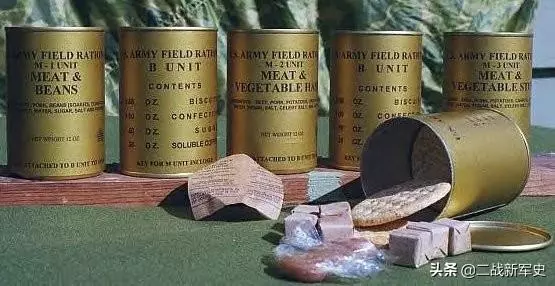

二戰時最著名的美軍軍用口糧自然是C口糧,一份標準的C口糧重約2.5公斤,含3個肉罐頭、3個穀物罐頭和1個附件包,可提供4437大卡的熱量,滿足單兵一日三餐所需。肉罐頭品種多樣,包括各種肉類、雞蛋、豆類、土豆、米飯、通心粉等,可隨意搭配;穀物罐頭內裝餅乾、麥片、奶酪、咖啡、花生、葡萄乾、果醬、奶糖等,也可任意組合。附件包內裝有鹽包、糖包、塑料調羹、口香糖、香菸和廁紙等,3~4份口糧配一隻開罐器。C口糧在二戰中廣泛供應美軍及盟國軍隊,經改良一直服役到20世紀80年代初。

C口糧在美國軍用口糧發展史上具有里程碑的意義,也是美式軍用口糧的典型代表。

除C口糧外,斯帕姆午餐肉是另一種非常出名的軍用食品,它是美國荷美爾公司於1937年推出的熟食罐頭,以碎豬肉和澱粉為主要原料,儘管營養價值不高,口味也不為美國大兵所喜,但因易於生產、烹飪方式多樣而大量供應前線,作為肉食的補充。到二戰結束前美軍採購了超過1.5億磅斯帕姆午餐肉,足夠全軍食用五年!這種似乎永遠吃不完的食物成了大兵們的噩夢,極為膩煩,差評滿滿。然而,在英國、蘇聯、中國等飽受食物匱乏之苦的國家,作為軍援物資的斯帕姆午餐肉則被視為珍饈美味,推崇備至。

二戰時期荷美爾公司生產的斯帕姆午餐肉罐頭,這種熟食罐頭在二戰中傳遍了世界。

1944年冬季的西線戰場上,兩位美國大兵面無表情地看著配發下來的SPAM罐頭。

越戰時期

二戰後,美軍在C口糧基礎上,以改善口味和營養為目的開發了新型戰鬥口糧MCI,被稱為「新C口糧」,於1958年採用,是越戰時期美軍最主要的野戰口糧。一份MCI重約1.2公斤,內含4個罐頭,分別裝有肉菜、穀物類、甜品和附件,含有2000大卡熱量。肉菜有12個品種,配合多種穀物、甜品,構成多樣化的前線餐譜。

在C口糧基礎上開發的MCI口糧也被稱為「新C口糧」。

在越南戰場上,美軍士兵們在分享MCI口糧,對於這種戰地口糧大兵們並不喜歡。

從C口糧到MCI,傳統軍用口糧都以罐頭食品為主,存在重量大和開啟不易的缺陷。為此,美軍在越戰期間研發了叢林專用輕量化口糧LRP,供執行遠程偵察任務的特種部隊食用。LRP以脫水食品為主,採用真空軟包裝,單份僅重300克,含有一份主菜、一份甜點和附件,提供熱量800大卡,無需加熱,加水即可食用,輕便快捷,從製作方法到包裝都較傳統口糧有了根本性的改變。LRP雖然沒有取代MCI,但預示著軍用口糧發展的新方向。

海灣戰爭至今

1981年,美軍在LRP基礎上研發成功了具有跨時代意義的MRE戰鬥口糧,堪稱今日世界各國現代軍用口糧的模板。MRE具有真空包裝、即開即食、無火加熱三大特點,其保質期比傳統罐頭延長一倍以上,配有化學加熱劑,無需明火也可吃上熱飯,開袋即食。每份MRE重約510~740克,含有主菜、開胃菜、餅乾或麵包、甜點、乾果、速溶飲料、加熱器、餐具和附件等,可以提供1200大卡以上的熱量。MRE的主菜花色多達數十種,測試表明普通人連續三周食用而不會厭膩,採用標準化生產,大幅降低成本,是美軍第一種在體積、重量、營養、口感和成本上達到均衡的戰鬥口糧。

在MRE基礎上,美軍又開發出更多類型的現代軍用口糧,以滿足不同軍兵種和特殊任務環境的飲食需要。MRE的製作理念也同樣影響到其他各國軍隊的軍用口糧設計,被競相模仿,其中包括中國軍隊的新型口糧也都採用了類似MRE的形式。

問世於20世紀80年代初的MRE口糧至今仍是美軍最主要的軍用口糧。

美軍第3步兵師的士兵在執行任務間歇享用MRE口糧。

現代中國軍隊採用的09式單兵自熱食品也借鑑了美軍MRE口糧的製作理念。

文章來源: https://www.twgreatdaily.com/cat35/node2010444

轉載請註明來源:今天頭條