近日,多地迎來大風降溫天氣,相信身處祖國各地的庫友們都深有體會,庫叔身在北京,前幾天也被凍得夠嗆。其實,這只是冬春之交正常的氣溫變化,於我們的工作、生活影響不大。

而300多年前的一場全球氣溫變化,卻對整個人類的發展產生了極為慘烈的影響。

當人們回顧明朝覆滅之前的一段歷史時,往往會把焦點放在國家內部的運轉之上,皇帝昏庸、奸臣當道、武將無能、刁民難纏,這些都被反覆提起。

但是,人們往往忽視了外部的嚴酷氣候,其所引發的一系列連鎖影響,也給了這個沒落王朝致命一擊。最後,20多萬清軍殺入關內,用了十幾年的時間相繼擊潰了各種反抗勢力,征服了明朝的全部疆域和廣袤土地上的眾多人口。

(圖為山海關 圖源:視覺中國)

其實,放眼望去,17世紀整個世界都受寒冷氣候影響,稱得上哀鴻遍全球,而由氣候引發的戰爭、饑荒和瘟疫等,更是讓全球約1/3的人口消失。

極端氣候到底是如何影響明朝乃至整個世界的?

文 | 河森堡 國家博物館講解員

編輯 | 謝芳 瞭望智庫

本文為瞭望智庫書摘,摘編自《進擊的智人》,中信出版集團2018年12月出版,原標題為《明末的地獄》,原文有刪減,不代表瞭望智庫觀點。

1

世紀危機

如果我們放眼全球會發現,在17世紀,深陷危機的並不只有中國,同時代的西方世界也是哀鴻遍野,比如,17世紀的法國先後被大災荒洗禮過11次,「飢餓」二字在那百年間幾乎印刻在每一代法國人的心頭。

據推測,17世紀末的一次大饑荒可能消滅了法國全國人口的10%,僅僅在1635年到1660年的25年間,法國人民就進行了156次起義。

英國在17世紀也頻頻陷入火燒屁股的尷尬局面,圈地運動引發的一系列政治風波讓民眾怒不可遏,王室的荒謬行為使得全國內戰此起彼伏,克倫威爾閣下和他的士兵們怒吼著掄起巨劍砍向國王的走狗們,乘虛而入的蘇格蘭軍則很樂意協助英王陛下剷除這群不知好歹的叛亂分子。正是在一次又一次的內耗中,英國國力大大受損,17世紀末,全英國1/4的人口處於極度貧困的狀態,饑荒已經司空見慣。

相較之下,在同時代的德國科隆,每5萬人中就有2萬人在大街上行乞。即使這樣,西歐的恐怖也不能和北歐相比,1696—1697年,一場特大饑荒蔓延開來,芬蘭全國人口消失了1/3。

那麼東方世界呢?還沒從壬辰倭亂中喘勻氣的朝鮮踉踉蹌蹌地走進了17世紀,立刻又遭遇到了來自女真部落的另外一場侵略,山河破碎,生靈塗炭,仿佛一個大病初癒的人被撲倒痛打。而之前曾侵略朝鮮的日本也同樣深陷危機,1642年開始的寬永大饑荒深深地動搖了德川幕府的統治,島原起義正是在這場危機之下爆發的。

(圖為壬辰倭亂,明朝稱為「萬曆朝鮮戰爭」,指明朝萬曆年間中朝人民抗擊日本侵略朝鮮的戰爭)

匱乏以及匱乏引發的風波和苦難成為17世紀的主旋律,伏爾泰曾說:「17世紀是篡權者的時代,世界是搶劫、掠奪、胡作非為的大舞台。」20世紀中葉,英國歷史學者霍布斯•鮑姆(E.J.Hobsbawm)也曾表示,17世紀的歐洲經歷了一個經濟衰退、糧食減產、死亡率上升、社會叛亂頻發的時代,各國普遍迎來了危機,現今的史學界通常將這場危機稱為「17世紀危機」。

喬弗里•帕克(Geoffrey Parker)是一位對17世紀危機有過深入研究的學者,他表示,從第一手數據來看,當時全球可能有1/3的人口在頻繁的戰亂、饑荒和瘟疫中消失。

2

極寒氣候

目前不少學者認為,這種全球危機爆發的主要原因在於,17世紀的氣候較之如今要明顯寒冷,尤其是在17世紀中葉,太陽活動明顯減弱,寒冷進一步加劇,從而引發了全球各地一系列的動盪,從明朝晚期的不少記載中都可以看到極寒氣候留下的種種跡象。

天啟元年(公元1621年)春,長江中下游及以南地區,大範圍冰雪天氣竟然持續了40多天,洞庭湖隨之冰封。崇禎六年(公元1634年),黃河封凍,冰堅如石。崇禎九年(公元1637年),海南島竟然下起雪來,這場雪一下就是三天,使得草木盡枯。1641年,蘇州的桃花盛花時間比往年晚了將近兩個星期。第二年,江蘇省竟然於立夏之際下起霜來,學者們從這些信息推算出,17世紀中葉的氣溫較之如今可能要低2攝氏度左右。

中國氣候學家張家誠先生曾經表示,在如今的中國,如果不考慮其他變量的話,氣溫每下降1攝氏度,糧食畝產量就會降低10%,年平均降雨量減少100毫米,糧食畝產量也會降低10%。然而,乾燥和寒冷往往相隨相伴,當它們發生共振時,給農業生產帶來的打擊會更加嚴重。需要強調的是,這個數據描述的是擁有各種現代化農業設備的當今中國。考慮到明朝末期的生產力水平,氣候惡化對農業生產的負面影響只可能更大,可想而知,中國萬千農民在明朝末年面臨的是怎樣的絕境。

(圖源:視覺中國)

中國自公元前21世紀建立第一個王朝並進入文明時代以來,在4000餘年的歷史中,從來沒有哪個時代像明朝末年那麼冷過,也正是在極度的幽寒之中,各種天災在明末迎來了一次前所未有的集中爆發。鄧拓先生做過統計,整個明朝276年的歷史中,全境內共計發生各類天災1011次,平均每年發生3.7次,尤其是明朝後期,天災之密集、慘烈簡直到了令人瞠目結舌的程度,大明萬千黎民連一年安度都成了奢望。

3

人間煉獄

極度的匱乏席捲全國,深深地動搖了帝國的根基,皇帝很快就從大臣遞上來的各類公文中了解到民間的種種慘狀。

崇禎二年(1629年)四月二十六日,一位叫馬懋才的官員給崇禎皇帝上了一道奏摺,其內容大概如下:

臣的家鄉延安府去年一年沒有下雨,草木焦枯,八九月間,鄉人爭相採集山間的蓬草為食,這東西味道苦澀,就算吃了也只能勉強活命,等到十月,蓬草吃盡,百姓們只能剝樹皮吃。年底的時候,樹皮也吃光了,他們只好挖石頭吃了,石頭性冷味腥,吃下之後沒幾天便會腹脹而死(無法消化)。

有的鄉民不甘心吃石頭脹死,於是相聚為盜,稍微有點積蓄的人就會被搶,當地官員根本無法制止,有的盜賊被抓了,還振振有詞,說餓死也是死,當盜賊被抓也是死,反正都是死,有什麼不同?安塞城西邊,每天都有一兩個幼童被拋棄在那裡,那些孩子有的哭喊著找父母,有的吃糞土充飢,等到第二天早晨,他們已經無一生還,然而還會不斷有新的棄兒被拋至此。

更為詭異的是,有的小孩或者單獨行動的人,一走到城外就消失了,後來才發現城門外有人在用人骨頭當柴禾煮人肉吃,之前失蹤的那些人都是被吃了。食人者吃人之後,過幾日也會面目腫赤,燥熱而死。於是城裡死者相藉,臭氣熏天。縣城外挖了好幾個大坑埋死人,每個坑能容納幾百具屍體,臣出發的時候,已經填滿了三坑,數里之外的地方,來不及埋葬的死者數不勝數。

這個奏摺的內容觸目驚心,然而在匱乏的重壓之下,明末的恐怖遠遠不及於此,架起鍋煮人吃的情況並不僅僅在陝西一地出現,上海等地也發生著同樣的事情。

崇禎年間,一個出身官宦家庭,名叫姚廷遴的人,在《歷年記》中記載了其在上海的所見所聞。他寫道,崇禎十五年的上海,由於災荒,滿街都是死人,人們晚上回家的時候,由於光線昏暗,很容易踩到屍體。當地有數百名兒童被遺棄,這些孩子只能在路邊討飯為生,後來便有人將這些兒童殺害後烹食。

姚還寫道,食人者會專門挑選長得肥壯一些的孩子,仿佛是在菜市場裡選購食材。明末的一些省份甚至出現了人肉市場,將人肉明碼標價。有人剛倒地就被周圍的人肢解殆盡,只剩眼睛還直勾勾地瞪著。街邊的屠戶若無其事地從死者身上刮肉,如同屠宰牲口一般,往來行人也習以為常。

4

暴力叢生

匱乏是可以傳遞下去的,而暴力就是傳遞匱乏最常見的一種方式。

如前文所說,17世紀的災害是全球性的,在匱乏橫掃明朝之際,位於東北的女真人也不好過,這是由其特殊的生產方式決定的。雖然他們也種一些糧食、畜養一些牲畜,但是漁獵在他們的生活中依然占據很大的比重,今天很多學者也把女真族視為標準的漁獵民族。

漁獵這種生產方式對環境的依賴性非常高,陳述先生在《契丹社會經濟史稿》中表示,「根據收入的穩定性,即依靠自然的程度來看,手工業勝於農業,農業勝於牧業,牧業又勝於漁獵。但手工業是附於農牧的,牧畜、漁獵的生產在很大程度上依靠外界條件,狂風暴雨會摧殘牲畜,農業也有水、旱、蟲、蝗等自然災害,但比牧畜漁獵要穩定」。

在上述這幾種生產方式中,漁獵是最不穩定、最容易受到氣候環境干擾的一種,當惡劣氣候普遍來襲時,長城內的農耕區尚且到了人肉明碼標價的程度,東北漁獵區的女真政權所面臨的匱乏壓力可想而知。在這種情況下,解決匱乏最好的方式就是把匱乏傳遞出去,努爾哈赤和皇太極正是這麼做的。

北華大學清史專家王景澤教授曾經表示,「努爾哈赤於災害之年建國,藉以鼓舞士氣,亦於災害之年發動對明戰爭,其初始目的是經濟掠奪,度過饑荒,防止人心瓦解」。從1618年開始,後金和明朝之間的武裝衝突全面爆發,在之後的幾十年時間裡,女真軍隊對明朝邊境和內地展開了一系列的搶掠和洗劫,多次從關內帶走數以十萬計的人口和牲畜。

(圖為遼寧新賓努爾哈赤的雕像)

其實,接二連三的軍事勝利給女真政權帶去的不僅僅是物資,更有不斷壯大的力量。由於長城內的農耕相較長城外的漁獵穩定,對惡劣氣候環境的適應性更強,所以在明朝和後金(滿洲)兩個政權的交界處仿佛產生了某種強烈的「滲透效應」,在八旗兵的「搬運」下,各種維持生存的資源不斷地從內地流到關外,從「濃度高」的地方流向「濃度低」的地方,大大地加劇了明朝的衰落。

除此之外,人口往往隨著資源遷徙,在女真政權不斷地從明朝劫掠資源的時候,一些飽受天災蹂躪的蒙古貴族也選擇了投靠。皇太極對這些人表現了極大的善意,因為他急於擴充自己的實力,於是,多出來的人口稀釋了多出來的資源。要想讓一個更大規模的政權存續下去,就需要更大規模的劫掠。

通常來說,當不懷好意的女真大軍來犯時,明朝軍隊應該全力痛剿才對,可是女真軍隊卻猶入無人之境,屢屢得手,因為當時的明朝軍隊幾乎無法形成有效的戰鬥力。

崇禎十年(1637年),明末軍事將領盧象升曾經寫了一份公文,描述他在巡視邊防部隊時的所見所聞,文中說,他巡視北境時正值隆冬時節,自己穿著裘皮都凍得發抖,而當地的很多士兵竟然連衣服都穿不起(身無掛體之裳)。在武場列隊的時候,不斷地有士兵凍僵倒地,有的士兵甚至連鞋和襪子都沒有,他看了以後忍不住掉眼淚。在第一線迎戰的邊防軍尚且如此,何況是其他的軍隊。更有甚者,只能典當自己的衣服和鞋以換得一口飯吃,甚至到了「鬻子出妻,沿街乞食」的地步,也就是賣掉自己的老婆、孩子,然後上街乞討。

盧象升還說,邊防軍隊的戰馬配備不齊,而僅有的一些戰馬也都「羸瘦不堪,加鞭即倒」,戰馬已經瘦到了一鞭子就能抽倒的程度,這樣的軍隊何談保家衛國呢?在極度的匱乏之下,明朝連保衛自己的武裝力量都難以組織起來,這樣一個帝國除了轟然倒地,不會再有別的可能了。

5

瘟疫肆虐

除了嚴重的饑荒和戰亂,瘟疫也是加劇明朝滅亡的一個重要因素。至於匱乏如何引發各類疫情的爆發,對很多人來說可能還是一個陌生的邏輯。

美國芝加哥大學榮譽退休教授威廉•H.麥克尼爾(William H.McNeil)曾經在自己的著作《瘟疫與人》中提到一個觀點:某個地區之所以會有瘟疫肆虐,很可能是因為該地區之前的環境穩態被破壞了,病原體與人畜之間的關係失去了平衡,瘟疫就會爆發,感染並且殺死大量的宿主,直到環境形成新的穩態為止。這個理論在明朝末年得到了充分的驗證。

17世紀中葉,交通水平低下,明朝百姓長期生活在一個相對較小的範圍內,對局部地區的微生物環境已經產生了適應性,而當旱災和蝗災接連洗禮某個地區之後,人們便不得不逃到其他地區,人口的大量流動會攪動各地微生物環境的平衡,為傳染病的大規模擴散提供了絕佳的條件。

除此之外,當糧食出現歉收或者絕收時,人們不得不拓寬自己的食譜以求活命,將一些平時不會食用的東西變成食物,比如一些嚙齒類動物,其中染了病的動物更容易被捕捉和撿食。原本已經因為飢餓而免疫力低下的人再接觸這些病菌的載體,更容易被感染,因此,相當大的一部分疫情是伴隨著旱災和蝗災出現的。

1640—1641年,常有災害與瘟疫伴生的現象出現。明末的山東、安徽等地,除了深陷饑荒,還有過半的民眾死於恐怖的瘟疫,如棗一般大的綠蒼蠅漫天飛舞,遮天蔽日。

在各種文獻的記載中,人們總是把烈性傳染病籠統地稱為「疫」,而明朝末年肆虐各地的「疫」應該不是特指某一種傳染病,而是多種傳染病的統稱。從各種細節來推斷,其中最為嚴重的一種,很可能是鼠疫。

上海交通大學歷史系教授曹樹基曾經對明末的疫情做了深入的分析。崇禎末年,旱災、蝗災接連襲來,極度的匱乏在明朝境內迅速蔓延,無數飢餓的流民成為李自成軍隊無窮無盡的兵源。這股被匱乏凝聚起來的武裝力量仿佛化作了一具巨型殭屍,哀嚎著爬過明朝的萬里河山,無論朝廷怎麼打擊和剿滅,它都能一次次起死回生、捲土重來。如果我們深入了解就會發現,李自成軍隊所到之處,帶去的並非只有兵災,還有一些更恐怖的東西。

崇禎十七年,即公元1644年,那是明朝的最後一年,天津有一位名叫駱養性的官員,很不幸地成為一場浩劫的直接見證者。他在公文中寫道,崇禎十七年八月間,天津一場嚴重的疫情達到了頂峰,很多患者感染後迅速死亡。這種病不僅致死率很高,傳染性還極強,每天病死的有數百人之多,被傳染病滅門的家庭多到「排門逐戶」的地步,天津全城「棺蒿充途,哀號滿路」,街上擺滿了棺材和裹屍的蓆子,路上全是失去親人者的哀號。

這位姓駱的官員表示,這場恐怖的傳染病是李自成的軍隊帶來的,同時另外一段史料側面證實了李自成軍隊和鼠疫之間的關係:「崇禎十七年三月十五日闖賊入懷來,十六日移營東去,是年凡賊所經地方,皆大疫,不經者不疫。」出自《懷來縣誌》的這段記載表明,李自成的軍隊進入河北懷來以後,凡是他們經過的地方,全都爆發了嚴重的瘟疫,他們沒有經過的地方則沒有疫情發生,這說明李自成軍隊是瘟疫的主要傳播者。曹樹基教授表示,從之後的一些記載來看,這種瘟疫有三個特點:傳染性強、死亡率高、人畜共患,這正是鼠疫的典型特徵。

6

致命一擊

我們不妨回顧一下早前在河北、北京一帶發生的異象,便能從中發現更多鼠疫的證據,比如崇禎十六年七月,通州一帶突然出現一種「疙瘩病」,迅速傳染,有的家庭全家無一倖免,以至於無人收屍。這種烈性傳染病之所以叫「疙瘩病」,是因為患者身上會長出疙瘩一樣的腫塊。

在曹教授看來,所謂的疙瘩其實正是鼠疫患者典型的淋巴腫大症狀,同時,感染肺鼠疫的患者也會有朝染夕亡的致死速度。除了通州,在昌平、保定等地,這種疙瘩病也相繼出現,有的地方由於瘟疫太過恐怖,民間連憑弔死者的基本禮節都廢除了。

疫情於北京、河北一帶四處蔓延之際,李自成的軍隊一頭扎進疫區,四處搶掠,不僅給病原體帶去了無數的宿主,不斷行進的軍隊更是將疫情擴散到四方,造成巨量的人口蒸發。據推測,明清更迭之際,華北三省死於鼠疫的人數不低於500萬人。

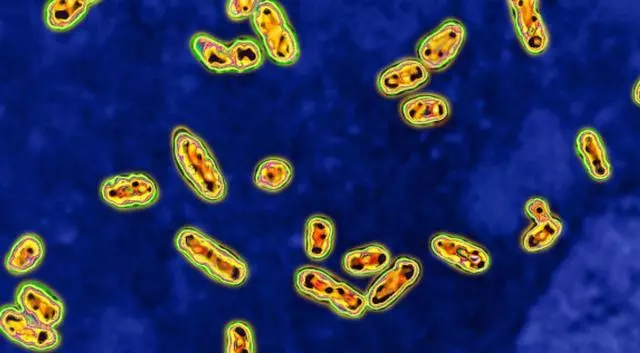

鼠疫是由鼠疫桿菌引發的,主要存在於自然界一些嚙齒類動物的身體中,這些小動物身上往往會有諸如跳蚤一類的寄生蟲。跳蚤吸食了患病宿主的血後,鼠疫桿菌會在跳蚤的前胃棘增生,造成前胃阻塞,這一效應被稱為菌栓(Blocking)。

(圖為鼠疫桿菌 圖源:視覺中國)

有菌栓的跳蚤由於前胃被堵住了,吸食的血液便很難進入胃裡被消化,這讓跳蚤始終處於飢餓之中,於是更加瘋狂地吸血。當這些跳蚤吸食家鼠或者人類的血液時,血液會在跳蚤體內與鼠疫桿菌混合,之後再回到宿主血管里,造成新的宿主感染,這就是鼠疫傳播的基本原理。

通常來說,各類齧齒動物和它們身上的寄生蟲往往距人類生活區域較遠,如中國北方一些荒漠草原地帶,在這些地方,鼠疫桿菌會局限在特定範圍內傳播,形成「鼠疫自然疫源地」。然而,隨著農耕區人口壓力的增大,糧食越來越匱乏,為了填飽肚子,一些農業人口迫於匱乏的壓力而被擠壓到新的環境里開荒,這種行為便無意中打破了「鼠疫自然疫源地」的平衡。

鼠疫向人類社會擴散的途徑主要有兩種。

第一種是關於家鼠的,家鼠和開荒的人類一起遷移到新地之後,會和當地嚙齒類動物接觸,這些家鼠也就會因此被跳蚤叮咬而感染鼠疫桿菌。家鼠和人類的關係一向密切,當它們回到自己的住所時,帶回的跳蚤便可能叮咬人類,人類聚居區內的廣泛傳播也就開始了。

第二種傳播途徑是關於人類自身行為的,在一些「鼠疫自然疫源地」,會有一些嚙齒類動物在巢穴里貯藏一些諸如穀物和草籽之類的食物,如果當地發生了饑荒的話,糧食的匱乏會把一些災民逼入絕境,他們就會去挖掘嚙齒類動物的貯糧以填飽肚子,在挖掘巢穴的過程中極有可能被跳蚤叮咬而感染鼠疫桿菌。

此外,還有一些因病而死的嚙齒類動物會被飢餓的災民撿食,這也是重要的傳染途徑。如果再有四處征戰的軍隊進入疫區,那橫掃全國多個省份的鼠疫疫情就會隨之而起,明朝末年正是這樣。

無論是旱災、蝗災、疫災,還是兵災,它們只不過是「匱乏」不同表現形式,這兩個字深深地影響著無數的人。明朝末年,中國人口劇烈崩塌,最悲觀的推測認為,明清疊代之際,全國人口消失了40%。

正是在這天崩地裂的浩劫之中,中國歷史迎來了最後一次王朝更迭。

文章來源: https://www.twgreatdaily.com/cat34/node2016781轉載請註明來源:今天頭條