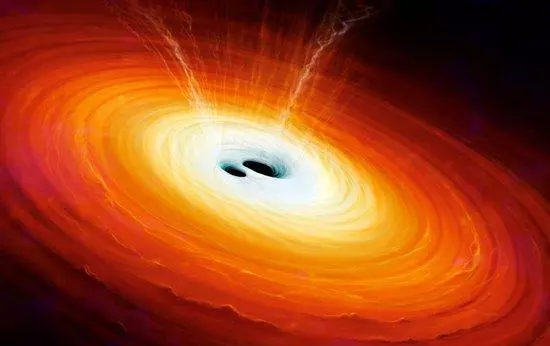

無論是影視劇中還是小說中都不乏黑洞的身影,而它往往代表著極致的毀滅。

它本身仿佛一個謎,藏在宇宙的黑暗背景之下,而它本身便是便是開啟宇宙終極秘密的鑰匙。

黑洞最終會變成什麼樣我們見不到,畢竟宇宙誕生迄今也只有150億年,所有自然誕生的黑洞依舊極為年輕。

但我們可以通過科學來了解它們。

1916年,德國天文學家卡爾.史瓦西提出任何有質量的物質都存在一個臨界半徑特徵值,如果特定質量的物質被壓縮到該半徑值之內,將沒有任何已知類型的力可以阻止該物質在自身引力的條件下將自己壓縮成一個黑洞。

這便是聞名於世的史瓦西半徑。

那麼,既然了結黑洞行成的條件是否就能隨意製造出黑洞了呢?

答案很簡單,顯然不是。

談到這一點便必須提到泡利不相容原理,它由奧地利科學家沃爾夫岡.泡利1925年提出。

不相容原理嚴格規定了原子中亞原子結構的位置和數量。

若想要將物質壓縮到它的史瓦西半徑之內需要極為強大的壓力將電子乃至質子中子中微子夸克都擠壓在一起。

而做到這一步便需要面對簡併力。

白矮星以及中子星物質無法出現在除這兩者之外的地方也是因為這種力的存在。

白矮星中的物質呈現為原子簡併態,我們的太陽在耗盡它的光和熱之外便會變成白矮星,然後在漫長的時間之後逐漸冷卻。

而形成中子星則需要跨過另一個臨界值。

錢德拉塞卡極限。

由印度裔美國科學家蘇布拉馬尼揚·錢德拉塞卡提出,約為太陽的1.44倍質量。

恆星質量低於這個標準會形成一顆穩定的白矮星,高於這個標準而不超過太陽的3.2倍則會形成中子星。

超過太陽3.2倍質量的星體便會形成黑洞。

黑洞無毛決定其只會留下質量、角動量、電荷三項數據,其它一切都會消失。

原因是粒子之間的簡併力無法抵擋自身引力將其壓縮為一枚奇點,無論形成一顆黑洞的材料是什麼,不會被表露出來。

事實上黑洞不光存在於遙遠的光年之外,在一些大型實驗室的強子對撞機中也能產生。

這些黑洞視界極小,肉眼乃至一般的儀器都無法進行觀測,被之稱為微型黑洞。極低的質量使它們無法長時間保持自身的存在形式,在其誕生之後的短暫時間內便會消失。

作為一種常見的天體,某種程度上甚至比原子要簡單的多。

轉載請註明來源:今天頭條