大家好!我是小易。今天我給大家科普一下太陽風是什麼。我們都知道彗星總是背著太陽的方向拖著一條長長的尾巴。這是為什麼呢?在19世紀的時候,就有人提出是太陽所發出的光的壓力把彗星上的氣體和塵埃推到後面去的,但後來經科學家仔細研究後發現事實並非如此。因為光壓的力量太小了,不足以使其形成尾巴。

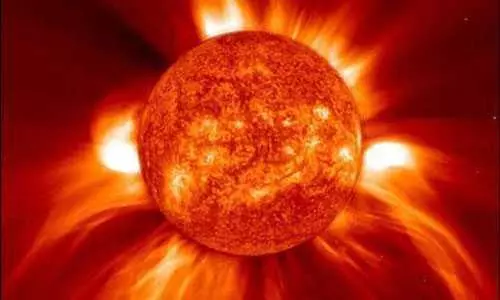

於是科學家們猜想,太陽除了發出光外,還會發射高能量的粒子流,因為這樣才會有更強的作用力來使彗星形成彗尾。

果然,在20世紀60年代末,前蘇聯的月球探測器和美國的水手二號探測器都先後證實了存在太陽風。

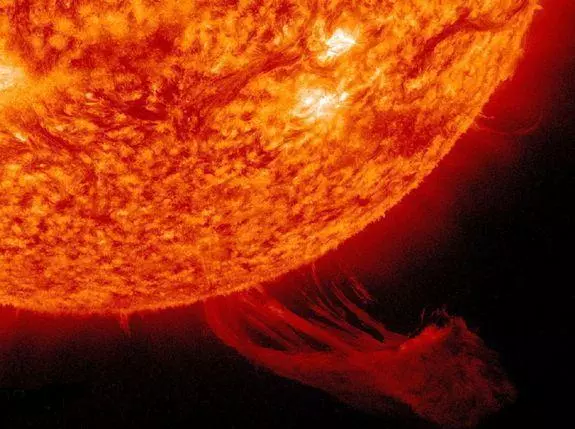

由此,天文研究者們根據經過對太陽風的研究發現,總結出兩種不同類型的太陽風。一種是本底太陽風,又有一些科學家把它稱為持續太陽風。他是從太陽上的日冕中持續不斷地噴射出來的。這時候就有人會覺得奇怪,太陽的引力那麼大,為什麼這些粒子能夠逃脫太陽引力的束縛呢?原來日冕的溫度高達106K數量級,且其隨日心距變化極其緩慢,即日冕中高能粒子的動能幾乎不會隨著高度的變化而變化。而日冕高能粒子受到的吸引力卻隨日心距的平方成反比而迅速下降,當其日心距大到一定程度時,日冕高能粒子便可掙脫太陽對它的吸引力而源源不斷的跑出來,這就是本底太陽風。

因此可知,這種持續的太陽風就是日冕膨脹到一定程度時形成的。它還不斷的從日冕得到熱流,使太陽風自己得到加速。本質上來說,太陽風就是運動著的日冕,而日冕是高溫等離子體,所以太陽風的主要成分是氫離子,還含有幾乎等量的質子電子和少量的重離子。所以本底太陽風的粒子數比較少,且其風速大約為300到450千米每秒。

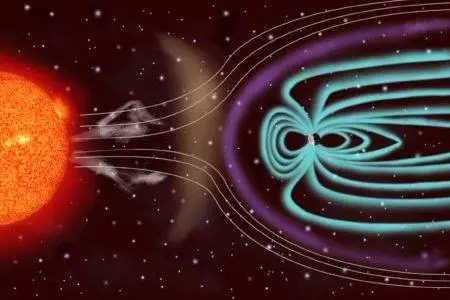

另一種是高速太陽風,又被稱為擾動太陽風。19世紀60年代末,大科學家布朗首次發現每27天出現一次地磁擾動,許多年之後,蒙德爾等人就證實了這個規律,太陽自傳周期也正好為27天,因而在太陽系中存在著隨太陽一起轉的太陽風高速流,其速度達到600到900千米每秒,粒子含量也比較多,大約每立方厘米就有幾千個質子。

這種運動極快的帶電粒子流衝到地球附近時,在地球外的電磁場中做漂移運動,在高空形成一個環電流,所以其周圍必然會產生附加的磁場,這就擾亂了地球原來的地磁場。那這種太陽風又是從何而來呢?

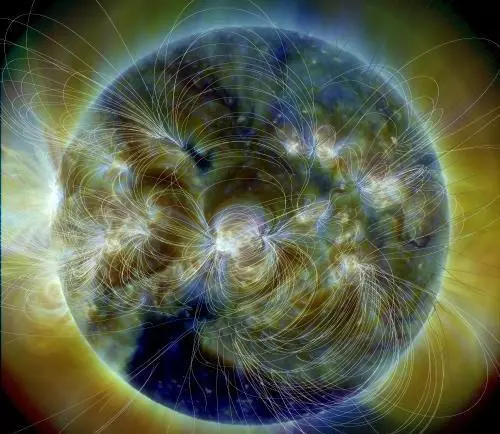

20世紀40年代初,科學家巴特爾提出太陽風是從太陽M區吹來的。20世紀50年代初,天文學家瓦德邁爾發現在日冕中有黑暗的區域,他把這個區域稱為「洞」。後來又有人用高空探測氣球拍攝太陽的X光照片,所拍攝的照片也發現有一些暗區。這意味著太陽中確實存在著低溫低密度及x光很弱的區域,於是人們把它稱為冕洞。這個冕洞其實不是窟窿,它是一個很大很大的區域。研究還表明,這些冕洞的面積只會發生緩慢的變化,而集中在太陽上的特定位置變化卻不大。我們又知道太陽自轉周期為27天,可知這就是擾亂地球磁場27天重複性的因素,而巴特爾提出的M區就是這個區域。所以高速太陽風就是從太陽冕洞發射出來的。

不過,據我所知,關於冕洞中的粒子,它是如何獲得能量而形成高速太陽風的,目前還尚無定論,科學家們還在研究探討中。太陽風的發現,對我們人類的研究和發展,以及將來人類和太空探測器能否利用太陽風走出太陽系,都是值得我們探討和科學家研究的。不知小夥伴們,你們怎麼看呢?

文章來源: https://www.twgreatdaily.com/cat34/node1983456轉載請註明來源:今天頭條