靈山大佛

佛教的創立者釋迦摩尼(古譯:瞿曇)是古印度的王子,距今已有兩千多年了,現在普遍認為,釋迦摩尼佛陀就是佛的盡頭,是佛教的最早起源;其實他不過是千億萬佛之一,在他之前還有更多的信仰者崇拜各種佛(毗婆屍佛、屍棄佛、毗舍婆佛、拘留孫佛,俱那含牟尼佛、),他在這個娑婆世界裡是最尊貴的佛陀這是毫無疑問的,他並沒有教人把他當神來崇拜;因為他無法洗掉人們的罪惡,也無法用手抹去人們的痛苦,自己的覺悟也無法移植給別人,他只教人們自救自脫的方法;佛不是上帝,沒有主宰人生命的本領,不會把善人帶進天堂,把惡人打進地獄。現在好多信佛者每次念經,做善事,多數的目的就是能得到佛祖的恩賜與福報,其實這是錯誤的,佛祖他不會保佑任何人,更不會恩賜福分給任何人。

釋迦摩尼佛

「佛」是「佛陀」的簡稱,「佛陀」是梵語Buddha(布達)的音譯。這個名稱在漢文佛經中曾有過「休屠」、「浮陀」、「浮圖」、「勃陀」、「部陀」等等多種寫法。後來「佛陀」較流行,「佛陀」又簡稱為「佛」了。唐朝以前的漢語中沒有唇齒磨擦音「f」,「佛」、「浮」等字發「布」或「波」的音,譯經的人是按照當時的字音譯的,後來語音發生了變化,「布」或「波」變成了「佛」。佛陀一詞義為「覺醒」。經典中對這個詞的解釋是「從無明夢中覺醒,心智從閉塞中豁然開悟」。

歡喜金剛續經中說:「眾生本是佛,暫時受污染,染淨便是佛。」時輪續經中說:「什麼是魔? 魔是受污染的世俗心;什麼是佛?佛是無染的光明心。」什麼是光明心?什麼是污染?佛法認為任何一個有情識的生命都有一種慈悲善良智慧的光明心基因。這種基因被稱做「佛心」或「如來種」。

由於我執的虛幻顛倒,原始無明意識(愚昧無知)對人生和一切事物產生錯覺(法執),在此基礎上產生貪愛和嫌惡憎恨情感,以及這種自私弊劣情感支配下的種種行為。這種愛恨和自私愚昧偏見使心靈變得渾濁不清,失去理智良心,導致種種不良行為(業),造成種種使身心疲憊、困擾不安的痛苦後果苦。

香港天壇佛

在這種虛幻顛倒的錯覺影響下產生的愛憎偏見等煩惱和造業行為將自己拋入生閉環不息、充滿矛盾和艱難困苦的輪回激流之中,並且在無窮無盡的輪回過程中受到惡業惡習的薰陶污染,原具光明本質的心靈,如鏡生銹,蒙上了厚厚的一層灰塵(受染佛心)。一旦具備內因(具備良緣的人身和向善心、智慧)和外因(聞佛法、修佛道的外部條件),就有可能洗掉覆蓋在光明心上的障蔽(斷除煩惱障和知識障),如撥雲見日,在更高層次上顯現光明心(成佛),這便是去染成佛之義。

概括地說:佛是二因(福慧二因)、二斷(斷除煩惱障、知識障)形成的二體(無形法體和有形色體)。佛具有對眾生無限的愛和同情心(大慈大悲心),無著無礙的智慧(實權二智),和像太陽一樣普照一切、永不熄滅、自然的無意識的利眾功德。

回頭是岸

佛不是上帝、造物主,沒有主宰生命和萬物的特性,不負有將善人接到天堂、把惡人打下地獄的使命。佛不是救世主,佛只是一個脫離苦海、走向光明的光輝榜樣。佛經中說「自己是自己的救星,別無救星」,又說「佛無法直接洗掉人們的罪惡,也無法用手抹去人們的痛苦,自己的覺悟也無法移植給別人;佛只是教給人們自救自脫的方法」。

「法」是梵語Dharma(達摩)的意譯。「法」這個詞有廣泛的含義。世親《論規》中說:「法」有十種含義,即存在;道路;寂滅;知識物件;幸福;生命;學說;必然性;將要發生的事;風俗習慣等。佛經中出現的「法」字,需要根據所指的不同物件確定其含義。佛法的「法」具有「善說」揭示真理的學說 、「改變惡性」、「拯救苦難」等含義。如世親《論規》中說:「善法改變煩惱心,拯救墮落惡道眾。」佛經中說:「佛法是消除陰暗的慧燈,醫治苦難的良藥。」佛法是人生的精神醫學。曾經有位心理學家說:「在現代社會裡,70%以上的人都處於精神心理病態。」從佛法的角度來看三界眾生都是受制於妄念、追逐虛幻、「飲鴆解渴」的嚴重精神病患者。

南無阿彌托佛

苦諦

四諦中的第一條真理是苦諦。苦諦是釋迦牟尼在徹悟之後,對人生現象的價值判斷,認為現實世界中充滿了痛苦。

四諦裡「苦」的意義非常廣,也許有人認為人生的苦樂是相對的,這主要是因為人們對某些特別的事物,各人感受自有不同,但人生許多重要的經驗和大事,則是人人都有相同的感受,如生、老、病、死。

四諦中的苦諦所講的,就是人生的根本痛苦與生命現象是不可分離的,所以具有普遍之真實性。人生苦之事實,不是顯而易見的,因為人們都有一種本能,固執地相信這個世界總有某些事情是快樂的,決不能說一切都是痛苦的,這正是人們不能解脫的緣故。

集諦

四諦中的第二條真理是集諦。集諦指出了人生之所以「苦」的根源。集是眾多彙集的意思,就是說眾多痛苦的因,能招集眾多生死苦果,故名為集。四諦中的集諦內涵簡單地說來,就是眾生一切痛苦皆可以溯源於三項根本原因,即貪欲、嗔恨、愚癡三種本能的煩惱。此三種根本煩惱即是造成一切有情眾生痛苦之因。

四諦的集諦所解釋的就是這三種根本煩惱的性質,以及如何由彼而生死輪回之事實。輪回說和十二因緣說緊密相連,所以集諦又以十二因緣為主體,指出人生之所以苦的原因。

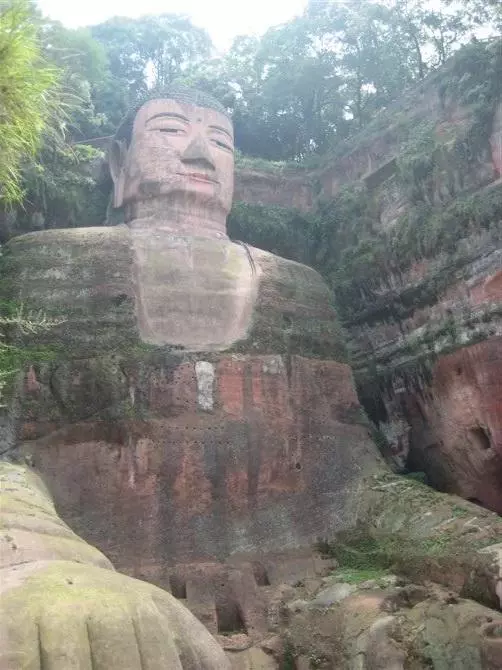

樂山大佛

滅諦

釋迦牟尼不單指出了人生苦惱的現象和原因,更清楚地說明這些現象是可以消除的,這就是四諦中的第三條真理 --- 滅諦。四諦中的滅是梵語「涅槃」的意譯,梵文和巴厘文認為涅槃是熄滅、止滅或吹滅的意思,表示火的熄滅。貪、嗔、癡被佛教視之為三毒火。

在聖者的眼界中,這個世界的一切都被這三毒火燃燒,無剎那之安息。聖者能永斷貪、嗔、癡等根本煩惱,了除生死患累的苦果,證得清淨寂滅的解脫境界,這種解脫境界稱為涅槃。

涅槃是人生理想歸宿的最高境界、最終目的,也是佛教教人追求的方向和目標。在幾乎所有的宗教中,至善之境只有在死後方能達到,涅槃卻可以當生成就,不必等到死方能獲得。凡是親證真理、涅槃的人,就是世間最快樂的人。他不受任何狀態所束縛,他不追悔過去,不冥索未來,只是扎扎實實地生活在現在裡。因此,他能以最純淨的心情欣賞與享受一切,而不摻雜絲毫自我的成分在內,只有清淨、溫柔,充滿了博愛、慈悲、和善、同情、瞭解與寬容。

阿育王柱

道諦

在找到了人生理想的歸宿後,釋迦牟尼又為人們實現這種理想提供了一些方法,這就是四諦中的第四條真理 --- 道諦。四諦中的道在梵文的原始意義是道路、方法或姿態的意思,釋迦牟尼藉此詞來說明要解脫人生苦惱的現象,就必須修道。

佛祖在初轉法輪時提出了一種中道觀,為的是避免兩個極端。一個極端是經由感官的享受去追尋快樂,這是低級、平庸、無益的凡夫之道;另一個極端是經由各種自虐的苦行以尋求快樂,這是痛苦的、無價值的、無益的。佛自己都曾嘗試過這兩種極端,深知其無有實益,才由親身的證驗,發現了能夠產生知見,導致寧靜、內證、正覺、涅槃的中道。

中道一般稱之為八正道,佛獻身說法49年,幾乎在他的全部教誡中都牽涉到這一道諦。他以各種不同的方法、不同的措辭,對不同的人宣說這一真諦。除八正道外,後來又增加了四念處、四正斷、四神足、五根、五力、七覺支,合稱為七科三十七道品。

四諦的四條絕對正確的真理就是苦、集、滅、道,告訴人們世間的因果以及出世間因果。四諦奠定了佛教教義的基礎,佛教所有重要的哲學思想都與四諦有關,並且一直不斷地得到補充和完善。

編後語:佛祖是不會保佑任何人,更不會恩賜福分給任何人;他只教人們自救自脫的方法!我愛佛學愛他的博大精深,愛他的六道輪回,愛他的靜、悟、禪,愛他的一切,信他!不求他能幫你什麼,安分守己、不做惡事足已!就算成不了佛那又如何?

轉載請註明來源:今天頭條